2025年に開催されたJoint Workshop Thailand-Japan Microwave (TJMW) & Asian Wireless Power Transfer Workshop (AWPT) 2025において理工学研究科電気電子工学専攻の前崎良太さんがTJMW2025 Young Researcher Encouragement Awardを受賞しました。

本研究では、電磁界シミュレーションの代わりにマイクロ波フィルタの周波数特性を高速に計算するモデルとして、ニューラルネットワークを用いた新しい構成の順モデルと、そのための教師データ生成時間の削減手法を提案しました。順モデルは物理シミュレーションのサロゲート(代理)モデルとして近年着目されており、その構築の大幅な時間短縮に寄与する研究です。

発表題目

A new neuro forward

model of microwave filters and its efficient training-data generation approach

発表者

前崎 良太

理工学研究科電気電子工学専攻 博士課程(前期課程)1年次

連名者

大平 昌敬

同志社大学理工学部電子工学科 教授

倉持 塁

埼玉大学大学院理工学研究科 数理電子情報専攻 博士前期課程2年次

馬 哲旺

埼玉大学大学院理工学研究科 教授

出口 博之

同志社大学理工学部電子工学科 教授

| 関連情報 | TJMW2025 Joint Workshop Thailand-Japan Microwave (TJMW) & Asian Wireless Power Transfer Workshop (AWPT) 2025 |

|---|

| お問い合わせ |

理工学部・理工学研究科研究室事務室 TEL:0774-65-6211

|

|---|

開催報告

2025年10月21日(火)、2025年度 第2回博士キャリアデザインガイダンスとして、「博士課程の先輩に聞く!~進学・研究・今後の進路選択~」を開催しました。京田辺校地と今出川校地のラーニングコモンズ・プレゼンテーションコートを接続し、オンライン参加者も含む約20名の学部生・大学院生等が参加しました。

本イベントは、過去の博士キャリアデザインガイダンスの参加者から寄せられた「現役の博士後期課程学生の話が聞きたい」という声に応えるため、2025年度より開始したものです。

「博士課程の先輩に聞く!~進学・研究・今後の進路選択~」のタイトル通り、4名の博士後期課程学生を招き、博士後期課程への進学の動機、学生生活の実情(研究、自己研鑽、就職活動など)、進学後の率直な感想などを披歴してもらいました。

吉田 創志 さん

吉田 創志 さん

1.吉田 創志 さん (生命医科学研究科 D3)

「博士後期課程での研究生活:実際どんな感じ?」

「博士後期課程に進学して想定と違ったこと」の紹介では、理系・実験系の学生の苦労が感じられました。特に理系・実験系の学生にとって、博士後期課程学生をイメージできる有用な情報となったのではないでしょうか。また、1日のタイムスケジュールや3年間の活動スケジュールなどを図解していただき、博士後期課程学生のリアルな日常に触れることができました。最後のメッセージは「早め、早めの行動を」です。このイベントが博士後期課程への進学を考える「早めの」きっかけになることを期待しています。

矢野 律亜 さん

矢野 律亜 さん

2.矢野 律亜 さん (神学研究科 D2)

「『社会人』経験者として考える時間との向き合い方」

学部卒業後、留学から様々な気づきを経て就職へ、そしてコロナ禍・退職、高専非常勤教師などを経て、博士後期課程進学にたどり着いた気持ちの変化を語っていただきました。短時間で語るのが難しい様々な経験、そして「社会人」を経験したからこそ見える博士後期課程のメリット・デメリットは大変参考になる情報でした。まとめの「『人生終了』しない」という言葉は、矢野さんの今後のキャリア開発への意気込みを表す印象的な言葉でした。

髙木 顕心 さん

髙木 顕心 さん

3.髙木 顕心 さん (法学研究科 D2)

「博士課程って実際どうなの?:D2のホンネ」

博士後期課程への進学を考えていなかった髙木さんが、博士後期課程に進学するに至った経緯、一日のタイムスケジュール、就職活動、金銭面での様々な制度利用など、多岐に渡る情報を紹介いただきました。そして、「現在の悩み」から博士後期課程学生のリアルが垣間見えました。いろいろお話いただきましたが、一番のメッセージは、最後の「一緒にアカデミックライフを楽しみましょう!」でしょうか。

畑谷 実玖 さん

畑谷 実玖 さん

4.畑谷 実玖 さん (理工学研究科 D3))

「博士後期課程を通して学び感じたこと」

「わたしの一日」や「理工学研究科生の1年」などの紹介は、理系・実験系の学生にとって、博士後期課程学生をイメージできる有用な情報でした。そして、3年間の活動紹介から、論文執筆や国際・国内学会発表など、着実に研究業績を積み上げている様子を伺うことができました。「自分にできるかな」と少し不安に思った方もいるかもしれませんが、畑谷さんからの最後のメッセージは、「迷ったら進んでみる勇気をもってみてもいいかも?」でした。

博士後期課程学生の講演の後、京田辺校地と今出川校地のラーニングコモンズ・プレゼンテーションコートを接続し、4名の講演者を囲む「オンライン座談会」を開催しました。

オンライン座談会では、「博士後期課程進学前に考えておくべきこと」、「博士後期課程修了後のキャリアパス計画」などのテーマを取り上げ、博士後期課程学生の実態に迫りました。参加者からの質問「社会人と大学院を両立することは可能か」、「研究のリサーチクエスチョンはどのようにして考えているか」にも、それぞれの想いを語っていただきました。最後は、「博士後期課程への進学を迷っている学部生・博士前期課程学生へのメッセージ」をいただきました。短時間ではありましたが、博士後期課程学生を深く知るきっかけになったのではないでしょうか。

オンライン座談会の後、京田辺校地と今出川校地のそれぞれの校地において、現地参加した学生と講演者が自由に交流できる時間を設けました。

少人数・対面でリラックスして話ができる環境の下、個別具体的な相談が交わされていたのが印象的でした。

今後、「多様なキャリアパスを知る」と題して、2025年度 第3回博士キャリアデザインガイダンスを開催する予定です(2025年12月1日(月)14:40~16:40、オンライン開催)。 同ガイダンスには、博士後期課程を修了し、多様な分野で活躍している研究者を招き、学生時代同じように悩み、迷いながらも、自らの道を選び取ってきた先輩たちの「リアルな声」をお届けする予定です。 是非、ご参加いただきますようお願いいたします。

■■ご案内■■

キャリア形成に関する各種イベントのメール通知を希望される方は、下記フォーム(要認証)よりご登録ください。

博士後期課程の学生だけではなく、博士後期課程への進学を考えている博士前期課程及び学士課程の学生もご登録いただけます。

https://forms.office.com/r/XU421XrE25

※メール通知は大学付与のメールアドレスに送信します。

- ※

-

メール通知の「解除」を希望する方もこちらよりお知らせください。

https://forms.office.com/r/XU421XrE25

- 2025年度 第2回 博士キャリアデザインガイダンス

「博士課程の先輩に聞く!~進学・研究・今後の進路選択~」

-

イベントは終了しております。

ご参加ありがとうございました。

| 開催日時 | 2025年10月21日(火) 15:00~16:30 |

|---|---|

| 開催形態 | 対面会場2か所をオンラインでつないで開催

|

| 講演者 |

吉田 創志 さん (生命医科学研究科 D3) 矢野 律亜 さん (神学研究科 D2) 髙木 顕心 さん (法学研究科 D2) 畑谷 実玖 さん (理工学研究科 D3) |

| 対象者 | 大学院進学や、博士(学位取得)を目指す全ての学生 |

| お問い合わせ |

|---|

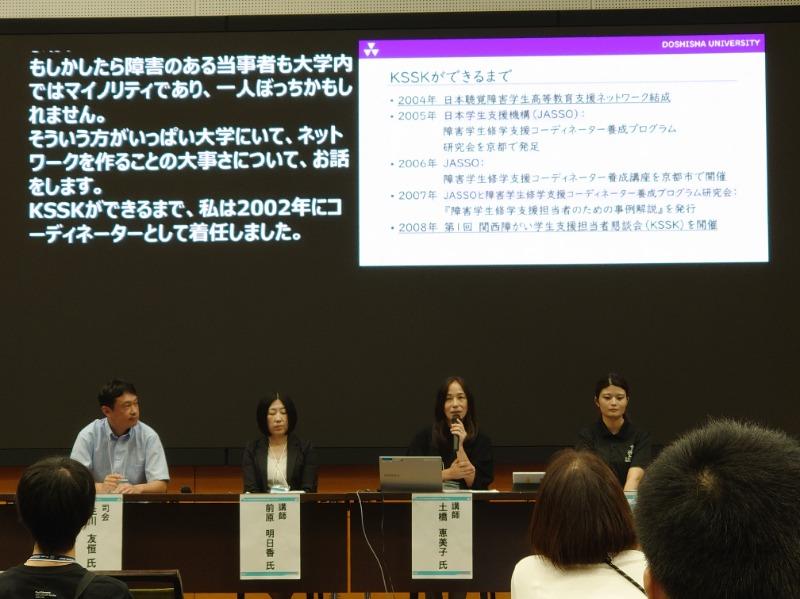

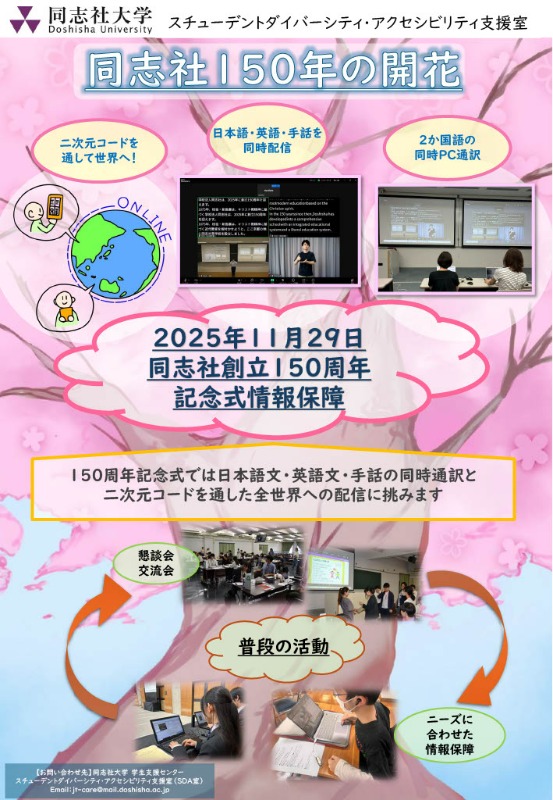

9月27日に国立オリンピック記念青少年総合センターで日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)主催「第21回 日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」が開催され、SDA室のサポートスタッフ・利用学生・職員が参加しました。

「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」では、学生が主体となり同志社150周年記念式典での日本語・英語同時パソコン通訳(情報保障)の取り組みや、サポート活動における事例をポスター形式で発表しました。

発表にあたっては、事前練習の成果を活かし、来場者の方に手話や音声で丁寧に、一生懸命伝える姿が印象的でした。他大学の取り組みや、大学を越えた学生同士の交流の機会もあり、参加学生にとって実り多き時間となりました。

また、セミナー1「ネットワークで支え合う支援―地域のつながりを力に」では、当室コーディネーターが話題提供者として登壇し、障がい学生支援に携わる「実務者目線」を基本理念とした「関西障がい学生支援担当者懇談会(KSSK)」の立ち上げの経緯や取り組みについて講演しました。ここでは、今回シンポジウムに参加したサポートスタッフ・利用学生の声をご紹介します。

橋本 まあや(スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 2年次生)

今回は、今までに無い経験を沢山させていただきました。参加が決まった時は正直こんなに準備が大変とは思っておらず、毎回苦戦しましたが、ミーティングを重ね自分でも調べて、最終的に素敵なポスターとチラシができたように思います。

今回感じたことは、人は十人十色でその中には障がいのある人ない人、そして障がいがある人の間でも様々であるけれども、みんなにそれぞれ生きる上での役割が与えられていることに気づきました。私のように車いすに乗っていても誰かの相談に乗ることはできるし、口話は苦手でも手話を教えることは出来るなど、深い話ですが全員には生きる意味があるのだなと気づくことが出来ました。

沖 祐里(理工学部数理システム学科 2年次生)

学生交流会で聴覚に障がいのある方がこれまで感じてこられた「孤独」を体験し、私自身、日常生活における情報保障が想像以上に不十分である現状を痛感しました。その交流会では音による情報がなく、場合によっては手話のみで情報が伝えられる場面もありました。手話がわからない私にとっては、ほとんど情報が得られない状態でした。参加するまでは、「最終的に必要な情報が伝われば十分」と考え、筆談などでゆっくり情報を共有できればよいと思っていました。しかし実際に体験してみると、情報が遅れて伝わるだけでも強い不安を感じ、会話についていけない孤独を味わいました。その経験から、聴者が得る情報とほぼ同じタイミング・スピードで保障されてこそ、本当の意味での「情報保障」と言えるのではないかと考えが変わりました。このようなことは、聴覚障がいのある方に限らず、さまざまな場面にも当てはまると思います。支援する側が「十分に配慮している」と思っていても、実際にはまだ足りていなかったり、「申し訳なさ」から声を上げづらい人が多くいたりするかもしれません。そうした困りごとを私たちSDA室が汲み取り、共に解決へ向けて行動していきたいと強く感じました。

| お問い合わせ |

スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室(今出川) TEL:075-251-3273(寒梅館)/075-251-3261(明徳館)

スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室(京田辺) TEL:0774-65-7411

|

|---|

機能分子・生命化学科 北岸 宏亮 教授のインタビュー記事2本が「分析計測ジャーナル」のサイトに掲載されました。

研究者キャリアは家庭と両立できる?博士進学のメリットと柔軟な働き方

「分析計測ジャーナル」は分析装置・計測機器の販売などをおこなう青山商事が運営する、分析・計測機器で課題を解決する全ての人へ向けた情報提供サイトです。

| お問い合わせ |

理工学部・理工学研究科研究室事務室 TEL:0774-65-6211

|

|---|

生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室を修了した松本紗季さん(2019年3月修了)らの研究成果が、日本眼科学会の国際誌「Japanese Journal of Ophthalmology」に掲載されました。

本研究は、角膜内皮の難治性疾患であるフックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)の新たな病態メカニズムを解明したものです。FECDは加齢とともに進行し、視力が低下して失明に至ることもある疾患で、角膜移植が唯一の根本的治療法とされています。

研究チームは、患者さんから提供された角膜組織や疾患モデル細胞を用いて詳細な解析を行いました。その結果、細胞内で「小胞体」と「ミトコンドリア」というふたつの重要な細胞小器官が異常に強く結合していること(MAMsの形成亢進)を世界で初めて発見しました。この異常な結合は、タンパク質の折り畳み不全によって引き起こされる「小胞体ストレス」と深く関係しており、最終的に細胞死や角膜障害に関係する可能性が示されました。

この成果により、これまで不明だった「なぜ角膜内皮細胞が徐々に壊れていくのか」という疑問に対して新しい仮説が提示されました。今後、この知見を活かして「小胞体とミトコンドリアの異常な結合を抑える薬剤」の開発につながる可能性があります。

【松本紗季さんのコメント】

「大学院での研究を通じて、フックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)という難治性の角膜疾患において、細胞内で小胞体とミトコンドリアが異常に強く結びついていることを世界で初めて明らかにしました。この異常な結合が、角膜内皮細胞の死に関係している可能性があることが分かりました。今回の成果は、これまで治療法が角膜移植に限られていたFECDに対して、新しい薬による治療法開発の足がかりになると考えています。研究を支えてくださった先生方や共同研究者の皆様、そして貴重な角膜組織を提供してくださった患者さんに心から感謝いたします。」

論文情報

タイトル

Enhanced Mitochondria-Associated Membrane Formation in Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy: A Novel Link Between Endoplasmic Reticulum Stress and Mitochondrial Dysfunction

著者

Saki Matsumoto¹, Saori Kadoya¹, Yuna Horiuchi¹, Hirokazu Okuda¹, Keita Miyadai¹, Yu Shima¹, Robert D. Young², Andrew J. Quantock², Ursula Schlötzer-Schrehardt³, Friedrich Kruse³, Noriko Koizumi¹, Naoki Okumura¹

- 1. 同志社大学

- 2. カーディフ大学(英国)

- 3. エアランゲン=ニュルンベルク大学(ドイツ)

| お問い合わせ |

生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020

|

|---|

| 対象者 |

特別任用助教(有期研究員) 特別任用助手(有期研究員) 特別研究員A(日本学術振興会特別研究員PD等) |

|---|---|

| 募集する提案・ 支援内容 |

国際的な研究プレゼンスの向上、国際共同研究等の国際的な研究活動への発展等を狙いとして、3ヶ月~6か月程度の海外での研究活動計画の提案を募集します。採択された提案に対して、海外渡航費・滞在費等の支援を実施します。 募集にあたり、科研費等の競争的研究費に基づく研究課題を基課題として保有していること等を要件としています。要件を満たしていない場合は審査に付されません。募集要項を確認の上、ご応募願います。 |

| 受付期間 | 2026年1月6日(火)~2月28日(土) |

| 採択予定数 | 3件程度

|

| 公募の詳細・ 申請書様式など |

本学HPの「同志社大学次世代研究者支援パッケージ」のページ「①次世代研究者海外挑戦プログラム」を参照のこと。 |

| お問い合わせ |

研究開発推進機構 研究企画課 Tel: 0774-65-8256 |

|---|

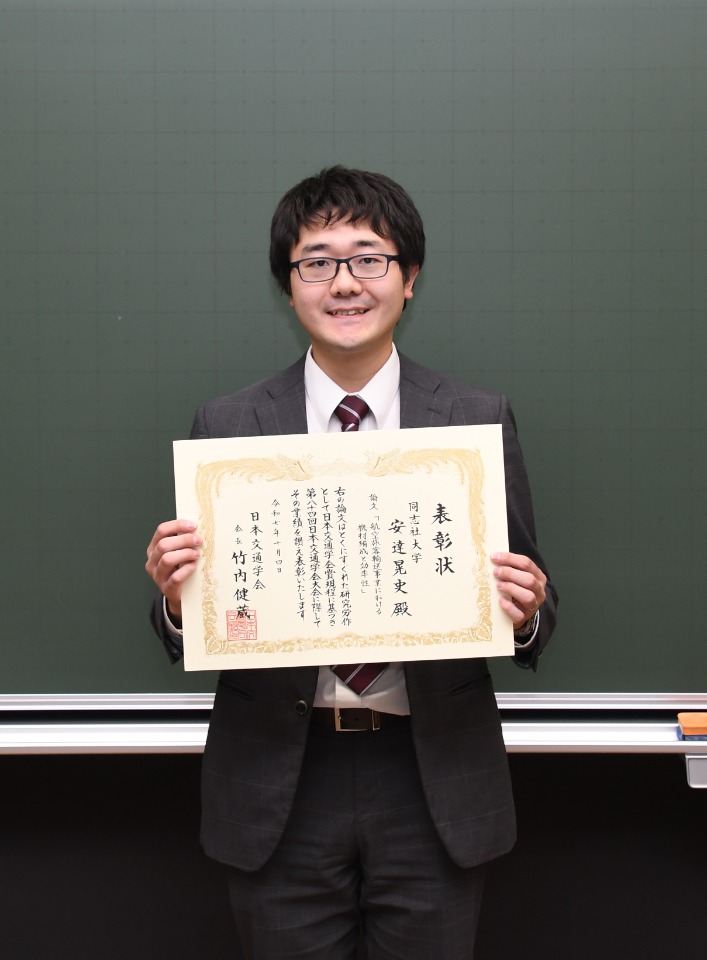

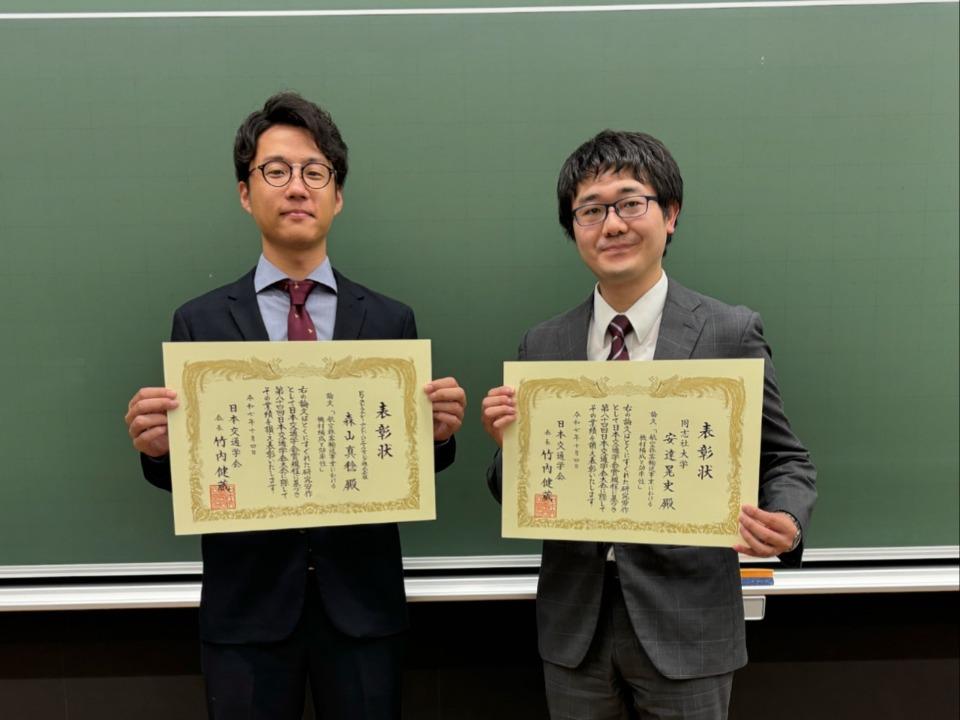

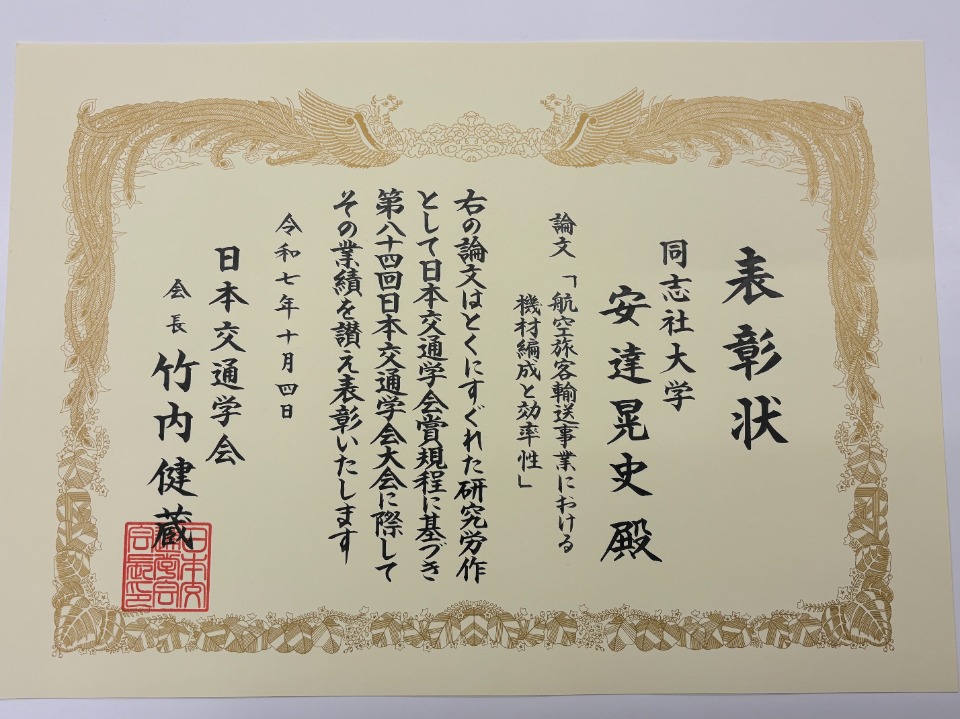

政策学部 安達晃史准教授の共著論文「航空旅客輸送事業における機材編成と効率性」(『交通学研究』第68号掲載, 森山真稔氏との共著)が日本交通学会賞(論文の部)を受賞しました。

2025年10月に開催された日本交通学会2025年度第84回研究報告会(於 専修大学)の授賞式にて表彰状と副賞が授与されました。

学会名

日本交通学会

受賞名

受賞名

日本交通学会賞(論文の部)

論文名・著者

論文名・著者

「航空旅客輸送事業における機材編成と効率性」『交通学研究』第68号 pp.105-112.

森山真稔(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社),安達晃史(同志社大学政策学部)

(※)日本交通学会は1941年(昭和16年)設立の東亜交通学会を前身とし、80年以上の伝統を有する学会です。

| お問い合わせ |

政策学部事務室 TEL:075-251-3107

|

|---|

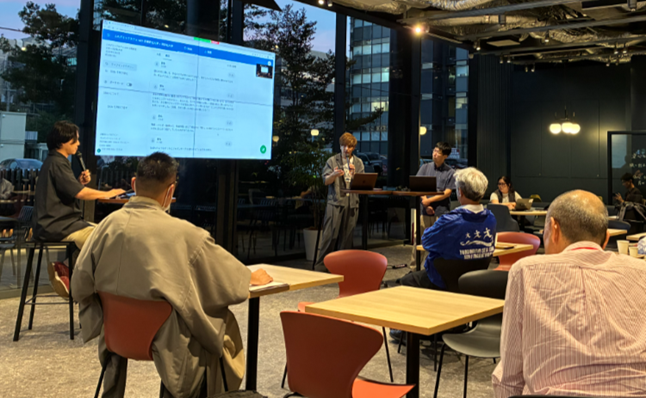

2025年10月6日、京都リサーチパークで開催された「ふれデミックカフェ」に、同志社大学文化情報学部の大井将生准教授と京都府立大学の東昇教授が登壇しました。今回のふれデミックカフェは特別版として、「つなぐ、のこす、ひらく―デジタルアーカイブが生む新たな価値」をテーマに、講演とクロストークが行われました。

大井先生は講演で、高校教員としての経験を踏まえ、教育現場におけるデジタルアーカイブ活用について語りました。主体的な学びが重視される中で、子どもたちがなぜ主体的に学べないのかを考えたとき、教科書で学ぶ内容が時間的・空間的に遠く、自分とは関係ないと感じてしまうことが課題だと気づいたといいます。そこで、デジタルアーカイブを活用し、その距離を超えて学びを「自分ごと」にする取り組みを提示しました。

具体的な事例として、 国が構築する「ジャパンサーチ」(https://jpsearch.go.jp/)を活用した授業を紹介しました。子どもたちに明治時代の風景画や資料画を見せ、そこから生まれた「問い」について探求していく授業です。子どもたちは絵を見て「知りたい」と思ったことを自由に調べ、絵の中のマークやドレスについて探究する中で、風景画の建物のマークが三越のものであることを発見しました。また、人物が着ているドレスを調べた子どもは、当時三越でファッションショーが行われていたことにたどり着きました。「三越は行ったことがある!」と、子どもたちは明治時代と現代のつながりを見つけ、感動した様子だったと語りました。

さらに、大井先生は、新しい学びの場を創出する枠組みとして、学校関係者(S)、大学・研究機関(U)、公民館など地域施設(K)、企業(I)、図書館(L)、文書館(A)、博物館・美術館(M)が連携する「S×UKILAM(スキラム)」の活動についても紹介しました。会場やオンラインからは、大井先生、東先生への質問が相次ぎ、「日記や手帳など、何でも資料になるのか? その価値や重みはどう考えるべきか?」といった質問や、資料の意味や教育での活用について活発な議論が交わされました。今回の講演を通じて、デジタルアーカイブが遠い世界を身近な学びに変える力を持つことが、改めて示されました。

-

-

開催日時 2025年10月6日(月) 16:30~18:00 開催場所 京都リサーチパーク西地区10号館「GOCONC」/オンライン

-

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

出展報告

Bio Japan 2025

[会場:パシフィコ横浜] 2025年10月8日(水)~10日(金) 開催

BioJapan 2025は、アジア最大級のバイオテクノロジー展示会として、2025年10月8日(水)から10日(金)までパシフィコ横浜にて開催されました。「再生医療JAPAN」「healthTECH JAPAN」との同時開催により、展示会・セミナー・パートナリングの3つの要素を通じて、国内外の企業、ベンチャー、アカデミアなど多様な参加者が交流しました。来場者数は22,167名にのぼりました。

本学からは、下記の3テーマでブース展示および口頭発表を行いました。

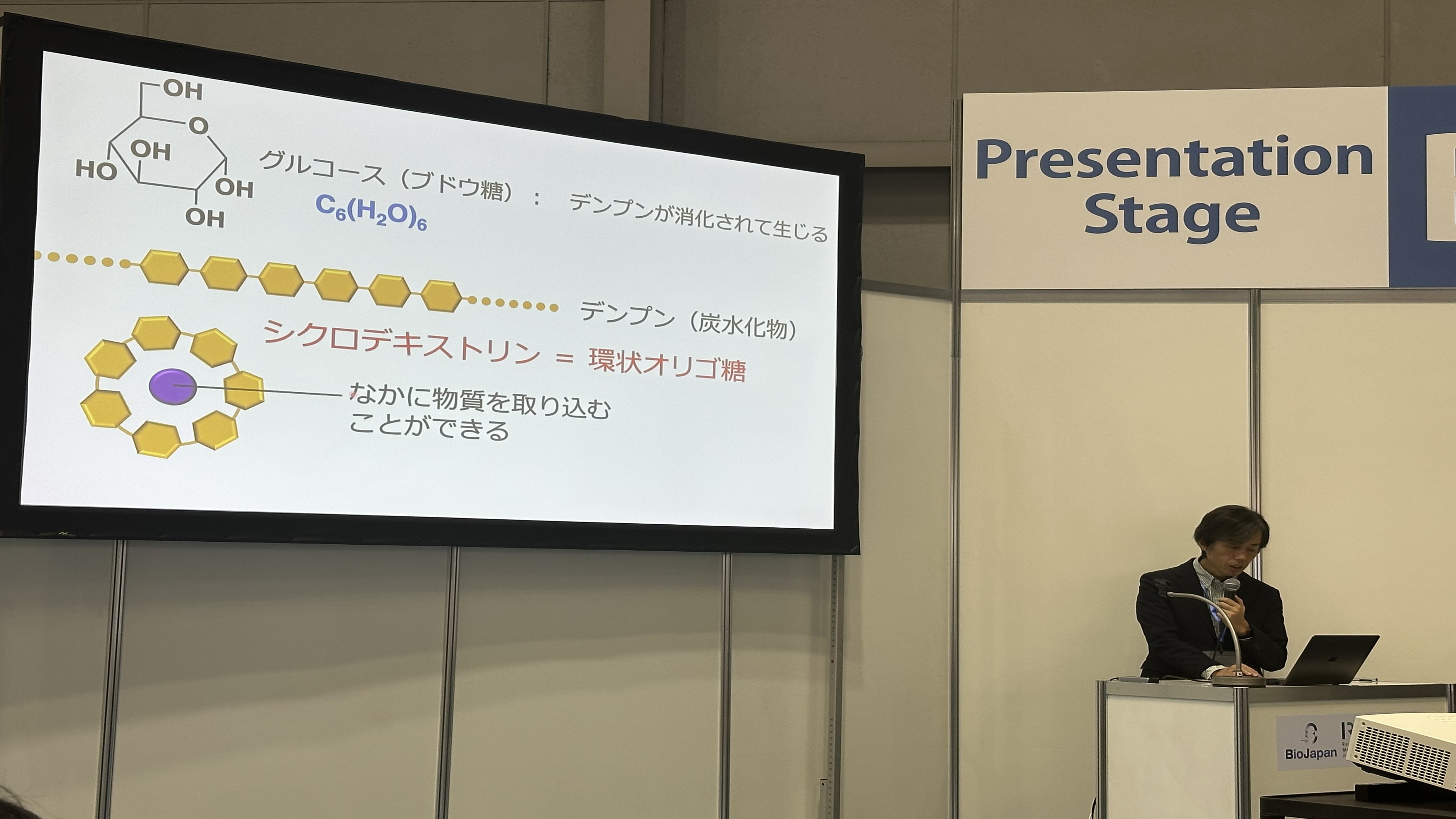

●北岸宏亮 教授(理工学部)

「世界初の一酸化炭素(CO)中毒およびその他ガス中毒治療薬の開発」

血液中ヘモグロビンの機能を人工的に再現した化合物“hemoCD”を開発し、体内に侵入したCOガスを体外に除去できる世界初のCO中毒治療薬シーズを紹介しました。救急救命の現場での実用化を目指し、研究開発が進められています。

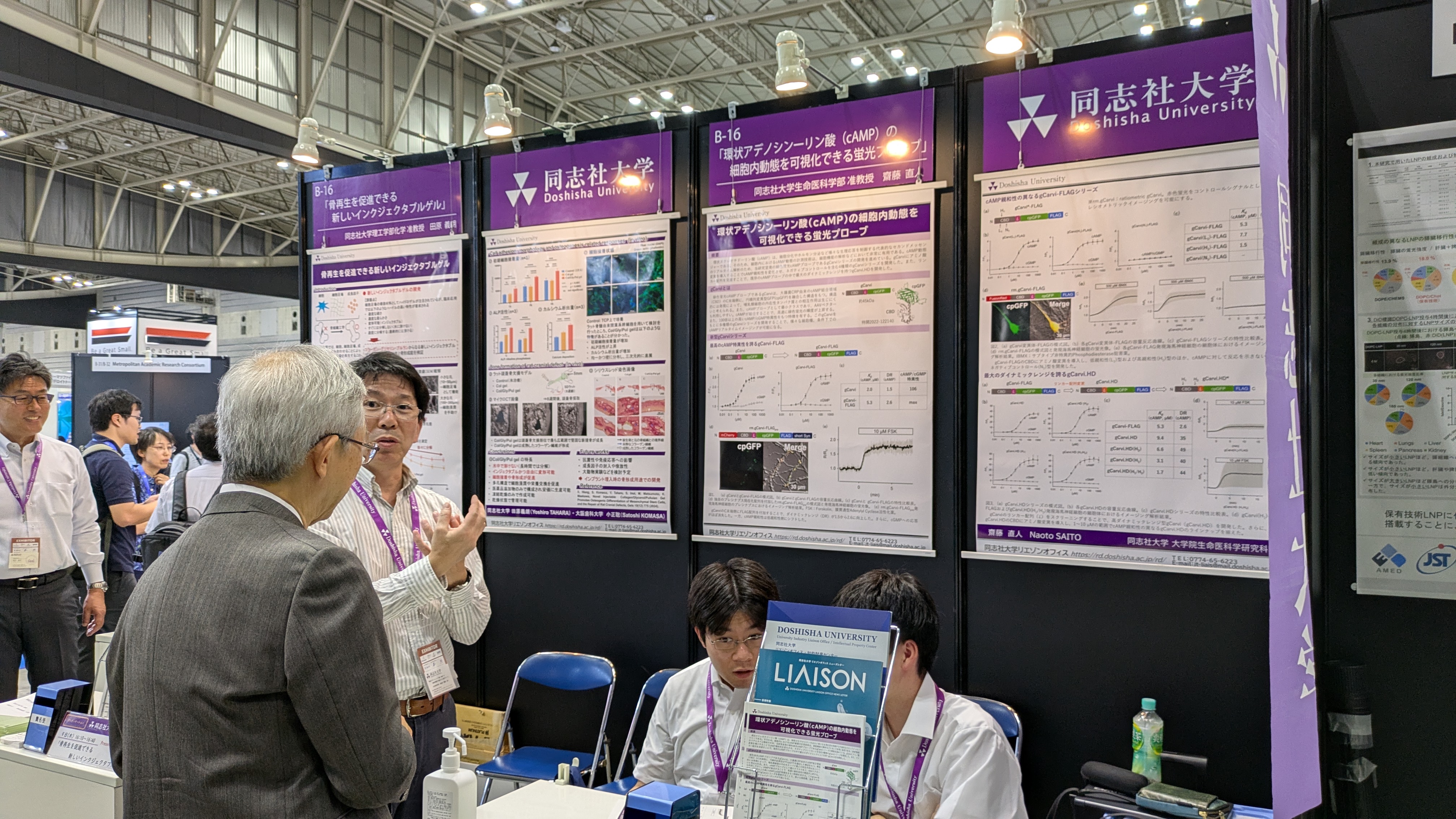

●齋藤直人 准教授(生命医科学部)

「環状アデノシン一リン酸(cAMP)の細胞内動態を可視化できる蛍光プローブ」

独自に創製したcAMP検出用蛍光プローブを用い、細胞内のcAMP動態を高感度かつ特異的に計測する技術を紹介しました。本技術は創薬や細胞機能研究などにおける基盤技術として有用性が期待されています。

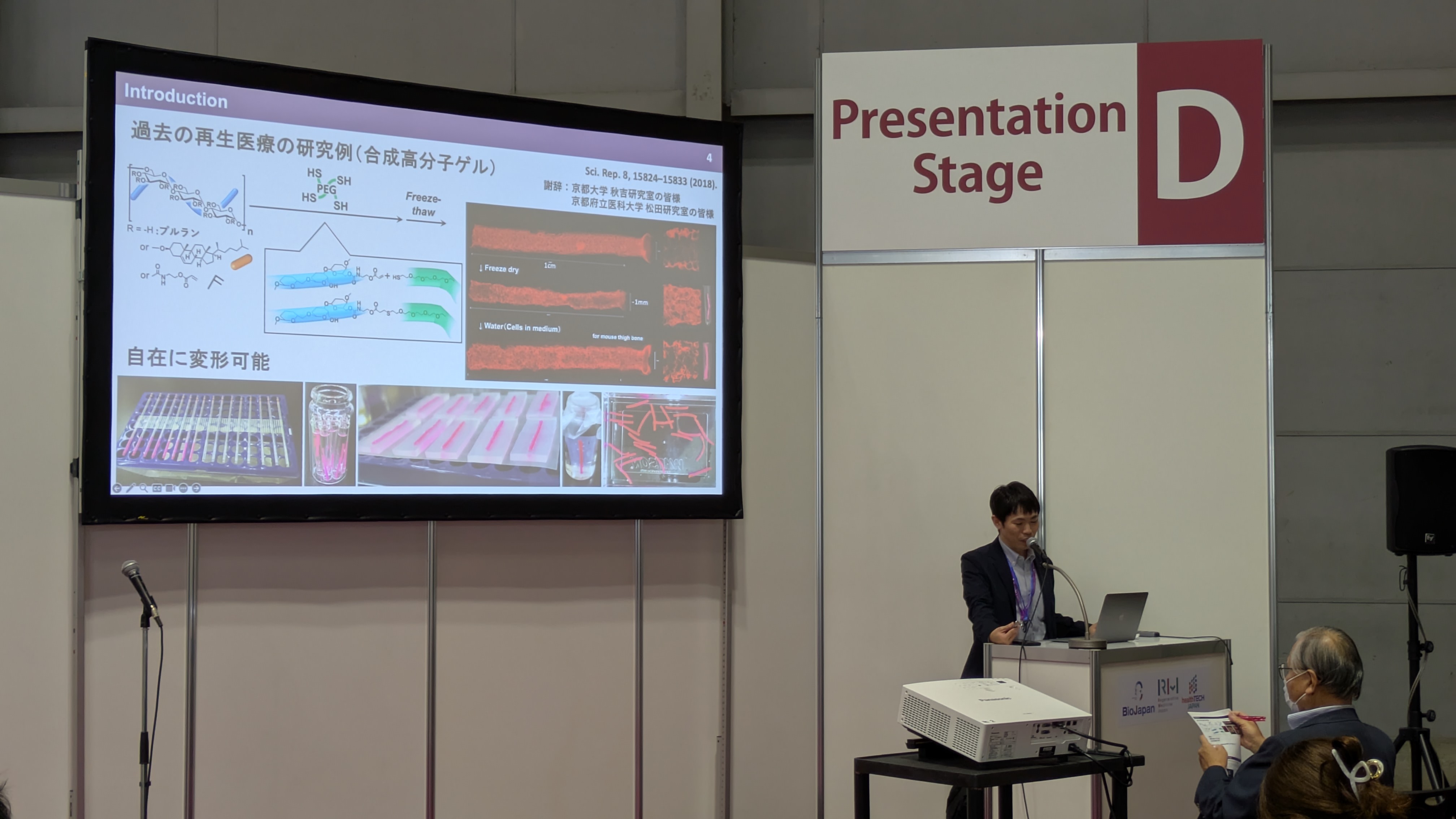

●田原義朗 准教授(理工学部)

「骨再生を促進できる新しいインジェクタブルゲル」

本学と大阪歯科大学の共同研究により創製され、有効性が確認されたコラーゲン・グリセリン・多糖からなるインジェクタブルゲルを紹介しました。適度な強度・変形性・分解性を有し、安価かつ簡便調製が可能で、骨欠損部の再生やインプラント埋入時の骨形成などへの適応を目指しています。

本学ブースにも多くの来場者が訪れ、活発な意見交換が行われました。いずれの研究も、創薬やバイオ分野の発展に寄与することが期待されます。 当日ご来場いただけなかった方で研究内容にご関心をお持ちの方は、ぜひリエゾンオフィスまでお問い合わせください。

-

-

開催日時 2025年10月8日(水)~10日(金)10:00~17:00 開催場所 パシフィコ横浜

-

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

2025年10月10-12日に開催された第85回日本動物心理学会大会において、奈良紫月さん(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 脳神経行動工学研究室)が優秀発表奨励賞を受賞しました。

本賞は、若手研究者を育成しその研究を奨励するため、優れた口頭発表を行った博士の学位取得後3年以内までの会員に授与されるものです。

奈良さんは、アブラコウモリの養育行動に着目し、仔が発する isolation call が母親の行動を誘発する重要な因子であることを明らかにしました。さらに、母親の反応は接触刺激を通じて知覚される仔の喪失によって制御されることが示唆されました。

これらの結果は、アブラコウモリにおける選択的かつ柔軟な育児戦略の存在を示すものです。

発表題目

Motivational trigger cues in maternal behavior in Japanese house bat

発表者(受賞者)

奈良 紫月(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 博士課程(前期課程) 2年次生)

連名者

橋澤(吉野) 寿紀(東京科学大学生命理工学院 日本学術振興会特別研究員(生命医科学研究科 博士課程(後期課程) 2024年9月修了))

小林 耕太(生命医科学部 医情報学科 教授)

飛龍 志津子(生命医科学部 医情報学科 教授)

| お問い合わせ |

生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020

|

|---|

開催報告

私の「軸」ってナニ?~自己理解から始める起業家型リーダーシップ~

■開催概要■

日時:2025年9月29日(月)10:00-15:00 ~ 9月30日(火)10:00-13:30

場所:同志社大学 今出川キャンパス 良心館ラーニングコモンズ

参加者数:9名

■イベント内容■

起業家マインドを育むことを目的に、1.5日間にわたる実践型プログラムを開催しました。

カードゲームやレゴ®ブロックを用いたワークショップを通じて、参加者は自分自身の「なぜ」に向き合い、自己理解を深めながら、自分の想いを表現する、他者の想いに共感する手法を学びました。

1日目のプログラムでは、

若手起業家によるトークセッションやカードゲームで自分の価値観を知るワーク、2日目のプログラムでは、レゴ®ブロックを使って思考を可視化するレゴ・シリアスプレイというワークが行われ、自分の内省を行うとともに、それらを言葉にして表現するグループディスカッションが活発に展開されました。

参加者からは、特に印象に残った点として、自分にとって大切な価値観やその優先順位が明確になったこと、過去や現在を語れるようになったこと、エピソードトークを磨けたことなどが挙げられました。また、whyから話し始めることの重要性や、言葉にして表現することの大切さを実感したとの声もありました。 今回のプログラムを通じ、参加者は自己理解を深めるとともに、自身の経験や価値観を言葉にして伝える力を養う機会となりました。

開催概要

レゴ®シリアスプレイ®メソッドと教材を活用したワークショップ育成セミナー

講師紹介

株式会社ツクリエ

代表取締役 鈴木 英樹

自己理解ワーク】

株式会社ミライクルラボ

代表取締役 渡邉涼太

代表取締役 御前 星真

【先輩起業家によるトークセッション】

株式会社ADimer(エメ)

代表取締役 神野 航汰

カタリスキー合同会社

代表 三上浩紀

- 私の「軸」ってナニ?

~自己理解から始める起業家型リーダーシップ~ イベントは終了しております。

ご参加ありがとうございました。

| 開催日時 | 2025年9月29日(月)10:00-15:00 ~ 9月30日(火)10:00-13:30 |

|---|---|

| 開催場所 | 同志社大学 今出川キャンパス 良心館ラーニングコモンズ2F プレゼンテーションコート |

| 対象 | 起業に興味がない方でも、自己理解やリーダーシップに興味のある方の参加も大歓迎 |

| 定員 | 定員20名 |

| 費用 | 無料 |

| 主催 | 同志社大学 研究開発推進課 リエゾンオフィス |

| お問い合わせ先 |

|

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

本文中のURLを変更しました。

2025年9月5日初出

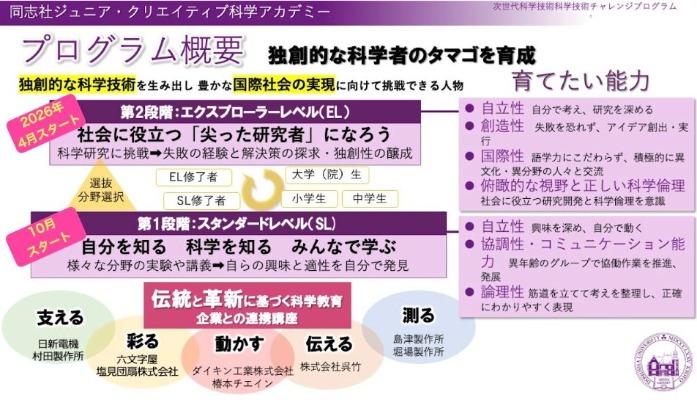

学校法人同志社 同志社一貫教育探究センターは、小中学生を対象とした「同志社ジュニア・クリエイティブ科学アカデミー~創造の丘から世界へ~」を開講します。

本プログラムでは同志社大学と多くの企業が協働し、失敗を恐れずに科学を楽しむ「尖った研究者のタマゴ」を育てる取り組みを進めます。

プログラム概要や申込方法については、以下よりご確認ください。

本プログラムに関するお問い合わせ

学校法人同志社 同志社一貫教育探求センター(法人事務室内)

TEL:075-251-3012

E-mail:academy@mail.doshisha.ac.jp

]]>

商学研究科の川上和真さんが、第18 回日本医療・病院管理学会「学会賞(論文)」を受賞いたしました。

今回の受賞対象となった「サービス・マーケティング視点による患者満足度調査データの有効活用:知覚品質-患者満足-ロイヤルティの因果構造に着目した実証研究」では、医療施設で実施された患者満足度調査データを用いて、医療サービスの品質に対する患者の知覚が、患者の心理的態度(満足や他者への推奨)を形成するメカニズムを構造方程式モデリングで実証し、多くの医療施設が議論できる分析の枠組みを提示したことが高く評価されました。

今回の受賞が、医療マーケティング研究の活性化に繋がり、より深い患者理解に貢献されることを期待しています。

| 関連情報 | 日本医療・病院管理学会のホームページ |

|---|

| お問い合わせ |

商学部・商学研究科研究室事務室 TEL:075-251-3665

|

|---|

出展報告

けいはんなR&Dフェア2025

[会場:けいはんなプラザ] 2025年10月4日(土) 10:00-16:30

2025年10月4日(土)、けいはんなプラザにおいて開催された「けいはんなR&Dフェア2025」に、同志社大学から「同志社バーチャルキャンパスプロジェクトD-verse」と「けいはんなアバターチャレンジプロジェクト」の2チームが出展しました。

両チームは、産学連携実践型の教育プログラム「同志社ローム記念館プロジェクト」において「同志社創立150周年」および「けいはんな万博2025」といった今年度ならではのトピックに挑みながら、新たな社会価値の創出を目指して活動しています。

「同志社バーチャルキャンパスプロジェクトD-verse」では、仮想空間上に構築した同志社キャンパスを自由に探索できる体験を提供し、デジタル技術を活用した新しい学びのかたちを提案しました。

また、「けいはんなアバターチャレンジプロジェクト」では、遠隔操作ロボットを用いたアバター体験を通じて、人とロボットの協働がもたらす未来社会の可能性を示しました。

当日は両ブースとも約150名が体験し、子どもから大人まで幅広い世代が来場しました。なかには3歳の子どもがアバターロボットを操作したり、バーチャルキャンパスを探索したりする姿も見られました。来場者からは「遠隔操作ロボットの今後の社会での応用に期待したい」「実際のキャンパスも見学したい」「子どもが大きくなったら同志社に進学させたい」といった声が寄せられ、同志社大学の教育・研究活動に対する関心の高さがうかがえました。本出展を通じ、学生たちは活動成果を社会に発信するとともに、技術と社会をつなぐ実践的な学びを深める貴重な機会となりました。

-

-

開催日時 2025年10月4日(土)10:00~16:30 開催場所 けいはんなプラザ

-

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

2024年度に実施した 「学びのふり返り」卒業時調査 のダイジェスト結果を公開しております。

詳細は以下のページをご覧ください。

| お問い合わせ |

学習支援・教育開発センター事務室 TEL:075-251-3277

|

|---|