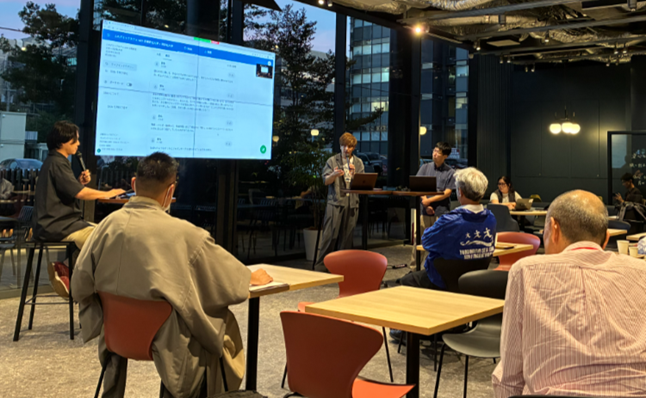

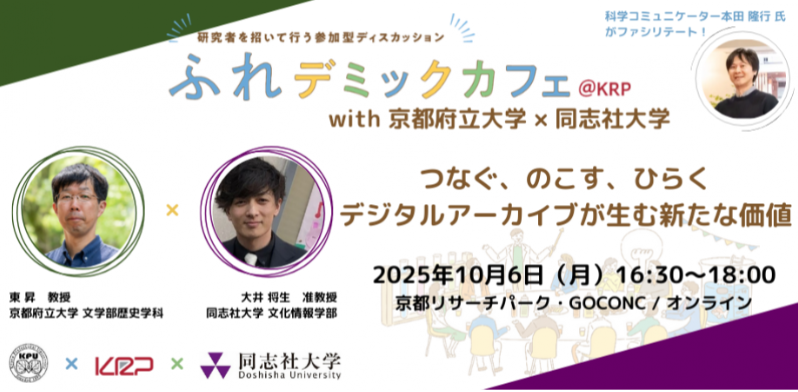

2025年10月6日、京都リサーチパークで開催された「ふれデミックカフェ」に、同志社大学文化情報学部の大井将生准教授と京都府立大学の東昇教授が登壇しました。今回のふれデミックカフェは特別版として、「つなぐ、のこす、ひらく―デジタルアーカイブが生む新たな価値」をテーマに、講演とクロストークが行われました。

大井先生は講演で、高校教員としての経験を踏まえ、教育現場におけるデジタルアーカイブ活用について語りました。主体的な学びが重視される中で、子どもたちがなぜ主体的に学べないのかを考えたとき、教科書で学ぶ内容が時間的・空間的に遠く、自分とは関係ないと感じてしまうことが課題だと気づいたといいます。そこで、デジタルアーカイブを活用し、その距離を超えて学びを「自分ごと」にする取り組みを提示しました。

具体的な事例として、 国が構築する「ジャパンサーチ」(https://jpsearch.go.jp/)を活用した授業を紹介しました。子どもたちに明治時代の風景画や資料画を見せ、そこから生まれた「問い」について探求していく授業です。子どもたちは絵を見て「知りたい」と思ったことを自由に調べ、絵の中のマークやドレスについて探究する中で、風景画の建物のマークが三越のものであることを発見しました。また、人物が着ているドレスを調べた子どもは、当時三越でファッションショーが行われていたことにたどり着きました。「三越は行ったことがある!」と、子どもたちは明治時代と現代のつながりを見つけ、感動した様子だったと語りました。

さらに、大井先生は、新しい学びの場を創出する枠組みとして、学校関係者(S)、大学・研究機関(U)、公民館など地域施設(K)、企業(I)、図書館(L)、文書館(A)、博物館・美術館(M)が連携する「S×UKILAM(スキラム)」の活動についても紹介しました。会場やオンラインからは、大井先生、東先生への質問が相次ぎ、「日記や手帳など、何でも資料になるのか? その価値や重みはどう考えるべきか?」といった質問や、資料の意味や教育での活用について活発な議論が交わされました。今回の講演を通じて、デジタルアーカイブが遠い世界を身近な学びに変える力を持つことが、改めて示されました。

-

-

開催日時 2025年10月6日(月) 16:30~18:00 開催場所 京都リサーチパーク西地区10号館「GOCONC」/オンライン

-

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

出展報告

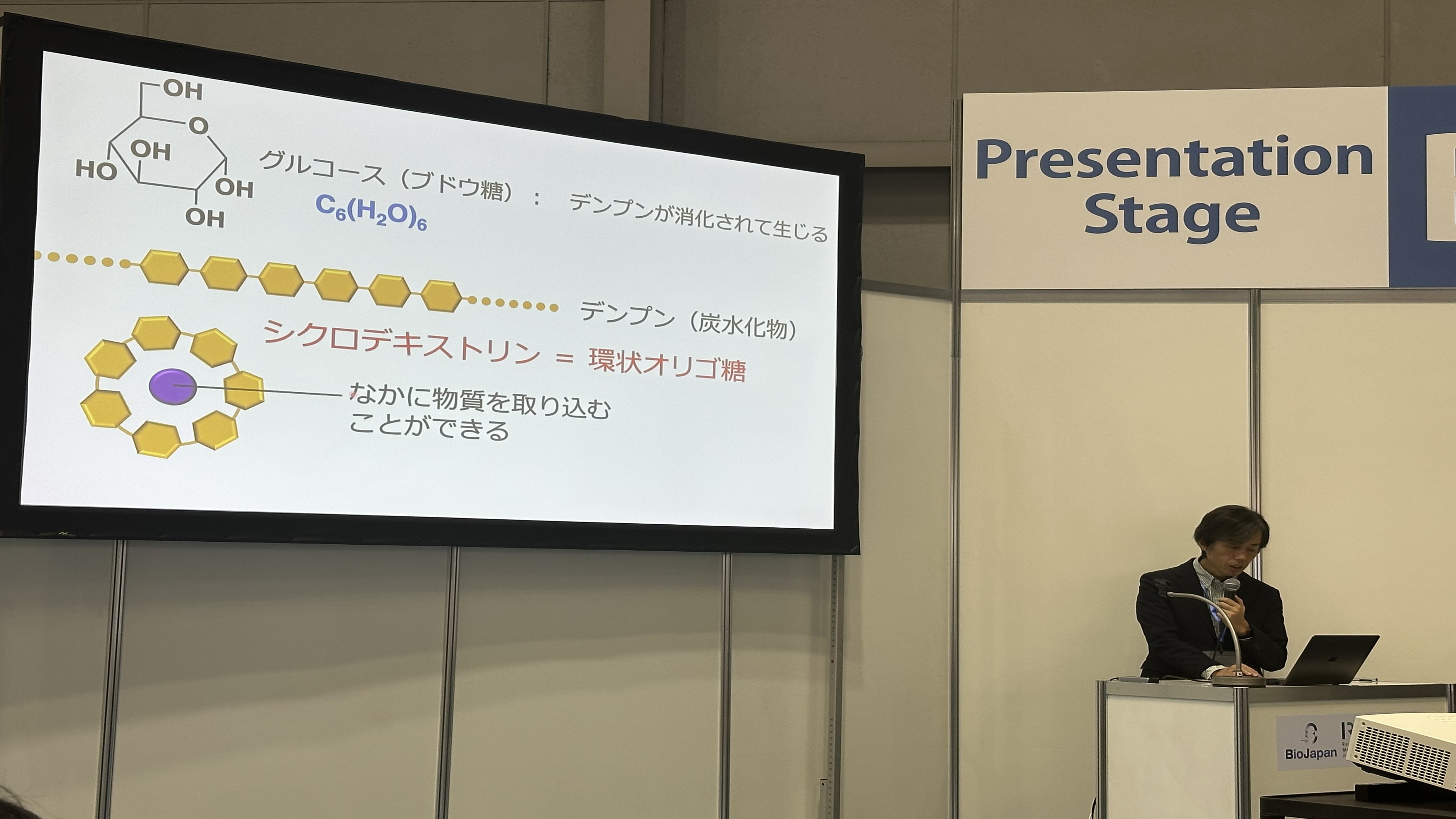

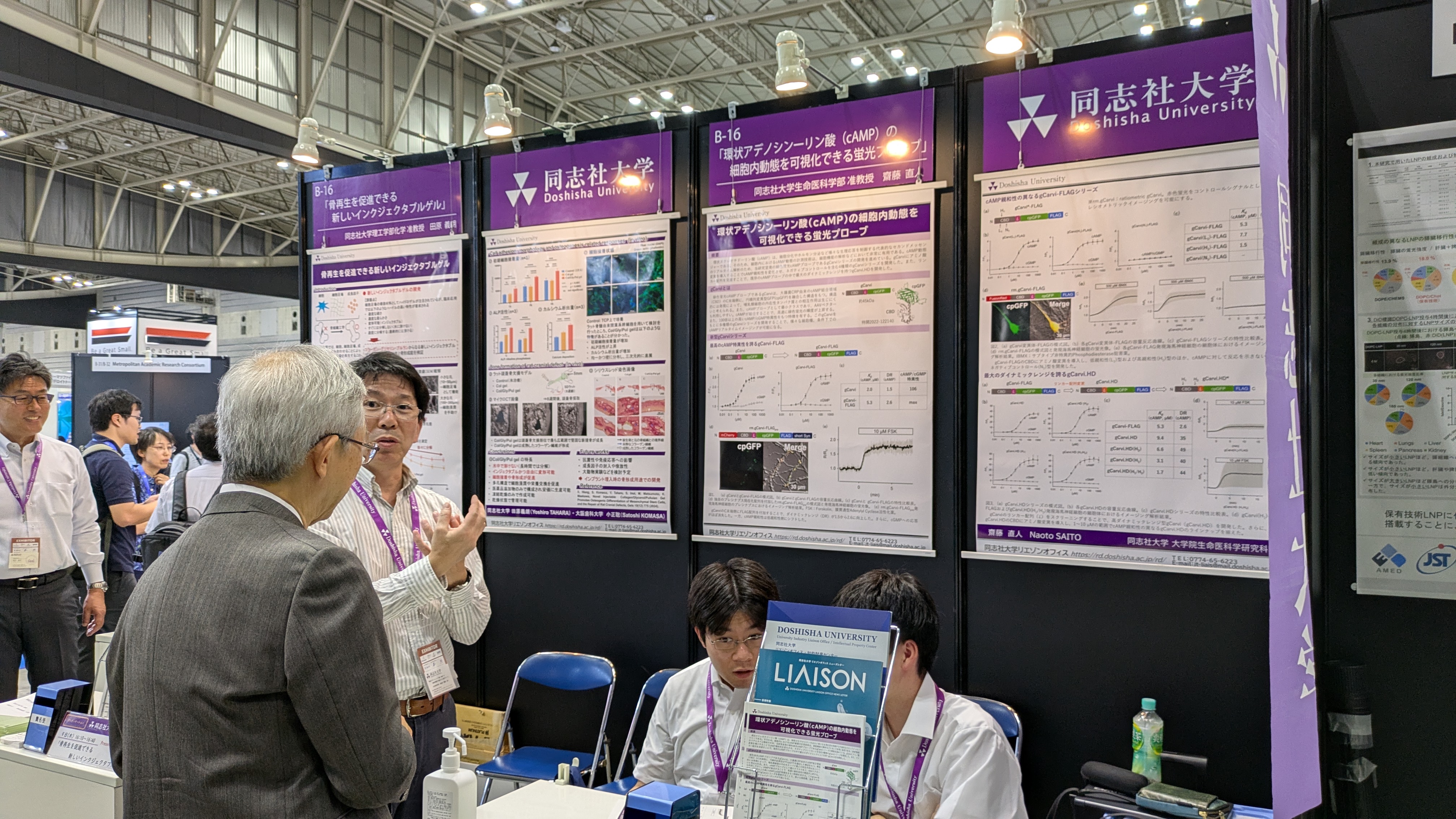

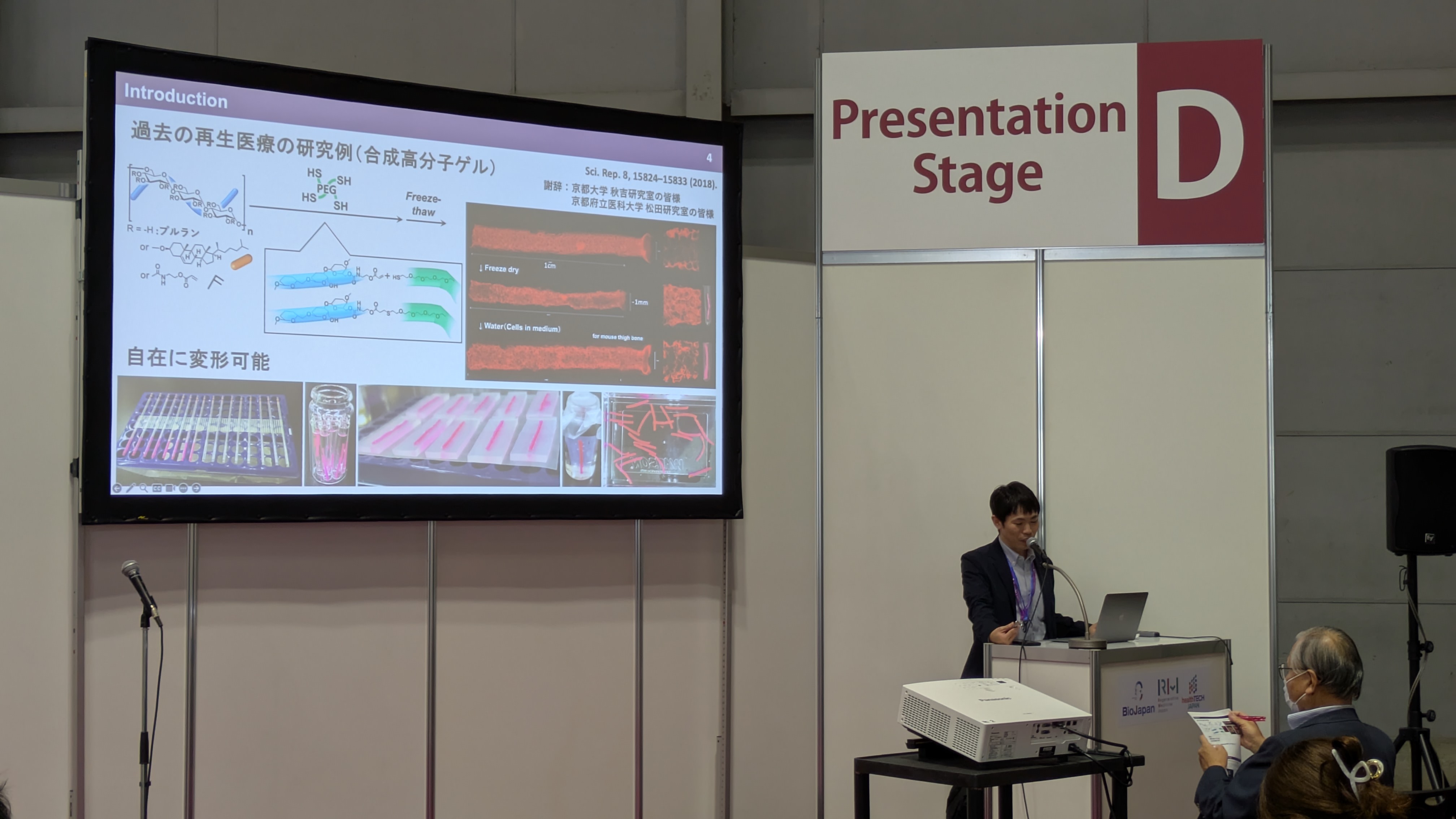

Bio Japan 2025

[会場:パシフィコ横浜] 2025年10月8日(水)~10日(金) 開催

BioJapan 2025は、アジア最大級のバイオテクノロジー展示会として、2025年10月8日(水)から10日(金)までパシフィコ横浜にて開催されました。「再生医療JAPAN」「healthTECH JAPAN」との同時開催により、展示会・セミナー・パートナリングの3つの要素を通じて、国内外の企業、ベンチャー、アカデミアなど多様な参加者が交流しました。来場者数は22,167名にのぼりました。

本学からは、下記の3テーマでブース展示および口頭発表を行いました。

●北岸宏亮 教授(理工学部)

「世界初の一酸化炭素(CO)中毒およびその他ガス中毒治療薬の開発」

血液中ヘモグロビンの機能を人工的に再現した化合物“hemoCD”を開発し、体内に侵入したCOガスを体外に除去できる世界初のCO中毒治療薬シーズを紹介しました。救急救命の現場での実用化を目指し、研究開発が進められています。

●齋藤直人 准教授(生命医科学部)

「環状アデノシン一リン酸(cAMP)の細胞内動態を可視化できる蛍光プローブ」

独自に創製したcAMP検出用蛍光プローブを用い、細胞内のcAMP動態を高感度かつ特異的に計測する技術を紹介しました。本技術は創薬や細胞機能研究などにおける基盤技術として有用性が期待されています。

●田原義朗 准教授(理工学部)

「骨再生を促進できる新しいインジェクタブルゲル」

本学と大阪歯科大学の共同研究により創製され、有効性が確認されたコラーゲン・グリセリン・多糖からなるインジェクタブルゲルを紹介しました。適度な強度・変形性・分解性を有し、安価かつ簡便調製が可能で、骨欠損部の再生やインプラント埋入時の骨形成などへの適応を目指しています。

本学ブースにも多くの来場者が訪れ、活発な意見交換が行われました。いずれの研究も、創薬やバイオ分野の発展に寄与することが期待されます。 当日ご来場いただけなかった方で研究内容にご関心をお持ちの方は、ぜひリエゾンオフィスまでお問い合わせください。

-

-

開催日時 2025年10月8日(水)~10日(金)10:00~17:00 開催場所 パシフィコ横浜

-

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

2025年10月10-12日に開催された第85回日本動物心理学会大会において、奈良紫月さん(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 脳神経行動工学研究室)が優秀発表奨励賞を受賞しました。

本賞は、若手研究者を育成しその研究を奨励するため、優れた口頭発表を行った博士の学位取得後3年以内までの会員に授与されるものです。

奈良さんは、アブラコウモリの養育行動に着目し、仔が発する isolation call が母親の行動を誘発する重要な因子であることを明らかにしました。さらに、母親の反応は接触刺激を通じて知覚される仔の喪失によって制御されることが示唆されました。

これらの結果は、アブラコウモリにおける選択的かつ柔軟な育児戦略の存在を示すものです。

発表題目

Motivational trigger cues in maternal behavior in Japanese house bat

発表者(受賞者)

奈良 紫月(生命医科学研究科 医工学・医情報学専攻 博士課程(前期課程) 2年次生)

連名者

橋澤(吉野) 寿紀(東京科学大学生命理工学院 日本学術振興会特別研究員(生命医科学研究科 博士課程(後期課程) 2024年9月修了))

小林 耕太(生命医科学部 医情報学科 教授)

飛龍 志津子(生命医科学部 医情報学科 教授)

| お問い合わせ |

生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020

|

|---|

開催報告

私の「軸」ってナニ?~自己理解から始める起業家型リーダーシップ~

■開催概要■

日時:2025年9月29日(月)10:00-15:00 ~ 9月30日(火)10:00-13:30

場所:同志社大学 今出川キャンパス 良心館ラーニングコモンズ

参加者数:9名

■イベント内容■

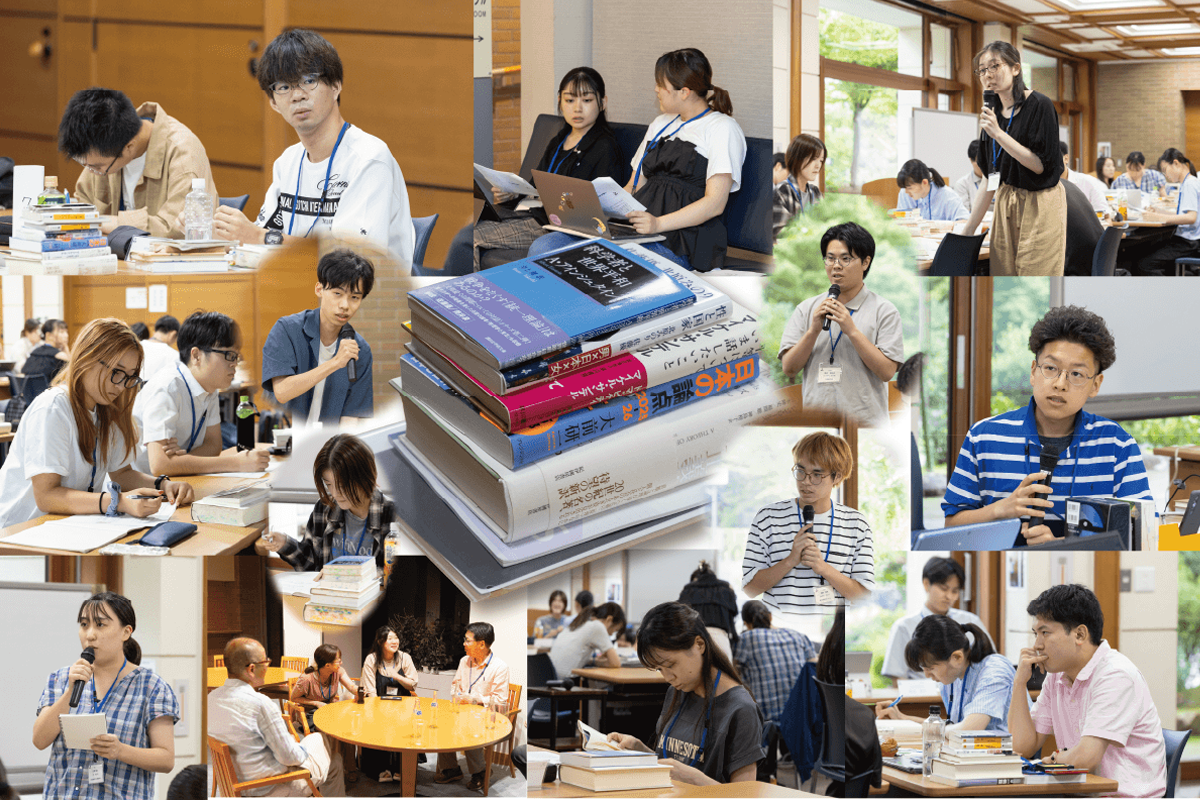

起業家マインドを育むことを目的に、1.5日間にわたる実践型プログラムを開催しました。

カードゲームやレゴ®ブロックを用いたワークショップを通じて、参加者は自分自身の「なぜ」に向き合い、自己理解を深めながら、自分の想いを表現する、他者の想いに共感する手法を学びました。

1日目のプログラムでは、

若手起業家によるトークセッションやカードゲームで自分の価値観を知るワーク、2日目のプログラムでは、レゴ®ブロックを使って思考を可視化するレゴ・シリアスプレイというワークが行われ、自分の内省を行うとともに、それらを言葉にして表現するグループディスカッションが活発に展開されました。

参加者からは、特に印象に残った点として、自分にとって大切な価値観やその優先順位が明確になったこと、過去や現在を語れるようになったこと、エピソードトークを磨けたことなどが挙げられました。また、whyから話し始めることの重要性や、言葉にして表現することの大切さを実感したとの声もありました。 今回のプログラムを通じ、参加者は自己理解を深めるとともに、自身の経験や価値観を言葉にして伝える力を養う機会となりました。

開催概要

レゴ®シリアスプレイ®メソッドと教材を活用したワークショップ育成セミナー

講師紹介

株式会社ツクリエ

代表取締役 鈴木 英樹

自己理解ワーク】

株式会社ミライクルラボ

代表取締役 渡邉涼太

代表取締役 御前 星真

【先輩起業家によるトークセッション】

株式会社ADimer(エメ)

代表取締役 神野 航汰

カタリスキー合同会社

代表 三上浩紀

- 私の「軸」ってナニ?

~自己理解から始める起業家型リーダーシップ~ イベントは終了しております。

ご参加ありがとうございました。

| 開催日時 | 2025年9月29日(月)10:00-15:00 ~ 9月30日(火)10:00-13:30 |

|---|---|

| 開催場所 | 同志社大学 今出川キャンパス 良心館ラーニングコモンズ2F プレゼンテーションコート |

| 対象 | 起業に興味がない方でも、自己理解やリーダーシップに興味のある方の参加も大歓迎 |

| 定員 | 定員20名 |

| 費用 | 無料 |

| 主催 | 同志社大学 研究開発推進課 リエゾンオフィス |

| お問い合わせ先 |

|

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

スポーツ支援課の開室状況が変更になりました

2025年9月22日初出

学生支援センターの各事務室の窓口開室時間は、平日の9:00~11:30、12:30~17:00です。

土曜日、日曜日、祝日および大学が定める休日は原則として閉室しますが、2025年度秋学期の祝日授業日の各事務室の開室状況については、以下のとおりです。

| 今出川校地学生支援課 | 京田辺校地学生支援課 | スポーツ支援課 | |

|---|---|---|---|

| 10月13日(月・祝) | 開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

| 11月3日(月・祝) | 開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

閉室 (※2025年10月14日更新) |

| 11月24日(月・祝) | 開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

開室 (9:00~11:30、12:30~17:00) |

閉室 (※2025年10月14日更新) |

学生生活課の開室状況については、奨学金のページをご確認ください。

| お問い合わせ |

今出川校地学生支援課 場所:寒梅館1階(今出川) |

|---|---|

|

京田辺校地学生支援課 場所:成心館1階(京田辺) |

|

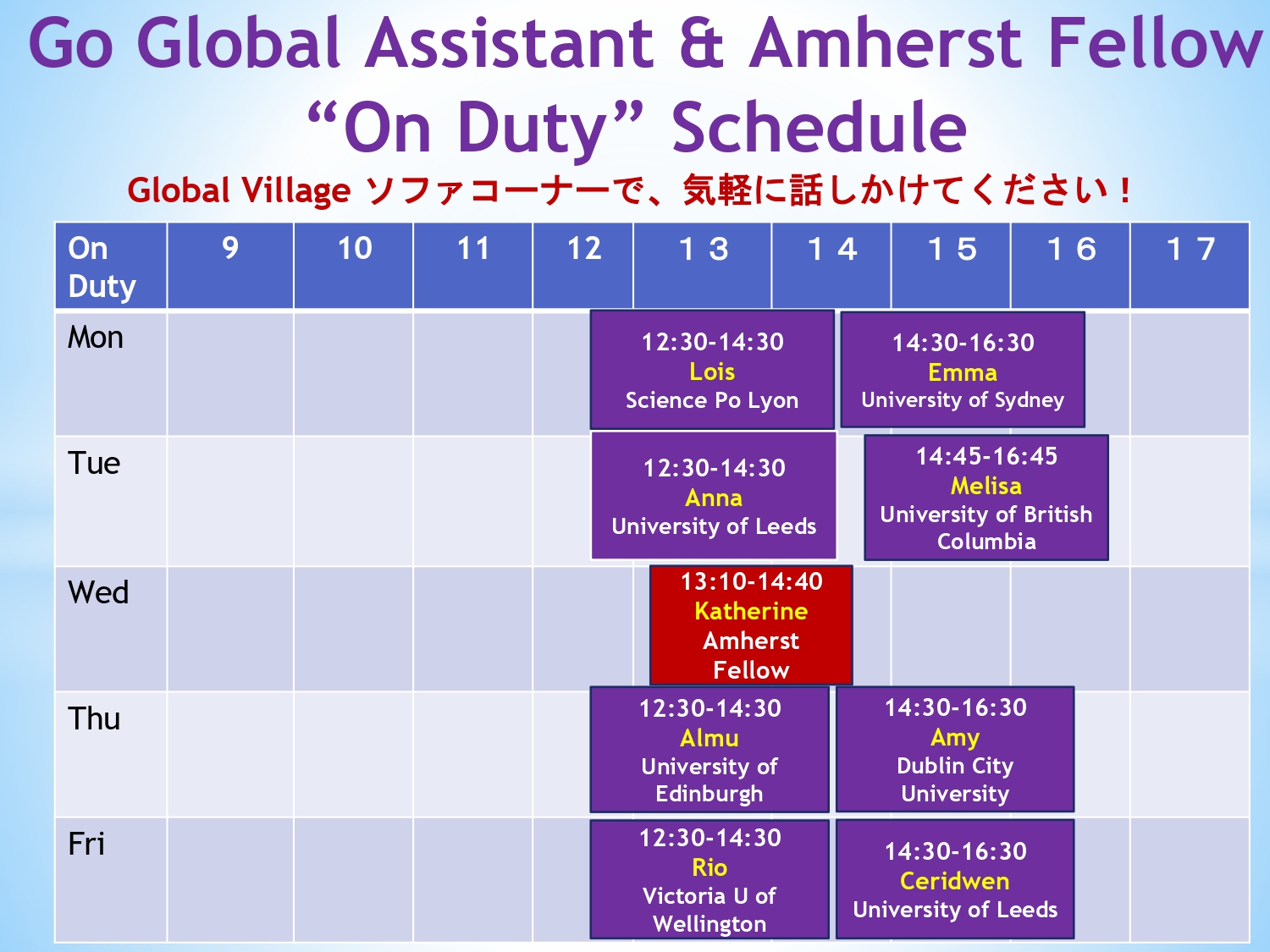

海外の大学や海外留学について、誰かと話したい、誰かに相談したいと思ったことはありませんか?

今出川キャンパスのGlobal Village(良心館2階ラーニング・コモンズ内)では、Go Global Assistant(留学アシスタント)が、皆さんの疑問や相談にお答えします。

アシスタントは、各国の協定大学から来ている留学生で、個性豊かなメンバーです。留学生のホーム大学の特徴、学生生活、グローバル人材としての成長、日本の大学との違いなど、気軽に聞いてみてください。

留学生に相談する際は、基本的に英語で話すことになりますが、日本語ができる留学生もいますので、部分的に日本語で話してもかまいません。

2025年度秋学期は、10月14日(火)より、全8名で活動を開始します。

詳細は国際課オリジナルサイトよりご確認ください。

参加いただくのに現在の英語力は全く関係ありません!

Please feel free to come and talk with us!

| 国際課 オリジナルサイト |

"Go Global" Assistant 各"Go Global" Assistantのプロフィール等詳細はこちらから確認してください。 |

|---|

| お問い合わせ |

国際センター 国際課 TEL:075-251-3260

|

|---|

4日目(最終日)は、礼拝からはじまりました。神学部の木谷佳楠先生が「真の友を得ようとするなら」という題で説教を行いました。

【3日目の様子はコチラ】

礼拝の後の講義は午前と午後に分かれて、午前に文化情報学部の宿久洋先生が「科学における正義と良心 —統計学の光と影—」という題で講義を行いました。課題図書は、スティーヴン・J・グールド『人間の測りまちがい 上 差別の科学史』(河出書房新社)と『人間の測りまちがい 下 差別の科学史』(河出書房新社)でした。

午後は、木谷先生が「アメリカ映画とキリスト教」という題で講義を行い、質疑応答の後に佐藤優先生がジョン・ロールズの正義論について総括を行いました。

最後には、小原塾長とコーディネーターの後藤先生と塾生の間で今後の新島塾のあり方について活発な議論が行われました。

宿久先生は「正義と良心」というテーマに沿って、これまでの社会でどのようにデータが誤って活用されてきたのかという事例を紹介しました。そして、「使える道具をきちんと使って自分でストーリーを作れるか」という科学リテラシーの重要性を指摘し、リテラシーのレベルを向上させ、判断できるようにするということが宿久先生にとっての社会正義であると話しました。

木谷先生は、研究されている「アメリカ映画とキリスト教」について説明しました。木谷先生と登壇した佐藤先生は、映画という表象文化を用いて学ぶことが重要だと話しました。アメリカ映画における自己犠牲的なヒーローのモデルはイエスであることや、必ず救いがもたらされることなどを例に挙げ、検閲時代以来のキリスト教を基にした価値観について説明しました。

佐藤先生は、数か月前から塾生とともに輪読し学習を重ねてきたジョン・ロールズの『正義論』について総括を行いました。

冒頭で塾生に対して、「『正義論』の意義と限界」について考える課題を与えました。塾生はグループで議論を行った上で全体に発表し、佐藤先生は塾生が出す意見に対して耳を傾け、助言をしました。各グループからは次のような意見が出ました。

「『正義論』の意義」については、功利主義から離れ視線が弱者に向けられたことや、神という外装的なものを排除したことが意義であるといった意見が出ました。また「『正義論』の限界」については、合理的な人間のみを前提としており、良い人間だけで社会が成立しているとしたことが限界であるという意見が出ました。

佐藤先生は、『正義論』について、アメリカの知識人の標準理論になっていることから学ぶ必要があると指摘しました。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾チューター 宮本さん(法学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|

商学研究科の川上和真さんが、第18 回日本医療・病院管理学会「学会賞(論文)」を受賞いたしました。

今回の受賞対象となった「サービス・マーケティング視点による患者満足度調査データの有効活用:知覚品質-患者満足-ロイヤルティの因果構造に着目した実証研究」では、医療施設で実施された患者満足度調査データを用いて、医療サービスの品質に対する患者の知覚が、患者の心理的態度(満足や他者への推奨)を形成するメカニズムを構造方程式モデリングで実証し、多くの医療施設が議論できる分析の枠組みを提示したことが高く評価されました。

今回の受賞が、医療マーケティング研究の活性化に繋がり、より深い患者理解に貢献されることを期待しています。

| 関連情報 | 日本医療・病院管理学会のホームページ |

|---|

| お問い合わせ |

商学部・商学研究科研究室事務室 TEL:075-251-3665

|

|---|

3日目の前半は、昨日に引き続き、西村先生による追加レクチャーが行われました。

【2日目の様子はコチラ】

西村先生は塾生に向けて、家庭や会社以外にも相談できる幅広い交友関係を持ち続けることの大切さを語り、「良い友人やパートナーを見つけ、より豊かな人生を送ってほしい!」と激励されました。

さらに、佐藤 優先生と北原 みのり先生による「性と国家 ゙多様性゙とフェミニズム」のセッションも行われ、「女性が社会的マイノリティーとして直面する課題を共に考える際、当事者ではない男性はどのような姿勢を取るべきか」という塾生からの質問に対し、北原先生は「悩みや理不尽から生じる苦しみや恐怖を、多くの人が内面化してしまっている。そのことに気づき、対話を重ねることが重要であると、今回改めて感じた。」と述べられました。

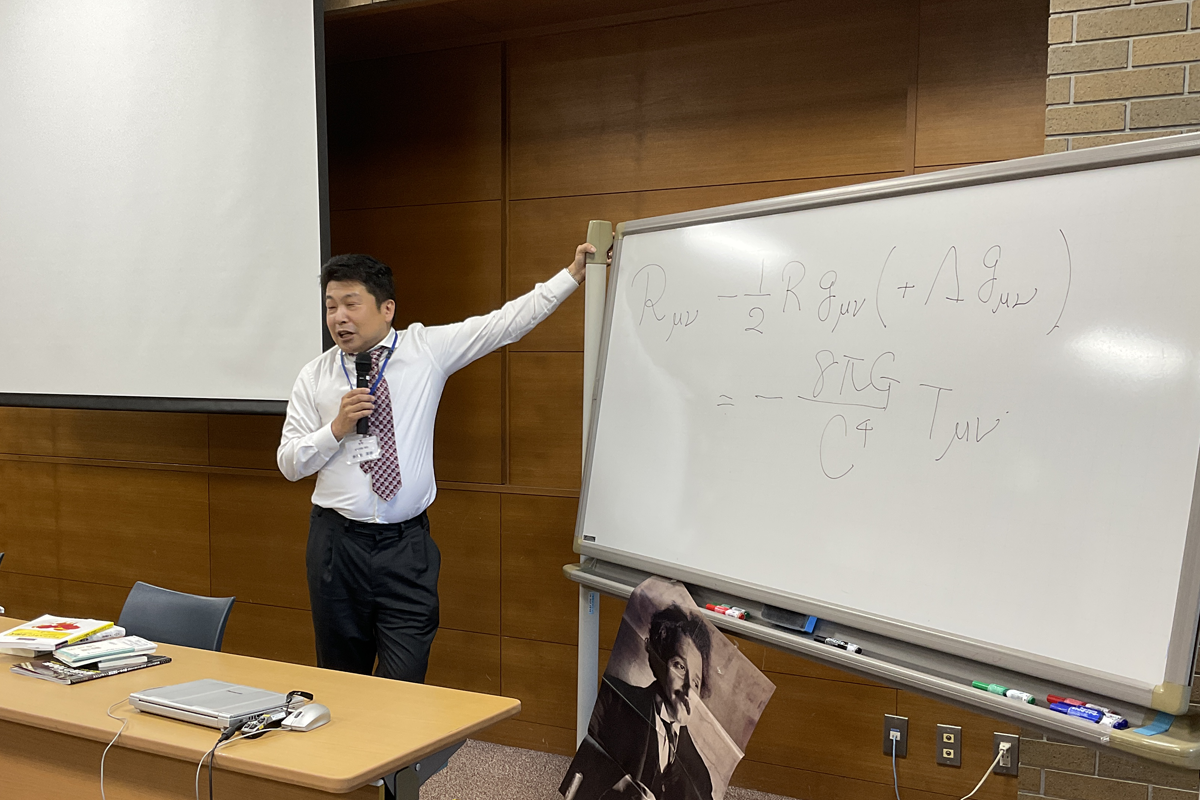

昼食を終えてからは後藤 琢也先生と多久和 英樹先生による「科学における正義と良心」のセッションが行われました。今年度の新島塾の合宿では、「さまざまな大人の戦い方」を裏テーマとして掲げられており、「研究者はどのようにして社会と戦っていくか」を考えるため、理科系セッションの課題図書として、アルバート・アインシュタインの『科学者と世界平和』が設定されていました。

前半の後藤先生による講義では、原子爆弾やアインシュタインをより深く理解するために、「デュアルユース」の概念に加え、原子・分子やボルタ電池、さらにはキュリー夫人のラジウムやポロニウム等の発見について解説いただきました。

続いて、後半の多久和先生の講義では、課題図書をもとに次のような問いが投げかけられました。

| 問1. | 勉強をしてきたか。また、何を準備してきたか。 |

|---|---|

| 問2. | A. Einstein について知っていることは? (2-1)物理の研究について (2-2)人物的な背景 (2-3)1945 年前後の物理分野や世界の状況(第2次世界大戦中と戦後) |

| 問3. | 国連総会への公開状の要点まとめ |

| 問4. | ソビエトの科学者の主張とそれに対するA.Einsteinへの返答の要点 |

| 問5. | 佐藤先生の解説の内容とは? (a)佐藤先生の着眼点 (b)佐藤先生が追加で加えた内容(補足事項)とは何か、またその意図は何か |

| 問6. | この書籍の構成(p.5~p.44)、つまりこの書籍の編集意図は何か?

|

後半の問いはグループディスカッションが行われ、事実と意見を分けることに注意しながら、本の読み方が本当に正しいのかを確認する機会が設けられました。要点を改めて抽出するために熱心に本を手に取る塾生や、ファシリテーターや書記を積極的に務めようとする塾生の姿も見られ、活発な議論が繰り広げられました。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾チューター 小峠さん(理工学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|

出展報告

けいはんなR&Dフェア2025

[会場:けいはんなプラザ] 2025年10月4日(土) 10:00-16:30

2025年10月4日(土)、けいはんなプラザにおいて開催された「けいはんなR&Dフェア2025」に、同志社大学から「同志社バーチャルキャンパスプロジェクトD-verse」と「けいはんなアバターチャレンジプロジェクト」の2チームが出展しました。

両チームは、産学連携実践型の教育プログラム「同志社ローム記念館プロジェクト」において「同志社創立150周年」および「けいはんな万博2025」といった今年度ならではのトピックに挑みながら、新たな社会価値の創出を目指して活動しています。

「同志社バーチャルキャンパスプロジェクトD-verse」では、仮想空間上に構築した同志社キャンパスを自由に探索できる体験を提供し、デジタル技術を活用した新しい学びのかたちを提案しました。

また、「けいはんなアバターチャレンジプロジェクト」では、遠隔操作ロボットを用いたアバター体験を通じて、人とロボットの協働がもたらす未来社会の可能性を示しました。

当日は両ブースとも約150名が体験し、子どもから大人まで幅広い世代が来場しました。なかには3歳の子どもがアバターロボットを操作したり、バーチャルキャンパスを探索したりする姿も見られました。来場者からは「遠隔操作ロボットの今後の社会での応用に期待したい」「実際のキャンパスも見学したい」「子どもが大きくなったら同志社に進学させたい」といった声が寄せられ、同志社大学の教育・研究活動に対する関心の高さがうかがえました。本出展を通じ、学生たちは活動成果を社会に発信するとともに、技術と社会をつなぐ実践的な学びを深める貴重な機会となりました。

-

-

開催日時 2025年10月4日(土)10:00~16:30 開催場所 けいはんなプラザ

-

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

2025年度に実施した「入学時調査」のダイジェスト結果を公開しております。

詳細は以下のページをご覧ください。

| お問い合わせ |

学習支援・教育開発センター事務室 TEL:075-251-3277

|

|---|

2024年度に実施した 「学びのふり返り」卒業時調査 のダイジェスト結果を公開しております。

詳細は以下のページをご覧ください。

| お問い合わせ |

学習支援・教育開発センター事務室 TEL:075-251-3277

|

|---|

2日目の午前は、1日目に引き続き、佐藤優先生と西村尚芳先生による講義でした。

【1日目の様子はコチラ】

はじめに、佐藤優先生から昨日の課題の講評と学習のアドバイスをいただきました。学力は合理的計画と集中力と学習時間に左右されるものであり、まずは平日3時間・休日5時間机に向かう習慣をつけることが大切であること、本は読むだけではなく内容について人と議論しなければならないことを教えてくださいました。

また、前日の課題の1つ目「対立・分断する世界を修復するためにあなたに何ができると考えるか。」に関しては「共に知る」ことで解決すると単純に考えるのではなく、歴史的に考えるようにとのご指摘がありました。朝鮮と日本の関係においては「共に知ろうとしない」ことでうまくいったケースもあるのだというお話がありました。

他にも多くの学習アドバイスや基礎知識の解説があり、塾生は一生懸命メモを取って聞き逃すまいと集中して指導を受けました。

西村先生からは検察庁の疲弊と検察官としての正義についてお話がありました。

検察官の不祥事が相次ぐ中、被疑者の黙秘に対して暴言を吐く検察官の言動に対して、西村先生は暴言や被害者への侮辱に対しては厳しく対応すべきだが、黙秘権の行使に怒るのは違うというお話をされました。また、検察官としての正義に関しては、「執行機関である検察が正義を持つ必要はない。法を確実に執行することが職務であるため、自ら正義を振りかざすといった恣意性があってはならない。」とおっしゃっていました。

午後は、引き続き西村先生と佐藤先生に加えて作家の北原みのり先生も参加され、塾生の質問にお答えいただきました。塾生からは質問がたくさんあり、特に佐藤先生と西村先生のご関係に関連して人との接し方についての質問が多く出ました。先生方はその一つ一つに対して、これまでのご経験を踏まえて丁寧に回答してくださいました。

このうちの1つに「不快を伝えると『あなたの感情でしょう』と言われて論理から外されることがある。そのようなことにはどう対応すれば良いか。」という質問がありました。それに対して西村先生は「職場等で感じた素朴な不安や違和感を抑える必要はなく、感じ続けることが重要だ。」とおっしゃいました。

北原先生は、ご自身が感じられた不安を言語化するためにフェミニズムの理論を学んだことを話してくださいました。一方佐藤先生からは、そもそも「不快」と感じる理由によって対応が変わるという内容のご指摘がありました。

2日目最後の一コマは、北原みのり先生による「多様性とフェミニズム」の講義でした。北原先生は女性のポジティブな性の発信への興味、そして「女性の自由と安全が両立する社会を作りたい」という思いからセックストイショップ「ラブピースクラブ」の運営を始められました。また作家として活動されており、佐藤優先生との共著『性と国家』(河出書房新社、2016年)は本合宿の課題図書にもなっています。

講義ではご自身の経歴に加え、フェミニズムの歴史や女性による犯罪、性暴力、そしてジェンダーの議論についてお話をしていただきました。ジェンダーに関しては、例えば女子トイレの使用を求めるトランスジェンダーの方を擁護する主張が強まることで「一緒にトイレを使うことが怖い」という女性の声が差別とされてかき消されるなどという、近年の「被害者の声を絶対にする」風潮へ懸念についてお話がありました。女子トイレにおける女性の安全とトランスジェンダーの権利の衝突については、塾生もグループごとに意見交換を行いました。

その後、佐藤優先生も参加された質疑応答では、差別の位置付け、そして教育現場やサブカルチャーという身近なところでの性暴力について質疑応答が盛んに行われました。

今日の課題は「北原先生、西村先生とたくさん話すこと」です。普段お会いできない方々と直接お話する機会をいただけることこそ、合宿の醍醐味です。塾生は、夕食中も夜の自由時間も先生方を囲み、それぞれが熱く楽しく議論を交わしました。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾チューター 中塚さん(法学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|

星条旗の建物が新島の肖像があるJohnson Chapel

星条旗の建物が新島の肖像があるJohnson Chapel

アメリカ研究所専任研究員の川鍋健助教は、同志社大学・アーモスト大学(Amherst College)学術交流協定に基づいて、2025年9月12日から9月29日まで短期派遣事業に従事しました。

川鍋助教は、Department of Asian Languages and CivilizationsのSamuel C. Morse教授、多和わ子(TAWA, Wako)教授、Trent Maxey教授を中心に、学術交流を行い、日米比較憲法および日本憲法に関する講演会(英語)に登壇しました。

今年は同志社設立150周年、アーモスト大学認可200周年の節目にあたります。講演会では、時局柄、憲法、民主主義、自由の意義が日米のみならず世界で問い直されるなかで、日本の封建社会を脱して民主的で自由な教育をアメリカで受けた新島襄がそれを日本に導入したことの意味を重視しました。憲法を支える人民主権、という思想を日米が憲法として共有しており、ポピュリズムの世界的な席巻の一方で、自由の実現のためには人民主権が不可欠であることが日米双方の歴史的文脈を踏まえて議論しました。講演会は公開であり、学部を超えて多数の参加者を迎えることができ、質疑応答も活発に行われました。

川鍋助教の活動は、同志社・アーモストの歴史と伝統に支えられた友好関係の発展に寄与するものとなりました。

| お問い合わせ |

アメリカ研究所事務室 TEL:075-251-4900

|

|---|

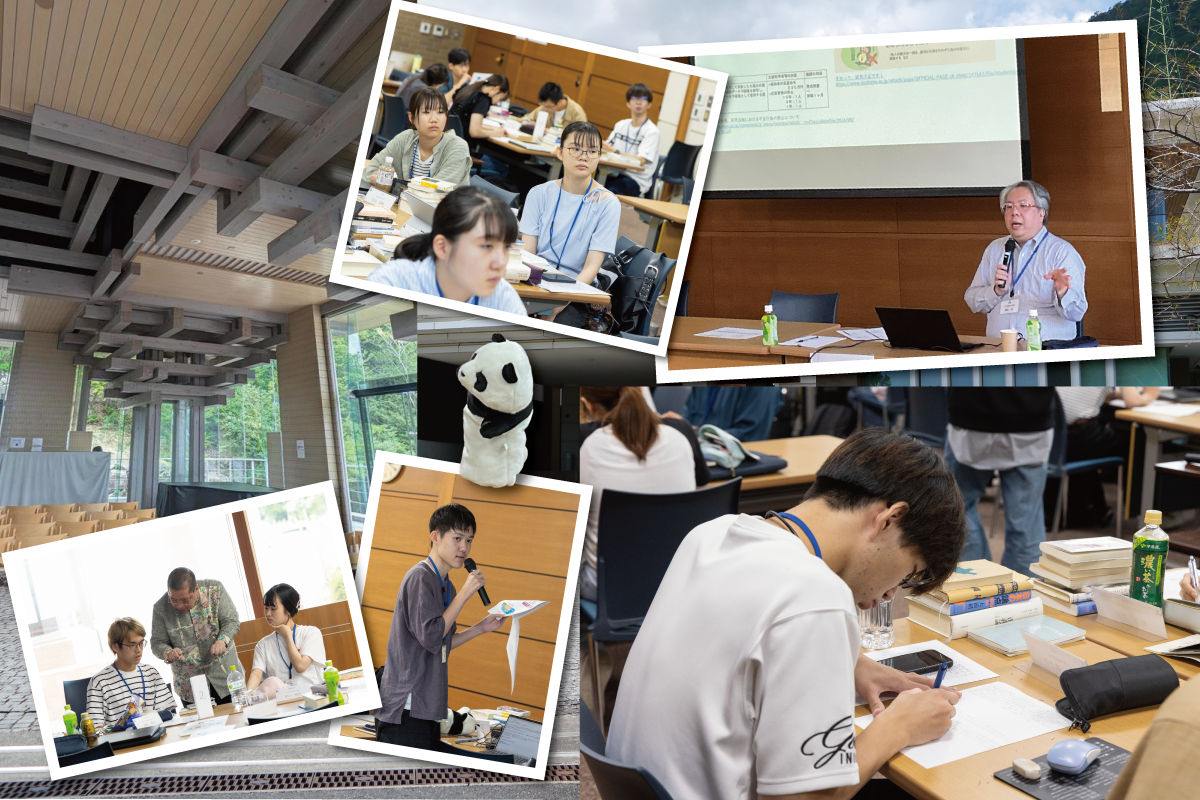

新島塾の合宿「合宿で鍛える知的基礎体力」が9月4日から7日までの4日間、同志社びわこリトリートセンターで行われました。

この合宿には塾生の他、10名の学部1年次生が体験参加学生として参加しました。

今回の合宿は「正義と良心 ―対立・分断する世界の中で―」をテーマとして、国際情勢が大きく変化し、複数の正義により対立・分断された世界を日々目の当たりにする中で、「正義とはなにか」ということを考えます。

合宿1日目は、合宿全体のテーマでもある「正義と良心 対立・分断する世界の中で」というテーマで、新島塾塾長である小原克博学長によるセッションから始まりました。

最初は、ヴォルムス帝国議会(1521年)でのルターの発言などから「良心」について考え、私たちが普段使う「良心」とは意味が異なることを確認しました。

日本語における「良心」は、性善説を唱えた孟子などの儒教思想の影響を受けています。一方で、西洋における「良心」は英語でconscience、ラテン語でconscientia=con(共に)+scire(知る)という意味です。

それでは、誰と共に知るのでしょうか。それは自己と知り、他者と知り、神と共に知るということになります。

正義は多元的であり、競合・衝突するものです。そのような時、良心は正義の硬直化や暴走を防ぐ力、「対立する価値をとりなす力」となる可能性があります。そのためには、良心を深く理解し、実践する必要があります。

これを智徳併行と呼び、新島襄先生が重視した考えでもありました。

1日目の後半は、同志社大学特別顧問(東京担当)、作家、元外交官である佐藤優先生と、元東京地方検察庁特捜部副部長である西村尚芳先生により、「良心が陥る罠 正義が持つ揺らぎ」というテーマでセッションが行われました。2002年、鈴木宗男衆院議員(当時。元北海道・沖縄開発庁長官)を巡る事件に絡み、佐藤優先生は東京地検特捜部に逮捕されました。そこで取り調べを担当した検事が西村尚芳先生です。当時のことを振り返りつつセッションは進みました。

西村先生は田中一弘『「良心」から企業統治を考える』(東洋経済新報社、2014年)をもとに、良心を「善を志向する心」「利他心」と定義づけます。そして良心と関連する内なる規範は「勘」であり、西村先生のこれまでの経験においても「直観」が果たす役割は大きいというお話がありました。人は自利心だけではなく、良心や規範をもとに自己決定をするというのが参考図書の結論といえます。

その後は、実際に起きた事件を取り上げ、良心が敗北・鈍磨・偏狭する様子を学びました。その一つとして、リーマン・ブラザーズから総額371億円にのぼる金をだまし取った詐欺が紹介されました。詐欺集団のみならず、あらゆる関係者の良心が欠けていたことが指摘され、敗北する良心を知る好事例でした。

セッション終了後、塾生たちにはレポート課題が課されました。

課題は、

1. 小原克博学長の講義を聞いて、対立・分断する世界を修復するために、あなたに何ができると考えるかを400字以内で説明せよ。

2.① 西村尚芳先生の講義を聞いて、印象に残った話題を一つ取り上げ400字以内でまとめよ。

2.② ①を取り上げた理由を200字以内で説明せよ。

というものでした。

課題について、時には塾生間で相談したり先生方の助言やアドバイスを得たりしながら、取り組みました。

夜にはラウンジで塾長、佐藤先生と歓談する場がありました。将来や夢、就職活動など思い思いに語り合いました。学部や学年の異なる塾生間で交流を深める様子は合宿の醍醐味のひとつです。この光景は夜遅くまで続きました。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾チューター 角名さん(経済学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|