9月17日(水)から19日(金)の3日間、小山隆教授(社会学部 社会福祉学科)による「読書から始まる知の探究」セッションの活動として、福島県でのフィールドワークを実施しました。

教育班は、不登校支援のあり方について考察することを目的とし、福島県教育センター、棚倉町役場、郡山学院高等専修学校を訪問しました。

教育班

1日目

1日目

福島県教育センターを訪問し、全国的にも先進的な取り組みであるメタバースを活用した不登校支援「roomF」についてお話を伺いました。オンラインを活用した学習支援や児童生徒同士の交流支援の取組みについてご説明いただき、不登校児童生徒一人ひとりの社会的自立に向けた支援のあり方について理解を深めました。

特に印象深かったのは、アバターを用いたコミュニケーションです。オンライン環境ならではの特徴が活かされる中で、児童生徒が安心感を持ちながら成長していく姿をうかがうことができました。

2日目

2日目

午前中は棚倉町役場を訪問し、今年度開室した学びの多様化学校「棚倉中学校分教室」を中心にお話を伺いました。設置の背景や不登校生徒に配慮した工夫、新設教科である「マイキャリア」、今後の課題などについて幅広くご説明いただきました。特に重要な役割を果たしていると感じたのは、「サポート教室」の存在です。

子どもたちが笑顔で安心して過ごせる居場所を提供することを目的としており、「居場所という心理的安全性が確保されてこそ、学力や体力を身に付けることができる」というお話に深く共感しました。また、同世代の仲間と会えることこそが子どもたちの大きな励みとなるというお話も印象的でした。

午後は郡山学院高等専修学校を訪問し、不登校を経験した生徒も登校を継続できるようになる「変身できる学校」づくりについてお話を伺いました。大きな特徴であると感じたのは、一人ひとりに寄り添うサポート体制と、卒業後を見据えた実践的な指導の両方が備わっている点です。

カウンセリングや学び直しによって安心して通学できる環境を整える一方、資格取得や社会性の養成にも注力されていました。生徒が現状や将来と向き合い、前向きに進んでいくことができるような工夫を数多く学びました。

塾生は、今回のフィールドワークで得た学びをもとに、10月18日(土)に行われる成果報告会の準備を進めます。学習に関わってくださった皆様には、温かく真摯にご対応いただきました。

教育に携わる方々に直接お話を伺うことができ、大変貴重な学びとなりました。

改めて、心より感謝申し上げます。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾第6期塾生 池田さん(心理学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|

2025年に開催されたJoint Workshop Thailand-Japan Microwave (TJMW) & Asian Wireless Power Transfer Workshop (AWPT) 2025において理工学研究科電気電子工学専攻の前崎良太さんがTJMW2025 Young Researcher Encouragement Awardを受賞しました。

本研究では、電磁界シミュレーションの代わりにマイクロ波フィルタの周波数特性を高速に計算するモデルとして、ニューラルネットワークを用いた新しい構成の順モデルと、そのための教師データ生成時間の削減手法を提案しました。順モデルは物理シミュレーションのサロゲート(代理)モデルとして近年着目されており、その構築の大幅な時間短縮に寄与する研究です。

発表題目

A new neuro forward

model of microwave filters and its efficient training-data generation approach

発表者

前崎 良太

理工学研究科電気電子工学専攻 博士課程(前期課程)1年次

連名者

大平 昌敬

同志社大学理工学部電子工学科 教授

倉持 塁

埼玉大学大学院理工学研究科 数理電子情報専攻 博士前期課程2年次

馬 哲旺

埼玉大学大学院理工学研究科 教授

出口 博之

同志社大学理工学部電子工学科 教授

| 関連情報 | TJMW2025 Joint Workshop Thailand-Japan Microwave (TJMW) & Asian Wireless Power Transfer Workshop (AWPT) 2025 |

|---|

| お問い合わせ |

理工学部・理工学研究科研究室事務室 TEL:0774-65-6211

|

|---|

福祉班では、震災後の福島における心のケアや福祉支援の現状を学ぶことを目的に、ふくしまこころのケアセンターおよび福島県立医科大学を訪問しました。

福祉班

1日目

1日目

ふくしまこころのケアセンターを訪問し、実際の支援活動の現場を見学しました。センターでは、震災後の心のケアとして実施されているカウンセリングやグループ活動の様子を紹介していただきました。

職員の方々からは、相談者のニーズに応じた個別対応や、地域との協力体制の構築の重要性について具体的な事例を交えて説明していただきました。また、震災当時から現在までの支援の変遷や、今後の課題についてもお話しいただきました。

特に、長期的な心のケアの必要性や、若年層や高齢者への支援方法の多様化が求められている点が印象的でした。見学を通して、支援現場では日々の相談や活動が細やかに記録・評価されており、専門職の責任感と丁寧な対応が支援の質を支えていることを実感しました。

2日目

2日目

福島県立医科大学において、震災後の福島における心理的支援や福祉活動の概要について佐藤先生と竹林先生にインタビューをさせていただきました。インタビューでは、震災直後の避難生活に伴うストレスやトラウマ、また地域ごとの支援体制の違いについて詳しく説明していただきました。特に、震災によって家族やコミュニティを失った方々が抱える心理的影響は長期にわたり、支援の継続性が重要であることを学びました。また、医療機関だけでなく、地域住民やボランティアとの連携が不可欠であることも強調されていました。

さらに震災後の福島において特に子どもや高齢者が抱える心理的課題が深刻であると教えてくださいました。例えば、子どもたちは学校生活や友人関係において震災の影響を受けやすく、心のケアが遅れると学習や社会性の発達にも影響が出る可能性があると説明くださいました。高齢者についても、避難生活のストレスや孤立感が健康面に悪影響を及ぼす場合があり、年齢や生活状況に応じた支援の多様化が必要であることを理解することができました。

今回のフィールドワークを通して、震災による心の被害は目に見えにくい部分も多く、継続的かつ地域に根ざした支援が必要であることを学びました。また、福祉や心理支援は単独の活動では十分でなく、多職種連携や地域コミュニティとの協力が不可欠であることも理解しました。福祉班は、今後福祉や教育の分野で活動する際に、支援を受ける側の立場や地域特性を考慮した取り組みが重要であることを意識していく必要があると感じました。さらに、現場で実際に活動されている職員の方々の熱意や、相談者一人ひとりに寄り添う姿勢に触れ、福祉の現場がいかに人間味と実践力を求められるかを強く印象づけられました。

全体を通して、単に震災支援の知識を得るだけでなく、社会福祉や心理支援の実践において何を優先すべきか、どのような姿勢で取り組むべきかを考える契機となりました。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾第6期塾生 田中さん(政策学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|

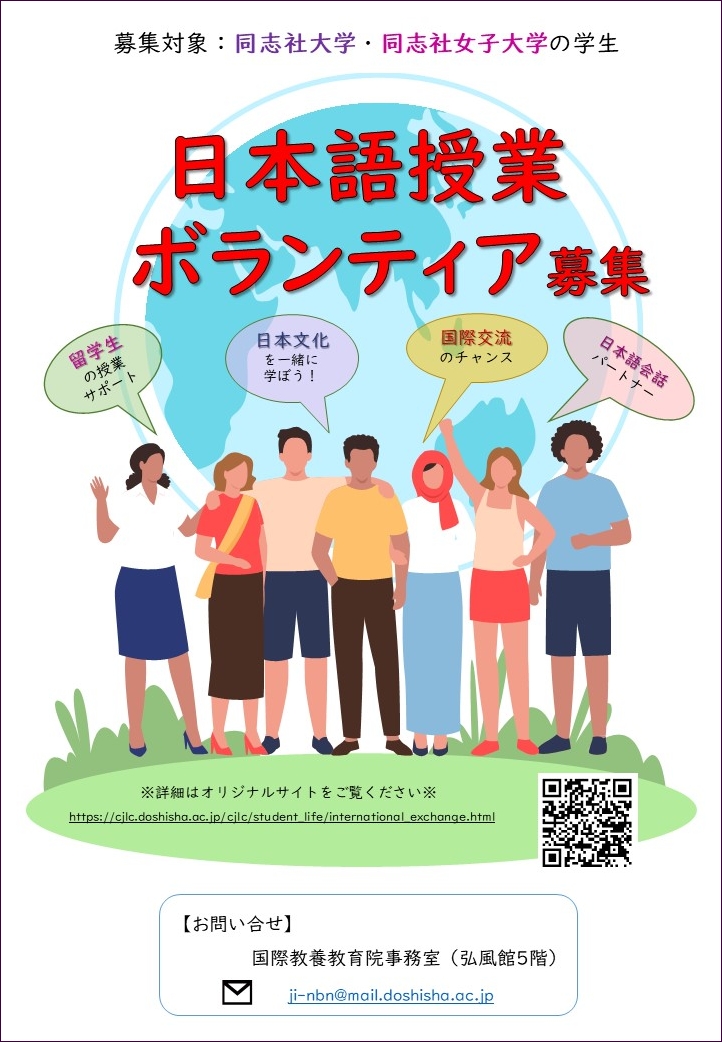

国際教養教育院では、留学生の日本語授業を主に日本語でサポートし、日本語での会話練習やディスカッションをしていただけるボランティアを募集しています。

この機会にぜひ国際交流を深めてください。

内容詳細例:「留学生と楽しく会話や意見交換」「留学生のディベートをジャッジ」「留学生と日本文化に関する簡単なクイズやディスカッション」「留学生の窯元ヴァーチャル見学をサポート」「留学生と関西弁に挑戦したりクイズを考える」「救急車や発熱外来の場面での会話練習」「留学生とフィールドワークやグループワークで課題に取り組む」

現在の募集状況、新規募集や更新情報、募集詳細は以下のページでご確認ください。

「日本語授業ボランティア募集ページ」

(先着順で募集終了になっている場合があります。)

| お問い合わせ |

国際教養教育院事務室 TEL:075-251-3240

|

|---|

開催報告

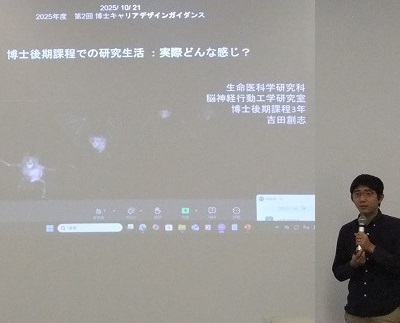

2025年10月21日(火)、2025年度 第2回博士キャリアデザインガイダンスとして、「博士課程の先輩に聞く!~進学・研究・今後の進路選択~」を開催しました。京田辺校地と今出川校地のラーニングコモンズ・プレゼンテーションコートを接続し、オンライン参加者も含む約20名の学部生・大学院生等が参加しました。

本イベントは、過去の博士キャリアデザインガイダンスの参加者から寄せられた「現役の博士後期課程学生の話が聞きたい」という声に応えるため、2025年度より開始したものです。

「博士課程の先輩に聞く!~進学・研究・今後の進路選択~」のタイトル通り、4名の博士後期課程学生を招き、博士後期課程への進学の動機、学生生活の実情(研究、自己研鑽、就職活動など)、進学後の率直な感想などを披歴してもらいました。

吉田 創志 さん

吉田 創志 さん

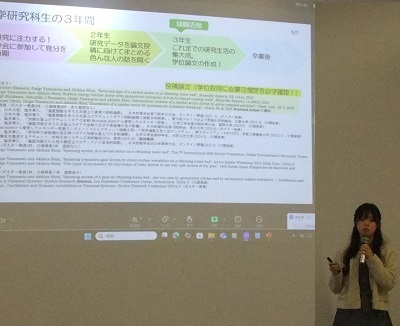

1.吉田 創志 さん (生命医科学研究科 D3)

「博士後期課程での研究生活:実際どんな感じ?」

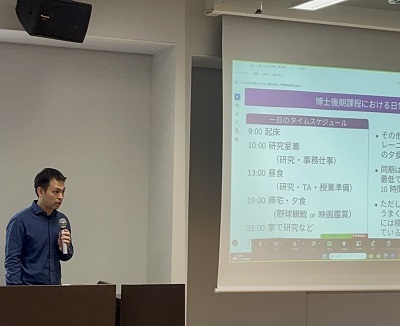

「博士後期課程に進学して想定と違ったこと」の紹介では、理系・実験系の学生の苦労が感じられました。特に理系・実験系の学生にとって、博士後期課程学生をイメージできる有用な情報となったのではないでしょうか。また、1日のタイムスケジュールや3年間の活動スケジュールなどを図解していただき、博士後期課程学生のリアルな日常に触れることができました。最後のメッセージは「早め、早めの行動を」です。このイベントが博士後期課程への進学を考える「早めの」きっかけになることを期待しています。

矢野 律亜 さん

矢野 律亜 さん

2.矢野 律亜 さん (神学研究科 D2)

「『社会人』経験者として考える時間との向き合い方」

学部卒業後、留学から様々な気づきを経て就職へ、そしてコロナ禍・退職、高専非常勤教師などを経て、博士後期課程進学にたどり着いた気持ちの変化を語っていただきました。短時間で語るのが難しい様々な経験、そして「社会人」を経験したからこそ見える博士後期課程のメリット・デメリットは大変参考になる情報でした。まとめの「『人生終了』しない」という言葉は、矢野さんの今後のキャリア開発への意気込みを表す印象的な言葉でした。

髙木 顕心 さん

髙木 顕心 さん

3.髙木 顕心 さん (法学研究科 D2)

「博士課程って実際どうなの?:D2のホンネ」

博士後期課程への進学を考えていなかった髙木さんが、博士後期課程に進学するに至った経緯、一日のタイムスケジュール、就職活動、金銭面での様々な制度利用など、多岐に渡る情報を紹介いただきました。そして、「現在の悩み」から博士後期課程学生のリアルが垣間見えました。いろいろお話いただきましたが、一番のメッセージは、最後の「一緒にアカデミックライフを楽しみましょう!」でしょうか。

畑谷 実玖 さん

畑谷 実玖 さん

4.畑谷 実玖 さん (理工学研究科 D3))

「博士後期課程を通して学び感じたこと」

「わたしの一日」や「理工学研究科生の1年」などの紹介は、理系・実験系の学生にとって、博士後期課程学生をイメージできる有用な情報でした。そして、3年間の活動紹介から、論文執筆や国際・国内学会発表など、着実に研究業績を積み上げている様子を伺うことができました。「自分にできるかな」と少し不安に思った方もいるかもしれませんが、畑谷さんからの最後のメッセージは、「迷ったら進んでみる勇気をもってみてもいいかも?」でした。

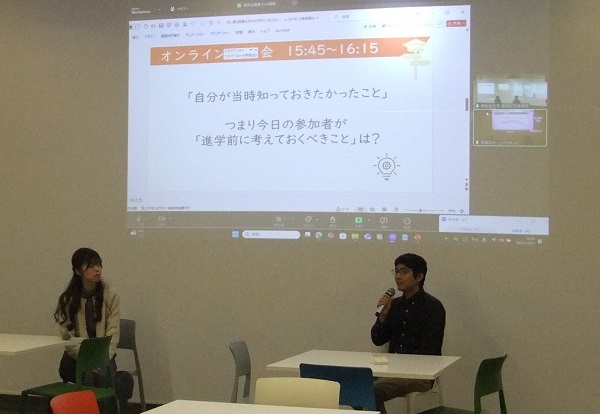

博士後期課程学生の講演の後、京田辺校地と今出川校地のラーニングコモンズ・プレゼンテーションコートを接続し、4名の講演者を囲む「オンライン座談会」を開催しました。

オンライン座談会では、「博士後期課程進学前に考えておくべきこと」、「博士後期課程修了後のキャリアパス計画」などのテーマを取り上げ、博士後期課程学生の実態に迫りました。参加者からの質問「社会人と大学院を両立することは可能か」、「研究のリサーチクエスチョンはどのようにして考えているか」にも、それぞれの想いを語っていただきました。最後は、「博士後期課程への進学を迷っている学部生・博士前期課程学生へのメッセージ」をいただきました。短時間ではありましたが、博士後期課程学生を深く知るきっかけになったのではないでしょうか。

オンライン座談会の後、京田辺校地と今出川校地のそれぞれの校地において、現地参加した学生と講演者が自由に交流できる時間を設けました。

少人数・対面でリラックスして話ができる環境の下、個別具体的な相談が交わされていたのが印象的でした。

今後、「多様なキャリアパスを知る」と題して、2025年度 第3回博士キャリアデザインガイダンスを開催する予定です(2025年12月1日(月)14:40~16:40、オンライン開催)。 同ガイダンスには、博士後期課程を修了し、多様な分野で活躍している研究者を招き、学生時代同じように悩み、迷いながらも、自らの道を選び取ってきた先輩たちの「リアルな声」をお届けする予定です。 是非、ご参加いただきますようお願いいたします。

■■ご案内■■

キャリア形成に関する各種イベントのメール通知を希望される方は、下記フォーム(要認証)よりご登録ください。

博士後期課程の学生だけではなく、博士後期課程への進学を考えている博士前期課程及び学士課程の学生もご登録いただけます。

https://forms.office.com/r/XU421XrE25

※メール通知は大学付与のメールアドレスに送信します。

- ※

-

メール通知の「解除」を希望する方もこちらよりお知らせください。

https://forms.office.com/r/XU421XrE25

- 2025年度 第2回 博士キャリアデザインガイダンス

「博士課程の先輩に聞く!~進学・研究・今後の進路選択~」

-

イベントは終了しております。

ご参加ありがとうございました。

| 開催日時 | 2025年10月21日(火) 15:00~16:30 |

|---|---|

| 開催形態 | 対面会場2か所をオンラインでつないで開催

|

| 講演者 |

吉田 創志 さん (生命医科学研究科 D3) 矢野 律亜 さん (神学研究科 D2) 髙木 顕心 さん (法学研究科 D2) 畑谷 実玖 さん (理工学研究科 D3) |

| 対象者 | 大学院進学や、博士(学位取得)を目指す全ての学生 |

| お問い合わせ |

|---|

創立150周年を迎える同志社大学は、11月9日開催のホームカミングデーにおいて、「卒業生セレモニー」を開催します。

本セレモニーは、2020年3月、新型コロナウイルス感染拡大により卒業式が中止となったことに対して、卒業生が5年越しに「卒業の日」を思い返していただくものです。

当日は、小原克博学長からのメッセージ、2020年3月卒業生代表によるスピーチ、当時の学長からの祝辞などが行われる予定です。

また、セレモニー終了後には2020年3月卒業生を対象とした 「若手校友の集い」を開催します。謝恩会を中止した同窓生たちが再び集い、5年前に立ち返る場とします。

「卒業生セレモニー」

- 日時:2025年11月9日(日)10:40~11:00(予定)

- 会場:同志社大学 今出川校校地 良心館サンクンモール

- プログラム:小原学長からのメッセージ、卒業生代表の思い、当時の学長からのメッセージ

- その他:参加申込 不要

「若手校友の集い」

- 日時:2025年11月9日(日)11:00~12:00(予定)

- 会場:アマーク・ド・パラディ寒梅館

- その他:参加申込 要

その他、詳細についてはこちら をご参照ください。

| 本件に関するお問い合わせ |

同志社大学 校友課

TEL:075-251-3009 |

|---|

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

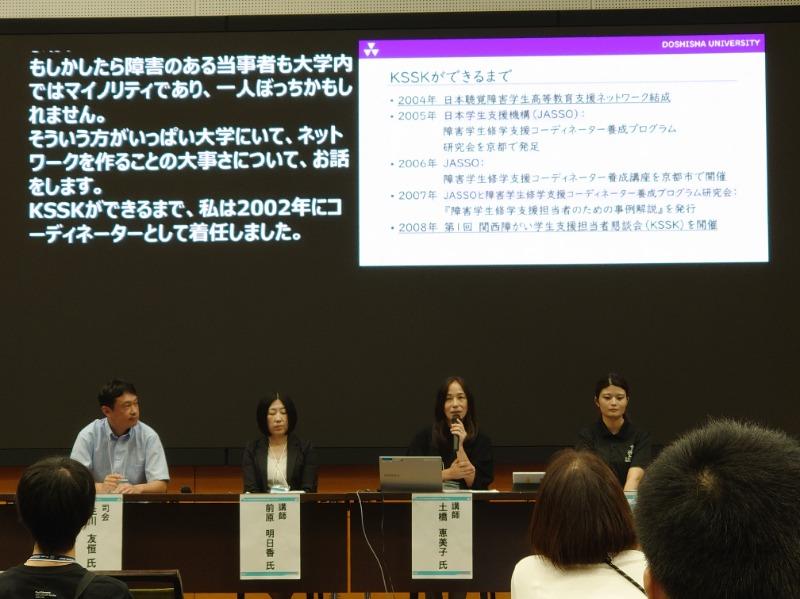

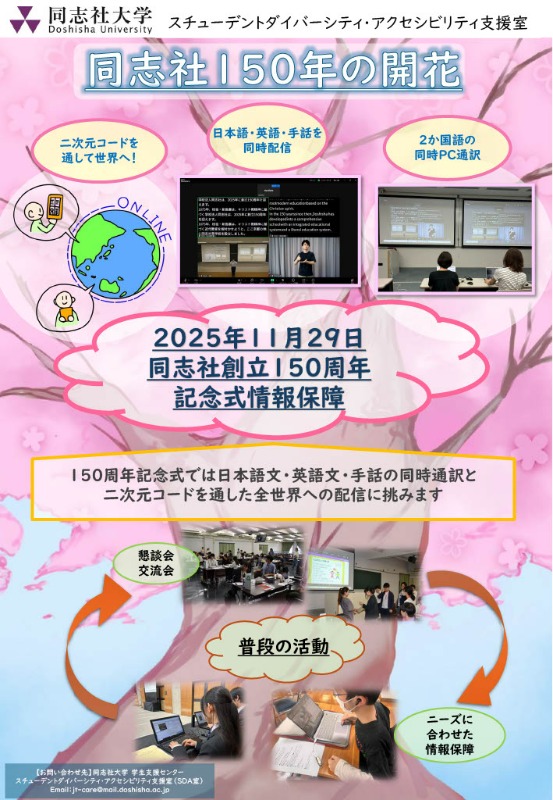

9月27日に国立オリンピック記念青少年総合センターで日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)主催「第21回 日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」が開催され、SDA室のサポートスタッフ・利用学生・職員が参加しました。

「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」では、学生が主体となり同志社150周年記念式典での日本語・英語同時パソコン通訳(情報保障)の取り組みや、サポート活動における事例をポスター形式で発表しました。

発表にあたっては、事前練習の成果を活かし、来場者の方に手話や音声で丁寧に、一生懸命伝える姿が印象的でした。他大学の取り組みや、大学を越えた学生同士の交流の機会もあり、参加学生にとって実り多き時間となりました。

また、セミナー1「ネットワークで支え合う支援―地域のつながりを力に」では、当室コーディネーターが話題提供者として登壇し、障がい学生支援に携わる「実務者目線」を基本理念とした「関西障がい学生支援担当者懇談会(KSSK)」の立ち上げの経緯や取り組みについて講演しました。ここでは、今回シンポジウムに参加したサポートスタッフ・利用学生の声をご紹介します。

橋本 まあや(スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 2年次生)

今回は、今までに無い経験を沢山させていただきました。参加が決まった時は正直こんなに準備が大変とは思っておらず、毎回苦戦しましたが、ミーティングを重ね自分でも調べて、最終的に素敵なポスターとチラシができたように思います。

今回感じたことは、人は十人十色でその中には障がいのある人ない人、そして障がいがある人の間でも様々であるけれども、みんなにそれぞれ生きる上での役割が与えられていることに気づきました。私のように車いすに乗っていても誰かの相談に乗ることはできるし、口話は苦手でも手話を教えることは出来るなど、深い話ですが全員には生きる意味があるのだなと気づくことが出来ました。

沖 祐里(理工学部数理システム学科 2年次生)

学生交流会で聴覚に障がいのある方がこれまで感じてこられた「孤独」を体験し、私自身、日常生活における情報保障が想像以上に不十分である現状を痛感しました。その交流会では音による情報がなく、場合によっては手話のみで情報が伝えられる場面もありました。手話がわからない私にとっては、ほとんど情報が得られない状態でした。参加するまでは、「最終的に必要な情報が伝われば十分」と考え、筆談などでゆっくり情報を共有できればよいと思っていました。しかし実際に体験してみると、情報が遅れて伝わるだけでも強い不安を感じ、会話についていけない孤独を味わいました。その経験から、聴者が得る情報とほぼ同じタイミング・スピードで保障されてこそ、本当の意味での「情報保障」と言えるのではないかと考えが変わりました。このようなことは、聴覚障がいのある方に限らず、さまざまな場面にも当てはまると思います。支援する側が「十分に配慮している」と思っていても、実際にはまだ足りていなかったり、「申し訳なさ」から声を上げづらい人が多くいたりするかもしれません。そうした困りごとを私たちSDA室が汲み取り、共に解決へ向けて行動していきたいと強く感じました。

| お問い合わせ |

スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室(今出川) TEL:075-251-3273(寒梅館)/075-251-3261(明徳館)

スチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室(京田辺) TEL:0774-65-7411

|

|---|

機能分子・生命化学科 北岸 宏亮 教授のインタビュー記事2本が「分析計測ジャーナル」のサイトに掲載されました。

研究者キャリアは家庭と両立できる?博士進学のメリットと柔軟な働き方

「分析計測ジャーナル」は分析装置・計測機器の販売などをおこなう青山商事が運営する、分析・計測機器で課題を解決する全ての人へ向けた情報提供サイトです。

| お問い合わせ |

理工学部・理工学研究科研究室事務室 TEL:0774-65-6211

|

|---|

生命医科学研究科 ティッシュエンジニアリング研究室を修了した松本紗季さん(2019年3月修了)らの研究成果が、日本眼科学会の国際誌「Japanese Journal of Ophthalmology」に掲載されました。

本研究は、角膜内皮の難治性疾患であるフックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)の新たな病態メカニズムを解明したものです。FECDは加齢とともに進行し、視力が低下して失明に至ることもある疾患で、角膜移植が唯一の根本的治療法とされています。

研究チームは、患者さんから提供された角膜組織や疾患モデル細胞を用いて詳細な解析を行いました。その結果、細胞内で「小胞体」と「ミトコンドリア」というふたつの重要な細胞小器官が異常に強く結合していること(MAMsの形成亢進)を世界で初めて発見しました。この異常な結合は、タンパク質の折り畳み不全によって引き起こされる「小胞体ストレス」と深く関係しており、最終的に細胞死や角膜障害に関係する可能性が示されました。

この成果により、これまで不明だった「なぜ角膜内皮細胞が徐々に壊れていくのか」という疑問に対して新しい仮説が提示されました。今後、この知見を活かして「小胞体とミトコンドリアの異常な結合を抑える薬剤」の開発につながる可能性があります。

【松本紗季さんのコメント】

「大学院での研究を通じて、フックス角膜内皮ジストロフィ(FECD)という難治性の角膜疾患において、細胞内で小胞体とミトコンドリアが異常に強く結びついていることを世界で初めて明らかにしました。この異常な結合が、角膜内皮細胞の死に関係している可能性があることが分かりました。今回の成果は、これまで治療法が角膜移植に限られていたFECDに対して、新しい薬による治療法開発の足がかりになると考えています。研究を支えてくださった先生方や共同研究者の皆様、そして貴重な角膜組織を提供してくださった患者さんに心から感謝いたします。」

論文情報

タイトル

Enhanced Mitochondria-Associated Membrane Formation in Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy: A Novel Link Between Endoplasmic Reticulum Stress and Mitochondrial Dysfunction

著者

Saki Matsumoto¹, Saori Kadoya¹, Yuna Horiuchi¹, Hirokazu Okuda¹, Keita Miyadai¹, Yu Shima¹, Robert D. Young², Andrew J. Quantock², Ursula Schlötzer-Schrehardt³, Friedrich Kruse³, Noriko Koizumi¹, Naoki Okumura¹

- 1. 同志社大学

- 2. カーディフ大学(英国)

- 3. エアランゲン=ニュルンベルク大学(ドイツ)

| お問い合わせ |

生命医科学部・生命医科学研究科事務室 TEL:0774-65-6020

|

|---|

| 対象者 |

特別任用助教(有期研究員) 特別任用助手(有期研究員) 特別研究員A(日本学術振興会特別研究員PD等) |

|---|---|

| 募集する提案・ 支援内容 |

国際的な研究プレゼンスの向上、国際共同研究等の国際的な研究活動への発展等を狙いとして、3ヶ月~6か月程度の海外での研究活動計画の提案を募集します。採択された提案に対して、海外渡航費・滞在費等の支援を実施します。 募集にあたり、科研費等の競争的研究費に基づく研究課題を基課題として保有していること等を要件としています。要件を満たしていない場合は審査に付されません。募集要項を確認の上、ご応募願います。 |

| 受付期間 | 2026年1月6日(火)~2月28日(土) |

| 採択予定数 | 3件程度

|

| 公募の詳細・ 申請書様式など |

本学HPの「同志社大学次世代研究者支援パッケージ」のページ「①次世代研究者海外挑戦プログラム」を参照のこと。 |

| お問い合わせ |

研究開発推進機構 研究企画課 Tel: 0774-65-8256 |

|---|

ソーシャルマーケティング(注1)による社会課題解決に挑む同志社大学商学部の瓜生原(うりゅうはら)葉子研究室(注2)では、健康・医療と環境をテーマに学際的な社会実装研究を行っています。このたび、健康・医療と環境における資源の大切さに気づき、身近な行動から持続可能な社会づくりを考える体験型イベント『超ECO祭2025』(入場無料)を開催いたします。

本イベントは、昨年に好評を受けた京都での第2回目の開催であり、今年は25の産官学民が共創。出展数も19に拡大しました。さらに、同志社大学と京都大学の若手研究者で超エコを目指す意義を討論する「若手パネルディスカッション」や、同志社大学の学生と京都市・南区役所が連携したウォーキング促進企画など、学問と地域実践をつなぐ新たな試みも展開します。

「Social Goodへの超エコ活動を京都から」を合言葉に、学生・親子・社会人など、どの世代でも楽しみながら多様なエコ活動を体験・学べるプログラムを用意しています。健康・医療・環境を結びつけた“京都発の新しいエコ文化”を創出する挑戦として、ぜひご取材ください。

日時

2025年11月1日(土)~2日(日) 10:00~17:00

場所

イオンモールKYOTO (京都市南区西九条鳥居口町1番地)

内容

健康・医療と環境のエコに関する体験型情報提供

同志社からの出展内容は以下のとおりです。いずれも、身近な行動を起こすきっかけを提供しています。

My Style BOUSAI -自分だけの防災BAGを作ろう-

一人暮らしの大学生でも無理なく続けられる「防災備蓄」の工夫を紹介。楽しく防災バッグの中身を考え、自分に合った防災対策を見つけるきっかけを提供します。

いのちのリレー ~“もしも”に備えてあなたに「できる」を一つでも~

突然、目の前で人が倒れたらあなたはどうしますか?やり方が分からない、怖い、自信がない。そう思うのは当たり前です。一次救命処置を楽しく学べるカードゲームや、AED設置場所をめぐるスタンプラリーで“救える力”を体験的に育てます。

FISH PROTEIN for a Better Future

普段、お魚食べてますか? 魚に含まれる豊富なたんぱく質と栄養価を紹介し、一人暮らしでも楽に、おいしく魚を取り入れる方法を提案します。

理想の朝を知り実現しよう!

忙しい朝、ほんの少しの時間を自分に使うだけで、もっと素敵な一日を過ごすことができます。「自分に合った朝活」を見つけ、心身を整えるきっかけを提供します。

感謝のバラプロジェクト ~日々の感謝を言葉に~

ストレス対処には「感謝から」。感謝の言葉を描いた折り紙でピンクのバラ(花言葉は「感謝」と「愛情」)を作り、来場者全員でウォールアートを完成させます。感謝の花を咲かせましょう。

私の未来処方箋 ~高校生医療のエコ活動宣言~

高校生が考えた「身近な医療のエコ活動」成果を展示し、若い世代から“医療の未来”を考えるきっかけを届けます。

ウォーキング・スタンプラリー

2日間、楽しみながら健康づくりを実践!たくさんのブースを回ってスタンプを集めて歩くことで、日常に「動く」習慣を取り入れることができます。

若手パネルディスカッション

超ECOをテーマに、領域や立場を越えて語り合う越境セッション。次世代の研究者が社会の未来を展望します。

学生ステージ

本学アカペラサークルOne voicesによるしっとりとした時間を提供します。

医療のエコ活動とは

医療のエコ活動とは、限りある医療資源を大切にし、”国民一人ひとりが医療に優しい活動”を行うことです。社会保障関係費・医療費が増加する超高齢社会の日本において、将来にわたり安定した医療サービスが提供され、「人生100年時代」を幸福で健康的に生きられる社会の実現を目標に研究活動をしています。

注1)対象となる人の声(行動できない理由、行動したくなる動機など)を調査し、行動科学理論を用い、各人の考えや行動パターンに合った施策を提供することで、自発的な行動変容を実現する体系的な方法。

注2)ソーシャルマーケティングに基づく行動変容の実践を通じて社会貢献を行い、学術性と社会性の両立を行う独創的な研究室。公式サイトをご参照ください。

本イベントは、同志社大学ソーシャルマーケティング研究センターの取り組みの一環として実施されます。行動科学に基づくソーシャルマーケティングの手法を用い、人々が自発的に「より良い社会づくりの行動」を選択できる環境づくりを目指しています。京都市、京都大学、企業、地域住民など多様なステークホルダーとの共創を通じて、持続可能な社会を現場からデザインしていくことを目的としています。

| 本件に関するお問い合わせ |

同志社大学 商学部 教授 瓜生原 葉子(うりゅうはら ようこ) TEL:075-251-3704 |

|---|

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課 TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

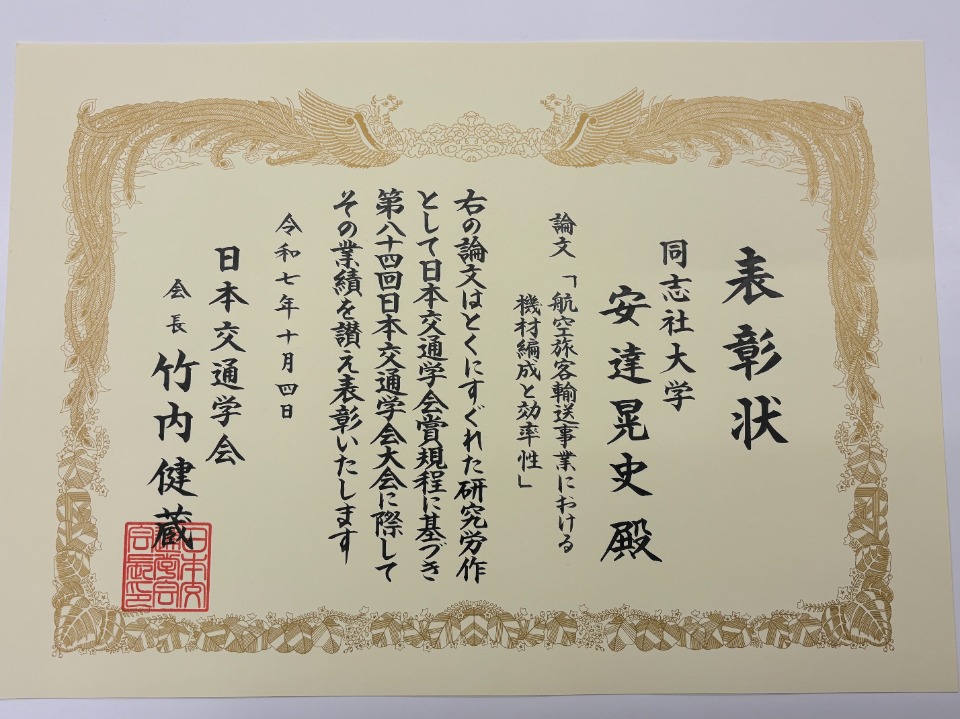

政策学部 安達晃史准教授の共著論文「航空旅客輸送事業における機材編成と効率性」(『交通学研究』第68号掲載, 森山真稔氏との共著)が日本交通学会賞(論文の部)を受賞しました。

2025年10月に開催された日本交通学会2025年度第84回研究報告会(於 専修大学)の授賞式にて表彰状と副賞が授与されました。

学会名

日本交通学会

受賞名

受賞名

日本交通学会賞(論文の部)

論文名・著者

論文名・著者

「航空旅客輸送事業における機材編成と効率性」『交通学研究』第68号 pp.105-112.

森山真稔(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社),安達晃史(同志社大学政策学部)

(※)日本交通学会は1941年(昭和16年)設立の東亜交通学会を前身とし、80年以上の伝統を有する学会です。

| お問い合わせ |

政策学部事務室 TEL:075-251-3107

|

|---|

関西四大学(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)では、健康で充実したキャンパスライフを学生に保障するとともに、安心・安全な社会を実現することが大学の責務と考え、2009年3月7日に薬物乱用防止に関する共同声明を発表しました。

その具体策として、四大学は共同のアクションプランを企画し、「委員会の設置・開催」、「教育・調査活動」、「広報活動」の3つを柱として、各大学で様々な取り組みを実施して参りました。「関西四大学薬物乱用防止連絡会」の設置・開催をはじめ、学生参加のキャンペーンを行い、さらに講演会も開催しました。こうした活動の一環として、毎年、四大学共同で新入生を対象として「薬物に関する意識調査」を実施し、昨今の学生が薬物についてどのような考えを持っているかなどについてアンケート調査を行い、その結果をとりまとめています。

このたびの報告書は、四大学の2025年度新入生27,895名を対象に2025年4月~5月の期間に実施した「薬物に関する意識調査」の集計結果です。今年度は24,023名(回答率86.1%の回答を収集いたしました。この調査結果から学生の薬物に対する意識と態度を明らかにし、更なる薬物乱用防止策の企画立案に繋げるだけでなく、他の教育機関や行政機関の諸活動に寄与し、社会に対して警鐘を鳴らすことができるのではないかと考えています。

また、今年度も学生と共に取り組む啓発活動として、「啓発ポスター」を作成いたしました 。 立命館大学の文化系公認団体「美術研究部」が学生目線で内容やデザインを考案・ 制作し、関西四大学の本部のある京都府・大阪府・兵庫県の行政機関からも後援を頂き、各大学内や行政機関等とも連携した広報を展開しています。

今後も関西四大学は、この結果を基に薬物乱用防止策を企画・立案し、引き続き薬物に関する教育・啓発活動を展開していく所存です。

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

2025年9月17日(水)~19日(金)に小山隆教授(社会学部 社会福祉学科)による「読書から始まる知の探求」の福島県におけるフィールドワークが行なわれ、エネルギー班は郡山市役所、新協地水株式会社を訪問し、福島イノベーションツアーに参加しました。

エネルギー班

1日目

1日目

福島県郡山市を訪れ、郡山市役所と、新協地水株式会社を訪問しました。

郡山市役所では環境政策課と産業雇用政策課の方にご対応いただき、環境政策課の方から郡山市次世代エネルギーパーク ※の概要や現状、今後の展望に関するお話を、産業雇用政策課の方からこおりやまCO2見える化チャレンジに関するお話を伺いました。

職員の方からは市の取り組みについての動画を見せていただきながら詳しい解説をいただき、エネルギーパークに認定された施設の中には冨久山クリーンセンターのような小学生がタッチパネル等を用いてエネルギーについての理解を深められるような体験型施設があることや、猪苗代湖の落差を利用した水力発電、布引風力発電所のように地の利を活かす発電が行なわれていることなど、取り組みに関する理解をより深められました。

こおりやまCO2見える化チャレンジに関しては中小企業に向けた脱炭素経営支援の取り組みに関する展望を伺うことが出来ました。

その後、同じく郡山市内に位置する新協地水株式会社を訪問し、社員の方から同社の取り組みや展望等のお話を伺いました。同社は地質や地盤調査を主に取り扱われている会社であり、東北地方で初めてZEBを達成されました。ZEBは省エネルギーと創エネルギーを組み合わせることによって消費エネルギーを正味でゼロにする建物を意味しています。

同社は地中熱(省エネ)と地熱(創エネ)を組み合わせることでZEBを達成されましたが、このように地中熱を用いてZEBを達成された会社が同社だけであるというお話が非常に印象深かったです。また同社が再生可能エネルギーを利用する方針へと転換した契機として東日本大震災があり、震災を機に社会の持続について考える機会に直面したことが影響しているというお話をされており、震災の社会に対する多大な影響について改めて実感しました。その後に社員の方に案内をしていただきながら施設見学を行ないました。

見学を通じて屋内施設における断熱効果のある木材の使用や複層ガラスの使用など社内における省エネの工夫や屋外の省エネ、創エネ技術について間近で見て学ぶことが出来ました。

※郡山市次世代エネルギーパーク・・・郡山市全体を一つのエネルギーパークに見立て、市内施設との連携を通じて市民の理解を得ながら次世代エネルギーの導入を促進しようという計画のこと。郡山市では太陽光発電・水力発電・地中熱発電・バイオマス発電等を合わせて10箇所の施設が登録されている。

2日目

2日目

地方創生班と合同で福島交通の運営されている福島イノベツーリズムに参加しました。

本ツアーではまず、大熊町ふるさと再興メガソーラーを見学しました。この施設ではソーラーパネルを用いた太陽光発電を行なっており、当日は福島発電株式会社の方に解説をいただきました。職員の方からは運用状況や震災との関係、課題等のお話があり、特に課題としては盗難が挙げられ、盗まれることによって保険代が高くなるという懸念があると仰っていました。震災との関係について、当施設の置かれている大熊町は震災の影響によって人口が流出し、現在でも帰還する人口が少ないとのお話があり、震災による市民・自治体への影響について考えさせられました。運用状況については費用対効果の観点で見ると当初は黒字であったものの現在は赤字であり、売電のために赤字経営が続いているという現状があり、当施設が置かれている現状に関するお話が強く印象に残りました。

その後、東京電力廃炉資料館に訪問し、職員の方に施設内を案内していただきながら学習をしました。当館では原発事故が起こった経緯やその影響についての映像や資料を通じて、原発事故に対しての東京電力の姿勢や今後の方針を感じ取ることが出来ました。例えば館内資料には事故が発生した背後要因についての客観的で緻密な分析が見られ、各所にも被害を踏まえた反省と教訓が見受けられました。これらから福島第一原子力発電事故が未然に防げた事故であり、もう二度と起こしてはならないという意識のもとで東京電力による改革が徹底して行なわれているという点を学び取ることが出来ました。

塾生は今回のフィールドワークでの学びを元に、10月18日(土)に行なわれる成果報告会に向けて準備を行ないます。今回の学習に際して質問にお答え頂いた皆様、施設等の案内をしていただいた皆様には大変真摯で温かい対応をいただき、実りある学習をすることが出来ました。改めて心より感謝申し上げます。

次に、福島ロボットテストフィールドを訪問しました。福島イノベーション・コースト構想に基づき整備されたこの施設は、陸・海・空のフィールドロボットの研究開発、実証試験、性能評価を行うことができる世界に類を見ない一大研究開発拠点です。施設到着後、まず当施設の取り組みに関するPR動画を視聴し、設立の経緯や現在進行中のプロジェクトについて概要を把握しました。その後、研究棟の屋上に上がり、広大な敷地に配置された各エリアを実際に目で確認しながら、担当者の方から詳しい解説を伺いました。ドローンの飛行試験エリア、災害対応ロボットの訓練施設、水中ロボットの実証試験用プールなど、用途別に整備された施設群を一望でき、その規模の大きさに圧倒されました。さらに、研究棟内では企業や大学の研究者が実際に活動されている研究室を見学させていただき、最先端の技術開発の現場を肌で感じることができました。震災によって人が住めなくなった地域を大規模な実験場として有効活用されており、復興の一助となっていることを強く感じました。

続いて訪れたのは、楢葉遠隔技術開発センター(NARREC:ナレック)です。こちらはJAEA(日本原子力研究開発機構)の施設で、福島第一原子力発電所の廃炉推進のための遠隔操作機器の開発実証施設です。まず、施設の会議室でNARRECが現在行っている取り組みに関する説明を受けました。原発事故によって生じた燃料デブリを、高線量のため人が立ち入れない環境下でロボットを用いて取り出すという、世界でも前例のない挑戦についての詳しい説明でした。

続いて、最も印象に残ったのがVR体験でした。レーザー測距装置で実際に取得した福島第一原子力発電所2号機の内部構造データを基に再現されたVR空間に入り、原子炉建屋内部を疑似的に探索しました。配管が複雑に入り組み、瓦礫が散乱する様子を360度見渡すことができ、ロボットを遠隔操作する作業員の方々がどれほど困難な環境で作業されているかを体感することができました。その後の実験場見学では、実際の原子炉建屋を模した試験施設内で、学生や企業の技術者が協力して廃炉用ロボットの動作試験を行っている様子を間近で拝見しました。階段の昇降や狭い隙間の通過など、実際の現場を想定した様々な課題に挑戦する姿が印象的でした。

2025年4月には既に2回目の燃料デブリの取り出しに成功しており、現在他組織に分析を依頼しているそうです。推定800トンあるうちのわずか数グラムに過ぎませんが、その数グラムを分析し、デブリの性質を解明することが、今後の本格的なデブリ取り出しへの大きな一歩となるとおっしゃっていたのが印象的でした。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾第6期塾生 川本さん(文学部)

新島塾第6期塾生 西浦さん(商学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|

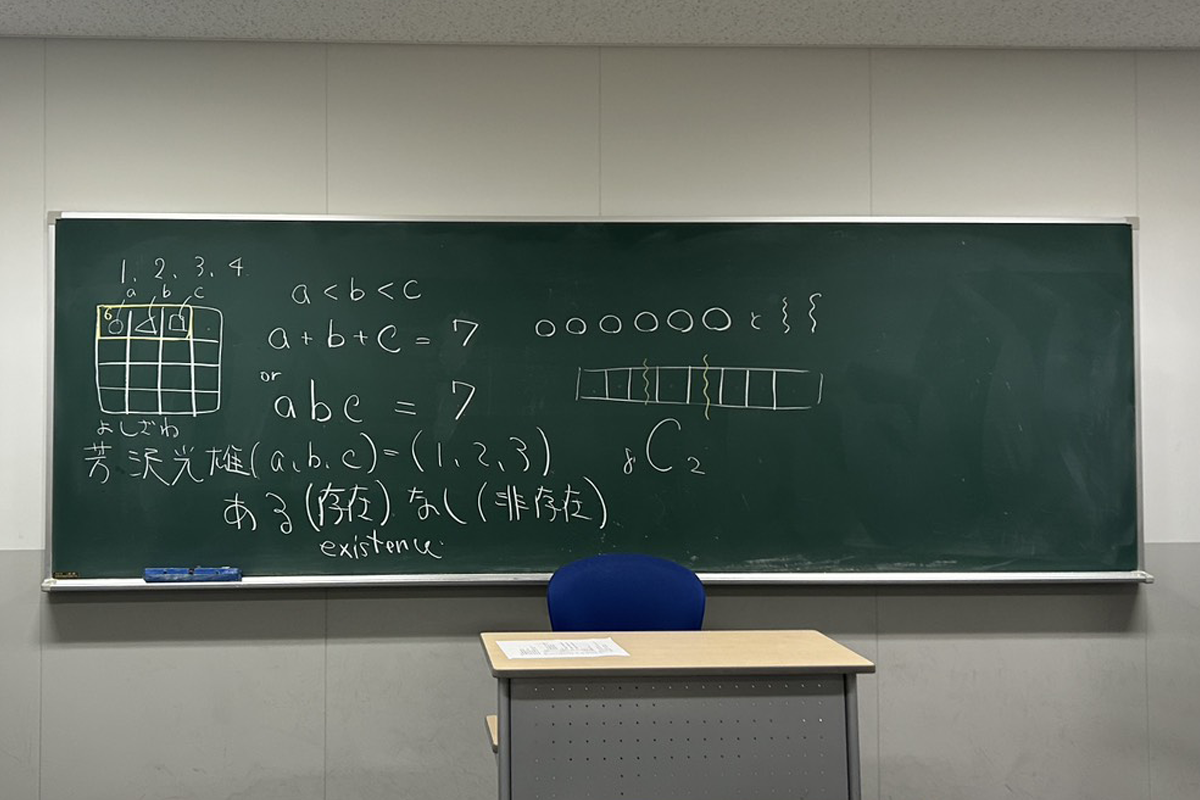

10月3日(金)6・7講時に多久和英樹教授(理工学部 機械システム工学科)による「読書から始まる知の探究」第1回が行われました。

初回講義のため、多久和教授より本セッションの目的や流れについての説明がありました。

本セッションは7期生だけでなく6期生も数人参加しています。また、数学セッションではありますが、参加者の学部は多種多様で数学に関する理解度も著しい差異があります。そのため、まず“ 数学を学ぶ意味 ”について説明を受けました。

感覚として物理学を身につけることや、理系的思考による共通言語の獲得の重要性について、日常的な事例をもとに学びました。理系は論理の積み上げが明確であるために、その能力を身につけて、論理的思考をもって情報を処理できるようになることが望ましいとのことでした。

特に文系学部に所属する学生は、普段の授業などで理系的な考え方に触れる機会は少ないと言えます。文系・理系の垣根を越えた学びの場となりそうです。

2025年度「合宿で鍛える知的基礎体力」の様子

2025年度「合宿で鍛える知的基礎体力」の様子

複雑で難解なイメージのあるアインシュタインの理論を理解出来ることに期待が膨らみました。

次回までに以下2点の宿題が課されました。

芳沢光雄先生に関して調べてくること

YouTube ReHacQ にて、野村先生による 【成田悠輔が絶賛】6歳でもわかる!?

天才物理学者のガチ授業【野村泰紀】 を見てくること

理系に対して苦手意識のある参加者でも、過剰負担にならずに理解が深められるようなセッションでした。この機会を通して、各々が理系的思考を習得出来るように努めていきます。

次回のセッションは10月17日(金)6・7講時に行われます。

(事務局・高等研究教育院事務室)

今回のトピックスは、以下の塾生が作成しました。

新島塾7期生 大橋さん(社会学部)

新島塾7期生 鹿野さん(商学部)

| 関連情報 |

VISION2025 新島塾特設サイト 新島塾の詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| お問い合わせ |

高等研究教育院事務室 TEL:075-251-3259

|

|---|