| 対象者 |

特別任用助教(有期研究員) 特別任用助手(有期研究員) 特別研究員A(日本学術振興会特別研究員PD等) |

|---|---|

| 募集する提案・ 支援内容 |

国際的な研究プレゼンスの向上、国際共同研究等の国際的な研究活動への発展等を狙いとして、3ヶ月~6か月程度の海外での研究活動計画の提案を募集します。採択された提案に対して、海外渡航費・滞在費等の支援を実施します。 募集にあたり、科研費等の競争的研究費に基づく研究課題を基課題として保有していること等を要件としています。要件を満たしていない場合は審査に付されません。募集要項を確認の上、ご応募願います。 |

| 受付期間 | 2026年1月6日(火)~2月28日(土) |

| 採択予定数 | 3件程度

|

| 公募の詳細・ 申請書様式など |

本学HPの「同志社大学次世代研究者支援パッケージ」のページ「①次世代研究者海外挑戦プログラム」を参照のこと。 |

| お問い合わせ |

研究開発推進機構 研究企画課 Tel: 0774-65-8256 |

|---|

ソーシャルマーケティング(注1)による社会課題解決に挑む同志社大学商学部の瓜生原(うりゅうはら)葉子研究室(注2)では、健康・医療と環境をテーマに学際的な社会実装研究を行っています。このたび、健康・医療と環境における資源の大切さに気づき、身近な行動から持続可能な社会づくりを考える体験型イベント『超ECO祭2025』(入場無料)を開催いたします。

本イベントは、昨年に好評を受けた京都での第2回目の開催であり、今年は25の産官学民が共創。出展数も19に拡大しました。さらに、同志社大学と京都大学の若手研究者で超エコを目指す意義を討論する「若手パネルディスカッション」や、同志社大学の学生と京都市・南区役所が連携したウォーキング促進企画など、学問と地域実践をつなぐ新たな試みも展開します。

「Social Goodへの超エコ活動を京都から」を合言葉に、学生・親子・社会人など、どの世代でも楽しみながら多様なエコ活動を体験・学べるプログラムを用意しています。健康・医療・環境を結びつけた“京都発の新しいエコ文化”を創出する挑戦として、ぜひご取材ください。

日時

2025年11月1日(土)~2日(日) 10:00~17:00

場所

イオンモールKYOTO (京都市南区西九条鳥居口町1番地)

内容

健康・医療と環境のエコに関する体験型情報提供

同志社からの出展内容は以下のとおりです。いずれも、身近な行動を起こすきっかけを提供しています。

My Style BOUSAI -自分だけの防災BAGを作ろう-

一人暮らしの大学生でも無理なく続けられる「防災備蓄」の工夫を紹介。楽しく防災バッグの中身を考え、自分に合った防災対策を見つけるきっかけを提供します。

いのちのリレー ~“もしも”に備えてあなたに「できる」を一つでも~

突然、目の前で人が倒れたらあなたはどうしますか?やり方が分からない、怖い、自信がない。そう思うのは当たり前です。一次救命処置を楽しく学べるカードゲームや、AED設置場所をめぐるスタンプラリーで“救える力”を体験的に育てます。

FISH PROTEIN for a Better Future

普段、お魚食べてますか? 魚に含まれる豊富なたんぱく質と栄養価を紹介し、一人暮らしでも楽に、おいしく魚を取り入れる方法を提案します。

理想の朝を知り実現しよう!

忙しい朝、ほんの少しの時間を自分に使うだけで、もっと素敵な一日を過ごすことができます。「自分に合った朝活」を見つけ、心身を整えるきっかけを提供します。

感謝のバラプロジェクト ~日々の感謝を言葉に~

ストレス対処には「感謝から」。感謝の言葉を描いた折り紙でピンクのバラ(花言葉は「感謝」と「愛情」)を作り、来場者全員でウォールアートを完成させます。感謝の花を咲かせましょう。

私の未来処方箋 ~高校生医療のエコ活動宣言~

高校生が考えた「身近な医療のエコ活動」成果を展示し、若い世代から“医療の未来”を考えるきっかけを届けます。

ウォーキング・スタンプラリー

2日間、楽しみながら健康づくりを実践!たくさんのブースを回ってスタンプを集めて歩くことで、日常に「動く」習慣を取り入れることができます。

若手パネルディスカッション

超ECOをテーマに、領域や立場を越えて語り合う越境セッション。次世代の研究者が社会の未来を展望します。

学生ステージ

本学アカペラサークルOne voicesによるしっとりとした時間を提供します。

医療のエコ活動とは

医療のエコ活動とは、限りある医療資源を大切にし、”国民一人ひとりが医療に優しい活動”を行うことです。社会保障関係費・医療費が増加する超高齢社会の日本において、将来にわたり安定した医療サービスが提供され、「人生100年時代」を幸福で健康的に生きられる社会の実現を目標に研究活動をしています。

注1)対象となる人の声(行動できない理由、行動したくなる動機など)を調査し、行動科学理論を用い、各人の考えや行動パターンに合った施策を提供することで、自発的な行動変容を実現する体系的な方法。

注2)ソーシャルマーケティングに基づく行動変容の実践を通じて社会貢献を行い、学術性と社会性の両立を行う独創的な研究室。公式サイトをご参照ください。

本イベントは、同志社大学ソーシャルマーケティング研究センターの取り組みの一環として実施されます。行動科学に基づくソーシャルマーケティングの手法を用い、人々が自発的に「より良い社会づくりの行動」を選択できる環境づくりを目指しています。京都市、京都大学、企業、地域住民など多様なステークホルダーとの共創を通じて、持続可能な社会を現場からデザインしていくことを目的としています。

| 本件に関するお問い合わせ |

同志社大学 商学部 教授 瓜生原 葉子(うりゅうはら ようこ) TEL:075-251-3704 |

|---|

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課 TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

研究のポイント

- 自然を破壊する人を罰する神や精霊への信仰は、世界中に存在する。

- そのような信仰によって、環境破壊が食い止められる条件を数学的に導いた。

- 宗教的伝統も環境保全に貢献する可能性が考えられる。

概要

同志社大学文化情報学部 柴﨑祥太 助教は、横浜国立大学大学院 中䑓亮介 講師、北陸先端科学技術大学院大学 中分遥 准教授、北海道武蔵女子大学 舘石和香葉 助教、國學院大學 藤井修平 助教と共同で、宗教的な畏れが自然を破壊するような行動を抑制し、環境保全に貢献する条件を数理モデルの解析から導きました。本研究は、数理生物学、生態学、宗教学、心理学など知見を融合させた学際的な研究成果であり、宗教や民間伝承といった文化的な要素も、環境保全活動に寄与する可能性を示唆します。

背景

私たち人間の活動は自然環境を破壊しており、多くの生物が絶滅の危機に瀕しています。人と自然との持続可能な社会を作り上げるには、私たちの行動や価値観を変えていく必要があります。宗教的伝統は私たちの行動や価値観に大きな影響を与えるものです。日本や世界の各地には、自然を破壊する人を罰する神様や精霊といった超自然的な存在(超自然的な罰)への信仰や伝承が存在しています。人々がそのような信仰を持っていれば、自然の過剰利用をやめて持続可能な社会が作られる可能性が考えられますが、どのような場合にそのような信仰は広まり、人々は持続可能な社会を作り上げることができるのでしょうか。

研究成果

この研究では、進化ゲーム理論と呼ばれる数学的な手法を用いて、どのような場合に環境破壊に対する超自然的な罰への信仰が人々の間に広まり、人々が自然資源を過剰利用するのをやめるのかを調べました。その結果、二つの条件が満たされる必要があるとわかりました。まず、自然資源の過剰利用を抑止する程度に超自然的な罰は恐ろしく感じられる必要があります。一方、二つ目の条件は超自然的な罰は恐ろしすぎてもいけないというものでした。なぜなら、超自然的な罰が恐ろしすぎると、人々はそのような信仰を受け入れにくく、信仰が広まらないためです。言い換えると、恐怖心を抱かせるような信仰であっても、人々の間には広まりやすい性質を持っている必要があると言えます。

先行研究の知見から、現実の宗教は数理モデルから得られた二つの条件を満たす可能性が十分にあります。まず、これまでの信仰や伝承に関する文献を調べてみると、超自然的な罰は自然を破壊した人々の死という形で生じると信じられていることが多いため、これらを信仰している人には十分な恐怖心を抱かせると考えられます。また、心理学の研究によれば、宗教的観念は人間にとって覚えやすいという特徴を持っているため、恐怖心を抱かせるような超自然的な罰への信仰も人間社会では広まりやすいと考えられます。

これらの結果から、持続可能な社会を実現するには、制度の制定や技術発展だけでなく、信仰や宗教による人間の行動や価値観の変容にも目を向ける必要があると示唆されます。

本研究成果は“Fear of supernatural punishment can harmonize human societies with nature: an evolutionary game-theoretic approach”の題目にて国際学術誌 Springer Nature出版のHumanities and Social Sciences Communications誌に2025年10月15日付(UK時間)で公表されています(オープンアクセス)。

論文情報

- 掲載誌 : Humanities and Social Sciences Communications

- 論文タイトル : Fear of supernatural punishment can harmonize human societies with nature: an evolutionary game-theoretic approach

- 著者 : Shota Shibasaki, Yo Nakawake, Wakaba Tateishi, Shuhei Fujii, and Ryosuke Nakadai

- DOI : 10.1057/s41599-025-05734-7

研究者プロフィール

柴﨑 祥太(シバサキ ショウタ)Shota SHIBASAKI

同志社大学 文化情報学部 助教

研究分野:数理生物学/文化進化/生態学

中分 遥(ナカワケ ヨウ)Yo NAKAWAKE

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 准教授

研究分野:文化情報学/実験心理学/社会心理学

舘石 和香葉(タテイシ ワカバ)Wakaba TATEISHI

北海道武蔵女子大学 経営学部 助教

研究分野:社会心理学

藤井 修平(フジイ シュウヘイ)Shuhei FUJII

國學院大學 研究開発推進機構 助教

研究分野:宗教学

中䑓 亮介(ナカダイ リョウスケ)Ryosuke NAKADAI

横浜国立大学大学院 環境情報研究院 自然環境と情報部門 講師

総合地球環境学研究所 客員准教授

研究分野:生物多様性科学/生態学

本研究に関するお問い合わせ

柴﨑 祥太 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 文化進化研究室

TEL:0774-65-7685

E-mail:sshibasa@mail.doshisha.ac.jp

中䑓 亮介 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 自然環境と情報部門 社会生態情報研究室

TEL:045-339-4497

E-mail:nakadai-ryosuke-pt@ynu.ac.jp

本件については、EurekAlert! および Organization for Research Initiatives & Development Doshisha University(同志社大学 研究・産官学連携 英語版サイト) でも掲載しております。

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

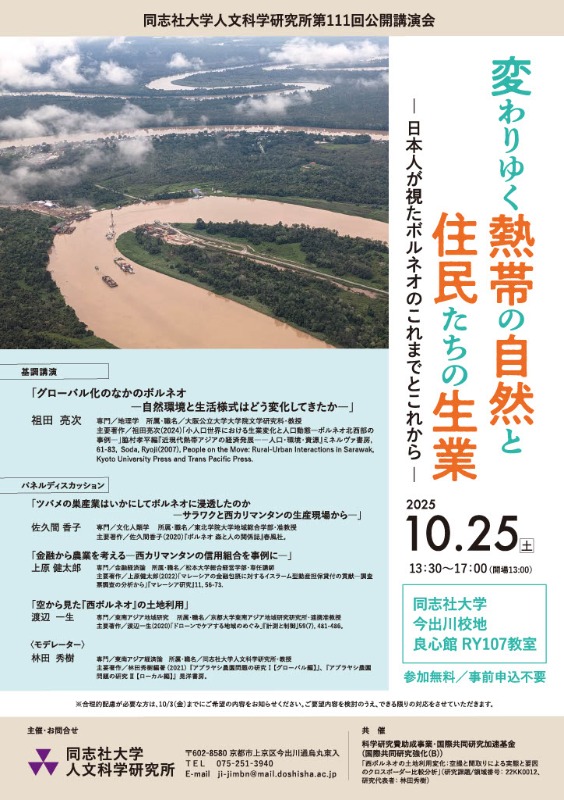

同志社大学人文科学研究所は、以下の内容で公開講演会を開催いたします。

【講演会の趣旨】

大陸以外の島のなかで世界第3位の面積を誇り赤道直下に位置するボルネオ島(カリマンタン島)は、世界で最も豊かな生態系をもつ島の1つであるといわれる。同島では、インドネシアとマレーシアが地続きで国境を接しているが、両国の独立以降の数十年間、それぞれの側の政治経済・住民の生活は独自の歩みをたどってきた。ただ、双方に共通しているのは、木材伐採のために、あるいはパーム油原料基盤のアブラヤシ農園を開発するために、豊かな熱帯林がこの間失われてきたということである。特に1990年代からの20数年間はアブラヤシ農園が急拡大しアブラヤシの生産が増大してきたが、2010年代半ば以降両国からのパーム油輸出が停滞する傾向にあり、ボルネオ島の各地でもそうした世界的な需要制約への対応が求められている。

今回の講演会では、以上のような状況にあるボルネオ島の西寄りの2州、マレーシア・サラワク州、インドネシア西カリマンタン州に焦点を当て、これまで両州の住民たちが、コメ作やアブラヤシ栽培を含む生業の選択をどのような視点に立って行ってきたかについて現地調査に基づいて報告し、将来どのような変化が展望できるかについて聴衆の皆さんとともに考えたい。当日の講演や議論では、昨今のコメ問題に代表されるように国内農業に様々な問題を抱える日本人の視点から、ボルネオの住民の多様な農業・生業がどのように映るかに焦点を当てる。

日時

2025年10月25日(土)13:30~17:00

会場

同志社大学 今出川校キャンパス 良心館 RY107教室

基調講演

祖田 亮次 大阪公立大学大学院 文学研究科 教授

「グローバル化のなかのボルネオ―自然環境と生活様式はどう変化してきたか―」

パネルディスカッション

佐久間 香子 東北学院大学 地域総合学部 准教授

「ツバメの巣産業はいかにしてボルネオに浸透したのか―サラワクと西カリマンタンの生産現場から―」

上原 健太郎 松本大学 総合経営学部 専任講師

「金融から農業を考える―西カリマンタンの信用組合を事例に―」

渡辺 一生 京都大学 東南アジア地域研究研究所 連携准教授

「空から見た『西ボルネオ』の土地利用」

モデレーター 林田 秀樹 同志社大学 人文科学研究所 教授

その他

参加申込不要、参加費無料

主催

同志社大学 人文科学研究所

共催

科学研究費助成事業・国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化(B))

「西ボルネオの土地利用変化:空撮と聞取りによる実態と要因のクロスボーダー比較分析」

(研究課題/領域番号: 22KK0012、 研究代表者: 林田 秀樹)

| 本件に関するお問い合わせ |

同志社大学 人文科学研究所事務室 TEL:075-251-3940 |

|---|

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課 TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

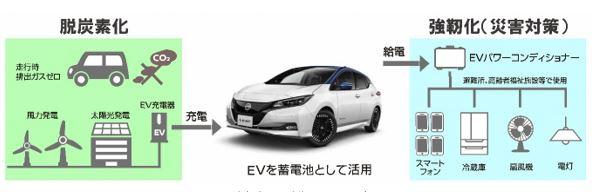

京都府京田辺市と学校法人同志社 同志社大学、日産自動車株式会社、京都日産自動車株式会社の4者は3日、脱炭素社会の実現と災害対応に関し電気自動車(EV)を活用する「脱炭素化及び強靭化に関する連携協定」を締結しました。

協定締結の背景

京田辺市は、2023年3月に策定した地球温暖化対策実行計画に基づき、運輸部門の温室効果ガス削減に取り組んでおり、重点施策として電動車両の導入を進めています。2030年までに温室効果ガスを50%削減するよう、市だけでなく、市民、事業者・団体と共に取り組んでいます。また、災害対策においては、給電車両として活用するため、公用車の電動化を進めるとともに、V2X(Vehicle to Everything)の普及にも取り組んでまいります。

同志社大学は、2024年7月に京田辺市、日産自動車と持続可能なまちづくりに向けEVを活用したゼロカーボンシティ実現とモビリティサービスの推進に向けた産官学連携協定を締結し、前者においては、大学のカーボンリサイクル技術と日産自動車のVIG(Vehicle Interface Gateway)技術を連携させたカーボンニュートラル技術の共同研究と京田辺キャンパスのカーボンニュートラル化の共同検討を進めています。

日産自動車は、国内の販売会社と共に脱炭素化や強靭化(災害対策)を実現することで社会の変革を促す日本電動化アクション「ブルー・スイッチ」を推進しています。また、EVの普及を通じたゼロ・エミッション社会の構築やSDGsの達成、地域社会の発展に貢献するため、全国の自治体・企業と連携しています。このほど、脱炭素化の促進と強靱化を目指す京田辺市と、ゼロカーボンを推進する同志社大学が日産の「ブルー・スイッチ」に賛同し、本協定を締結する運びとなりました。

取り組み内容

EV、V2Xの普及促進、利活用に関すること

- 京田辺市、同志社大学は、温室効果ガス削減対策として公用車の電動化を促進するとともに、EVの「走る蓄電池」としての活用を通じて、市民の環境・防災意識向上を目指す。

- 京田辺市はV2Xの普及促進に努める。

災害におけるEVの活用に関すること

- 京田辺市で災害を起因とする停電が発生した際、京都日産自動車の販売店舗に配備しているEVを無償貸与し、避難所等の非常用電源として活用する。

大学のレジリエンス強化

- 長期停電が発生した際でも継続的な大学運営を図るため、EVを活用したエネルギーマネジメントシステムの構築を目指す。

京田辺市、同志社大学、日産自動車、京都日産自動車は本協定に基づき、EVを積極的に活用し、脱炭素社会の実現や防災対策等の取り組みにより持続可能なまちづくりに向け連携していきます。

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

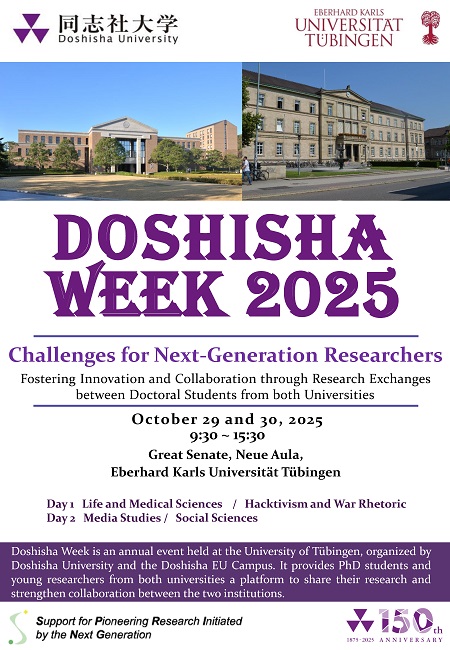

Doshisha Week 2025 次世代研究者の挑戦!

同志社大学とテュービンゲン大学の博士後期課程学生の研究交流を通じたさらなるイノベーションと共同をめざして

2025年10月29日、30日の両日、ドイツ・テュービンゲン大学のGreat Senate, Neue AulaにてDoshisha Week2025のイベントを開催いたします。

‘Doshisha Week’とは、同志社大学およびテュービンゲン大学における同志社EUキャンパスが主催し、テュービンゲン大学と協力して定期的に開催される両大学の交流イベントです。

2025年度は同志社大学大学院博士後期課程次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(SPRING)より下記の6名の博士学生(赤字)が参加し、テュービンゲン大学の博士学生とお互いの研究を発表し、研究者を交えて研究交流を行います。

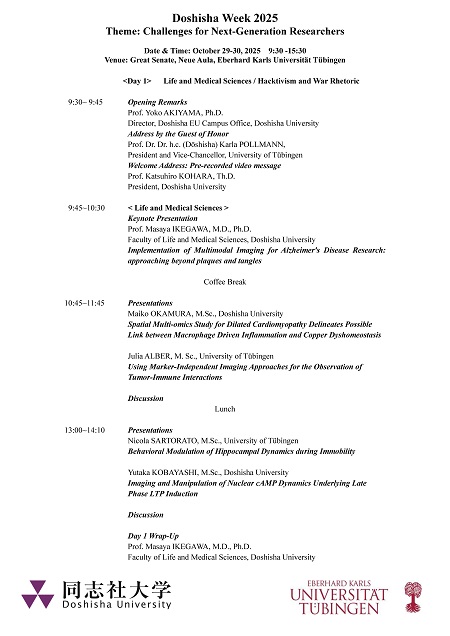

主なプログラム

10月29日(水)9:30~15:30(CEST)

<keynote presentation>

Prof. Masaya IKEGAWA, M.D., Ph.D. 池川 雅哉教授(生命医科学研究科)

Implementation of Multimodal Imaging for Alzheimer's Disease Research:

Approaching beyond Plaques and Tangles

<PhD Student Presentations>

Maiko OKAMURA 岡邑 舞子(生命医科学研究科 D1)

Spatial Multi-omics Study for Dilated Cardiomyopathy Delineates Possible Link

between Macrophage Driven Inflammation and Copper Dyshomeostasis

Julia ALBER(Tübingen/ NMI Natural and Medical Sciences Institute)

Using marker-independent imaging approaches for the observation of tumor-immune interactions

<PhD Student Presentations>

Nicola SARTORATO(Tübingen/ Institute of Neurobiology)

Behavioral Modulation of Hippocampal Dynamics during Immobility

Yutaka KOBAYASHI 小林 裕(生命医科学研究科 D2)

Imaging and Manipulation of Nuclear cAMP Dynamics Underlying Late Phase LTP Induction

<PhD Student Presentations>

Maksym YAROSHENKO マキシム ヤロシェンコ(グローバル・スタディーズ研究科 D3)

Hacktivism as a Tool to Conduct Cyber and Information Operations

<Discussion>

Dr. Dmytro YAGUNOV (Tübingen)

Dr. Tetjana MIDJANA (Tübingen)

10月30日(木)9:30~15:30(CEST)

<keynote presentation>

Prof. Dr. Susanne MARSCHALL (Tübingen/Institute of Media Studies)

Moving Pictures – Touching Sounds

Past, Present and Future of Film and Cinema

<PhD Student Presentations>

Junji ADACHI 足立 潤治(文化情報学研究科 D1)

Quantitative Analysis on Objectivity of Personal Color Classification

Susanne SCHULTE (Tübingen/Institute of Media Studies)

The Oceanic Other in Animated Aquatic Eco-Cinema (AAEC):

A Feminist and Decolonial Analysis

<PhD Student Presentations>

Jan-Felix KLUMPP (Tübingen / English Studies)

Reproduction of Rhyme and Metre in LLM-Generated Translations of Poetry

Wenjing GUO 郭 文静(社会学研究科 D3)

Problems and Dilemmas of Introducing AI Translation in the Translation

Industry: Case Studies of Translation Companies in 2024

<PhD Student Presentations>

Nehal KHAN ネハル カーン(グローバル・スタディーズ研究科 D3)

Populism and Islamization, in Post-Colonial Pakistan: Struggle for National Identity

Ronja HERRSCHNER (Tübingen/ Institute for Political Science)

Justifications of Backsliding

| お問い合わせ |

|---|

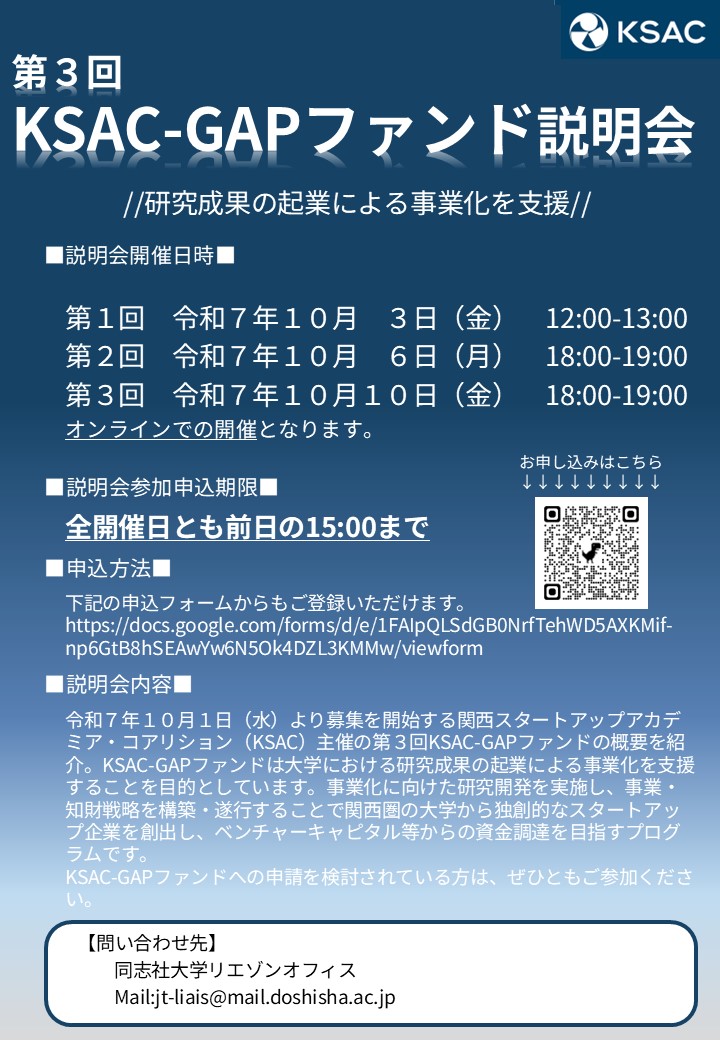

このたび、JST大学発新産業創出基金事業 スタートアップ創出プログラム「KSAC-GAPファンド」(第3回)の募集を開始しますのでご案内いたします。

また、事前説明会を実施しますので、応募をご検討されている方は是非ご参加ください。

事前説明会実施概要

- 第3回 KSAC-GAPファンド説明会

-

■説明会開催日時

第1回:2025年10月 3日(金)12:00~13:00

第2回:2025年10月 6日(月)18:00~19:00

第3回:2025年10月10日(金)18:00~19:00

■参加方法

オンライン開催のみ

お申し込み後、zoomリンクをお送りします。

■説明会参加申込期限

参加希望日前日の15時までにお申し込みください。

■説明会申込方法

こちらのフォームよりお申込みください。

※下記には概要のみ記載しております。

応募の際は、必ず公募要領など詳細を事前にご確認ください。

趣旨・目的

本プログラムでは、KSACの主幹機関およびSU創出共同機関である大学の研究成果の起業による事業化を支援します。研究成果と事業化の間のギャップを埋めるため、事業化に向けて達成すべきマイルストン(研究開発および事業化に向けて節目となる中間目標)を設定し、ビジネスモデルのブラッシュアップ、試作品製作、仮説検証のためのデータ(実験結果、計算結果)等の整備を進めるための資金(GAPファンド)をはじめ、採択された研究開発課題に対しては、研究代表者が所属する大学の起業支援人材が伴走型の支援を提供します。

関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)

KSACは、関西圏の大学や、産業界、金融機関、自治体等70以上の機関が参画し、地域や組織を超えて連携しながら人材・研究課題・資金の好循環をつくり、関西圏における起業家の裾野拡大や大学発スタートアップ(以下、「大学等発SU」という)の連続的創出により、世界に伍するスタートアップ・エコシステムの構築を目指すプラットフォームです。 なお、本プログラムの公募は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する大学発新産業創出基金事業を委託されたKSACが募集を行うものであり、全4回の公募を予定しています。

募集するプログラムの概要

本プログラムでは、ステップごとに下記(1)~(5)の募集を行います。

- 【ステップ1】応用研究

- KSAC-GAP IV(Idea Verification)

- KSAC-GAP PSF(Problem Solution Fit)

- KSAC-GAP OD(Overseas Deployment)

- KSAC-GAP BCB(Back-Casted Business)

- KSAC-GAP PMF(Product Market Fit)

【ステップ2】概念実証・スタートアップ組成

- ※

-

複数プログラムの併願申請はできません。

- ※

-

学生が研究代表者となる場合は、ステップ1 の「KSAC-GAP IV」のみ申請可能です。

申請者

【ステップ1】研究代表者

【ステップ2】研究代表者+事業化推進機関

- ※

-

ステップ2に申請予定で、事業化推進機関が見つからない場合は、下記「申請書類提出先・問い合わせ先」にご相談ください。

募集期間

2025年10月1日(水)~2025年10月31日(金) 正午(締切厳守)

助成金額(上限)

- 【ステップ1】

- KSAC-GAP IV 500万円

- KSAC-GAP PSF 1000万円

- KSAC-GAP OD 1000万円

- KSAC-GAP BCB 1000万円

- KSAC-GAP PMF 6000万円(初年度3000万円)

【ステップ2】

助成期間

- 【ステップ1】

-

最長1年間(2026年4月1日~2027年3月31日を予定)

- 【ステップ2】

-

最長2年間(2026年4月1日~2028年3月31日を予定)

採択予定件数

- 【ステップ1】

- KSAC-GAP IV 15件

- KSAC-GAP PSF 10件

- KSAC-GAP OD 10件

- KSAC-GAP BCB 5件

- KSAC-GAP PMF 15件

【ステップ2】

- ※

-

採択予定件数は、他大学も含めたKSACプラットフォームとしての件数です。

(ご参考)2024年春募集「KSAC-GAPファンド」の本学の実績

申請:3件、採択:1件

2024年秋募集「KSAC-GAPファンド」の本学の実績

申請:3件、採択0件

申請方法

公募要領等をご確認のうえ、期日までに電子メールにて必要書類をお送り頂きますよう、よろしくお願いいたします。

申請書様式

- 様式1

-

研究開発課題の概要(Word)

- 様式2

- 課題予算案(Excel)

- (様式3

- 面接審査資料(PowerPoint))※1

【ステップ1】学生案件のみ

- -

-

確認書(Word)※2(Word)

【ステップ2】のみ

- 様式4

-

事業化推進機関および事業化推進者の概要(Word)

- 様式5

-

事業化推進機関の財務状況(Excel)

- -

-

事業化推進機関の決算報告書または有価証券報告書(いずれも3期分)(PDF)

- -

-

(国税)納税証明書

- ※

-

様式についての詳細は公募要領や様式の記載例をご確認ください。

- ※1

-

様式3「面接審査資料」は一次審査(書面審査)を通過した研究代表者のみ別途提出をお願いいたします。(書面審査後に通知します。)

- ※2

-

学生が研究代表者となる申請の場合、学生及び指導教員が双方署名の上、「学生と所属機関の間で、研究成果として生じる知的財産権の取り扱いについて取り決め、合意したこと」を確認できる確認書の提出が必要となります。

申請書類提出先・問い合わせ先

〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷1-3

同志社大学リエゾンオフィス

TEL:0774-65-6223

E-Mail:jt-liais@mail.doshisha.ac.jp

担当:飛野

起業支援コーディネーター:古川

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

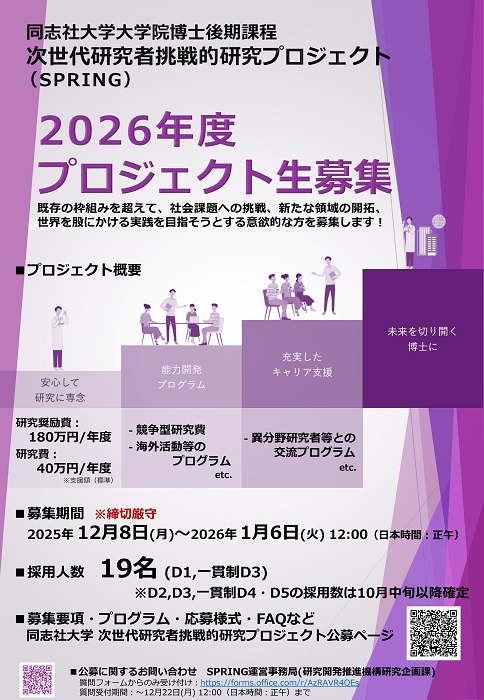

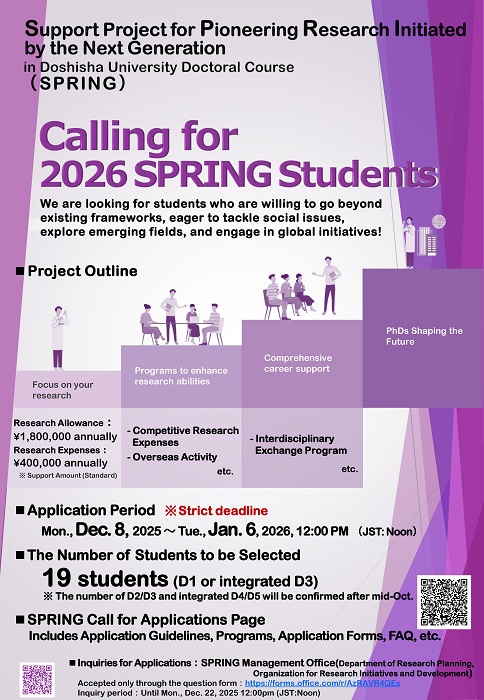

既存の枠組みを超えて、社会課題への挑戦、新たな領域の開拓、世界を股にかける実践を目指そうとする意欲的な方を募集します !

応募を希望する方は、下記「次世代研究者挑戦的研究プログラム公募ページ」リンク先に掲載の募集要項・プログラム・応募様式・FAQ等ご参照いただき、必ず募集期間内に手続きを実施してください。

| 募集期間 | 2025年 12月8日(月) ~ 2026年 1月6日(火) 12:00 (日本時間:正午) 【締切厳守】 |

|---|---|

| 採用人数 | 19名 (D1,一貫制D3) ※D2,D3,一貫制D4・D5の採用数は10月中旬以降確定 |

| お問い合わせ |

|

|---|

同志社大学商学部関智宏ゼミ(中小企業論)では、地域の中小企業(家)の魅力を対外的に発信することをテーマに、国内外の中小企業(家)と連携した調査活動をおこなっています。このたび、ご縁から、兵庫県佐用町の地域資源を活用したクラフトビールの企画をおこない、2025年9月21日(日)13時から佐用町関係者もお招きしたお披露目会を開催することになりました。

この大学生発のクラフトビールプロジェクトは、若者により親しんでもらうための企画開発が必要ということから、姫路に拠点をおくブルワリーのEgret Brewery(代表:池内正雄、醸造家:入山航)と大阪市東梅田に拠点をおくビアパブのクラフト酒場フジイロック(代表:藤井貴之)とが、関ゼミの学生と連携した取組です。2024年秋から入山氏や藤井氏に来学いただきながらクラフトビールを学習し、2025年3月26~28日の佐用町役場の全面的協力のもと、佐用町での地域資源発掘のための調査合宿を経て、クラフトビールの企画を関ゼミ学生22名が3つのチームに分かれ、企画の内容をとりまとめ、2025年5月22日に入山氏と藤井氏の前でプレゼンし、両氏の審査を経て、1つの企画を提案するに至りました。

今回、お披露目させていただくのは「宙ノ実(そらのみのり)」というフルーツエールです。佐用町産の苺と栗を使い、「苺の甘酸っぱさと栗のまろやかさが織りなす、淡いピンクの贅沢」をテーマとしたクラフトビールとなっています。魅力あるパッケージデザインもゼミ学生が考案しました。9月21日のお披露目会以後、販売開始となります。

お披露目会について

日時

2025年9月21日(日)13:00~14:30

会場

Egret Brewery

〒670-0986 兵庫県姫路市苫編396

TEL:079-241-6786

プログラム(予定)

13:00 開会のあいさつ 同志社大学商学部教授 関智宏

13:10 企画・開発したクラフトビールのコンセプトについて 学生

13:25 企画・開発したクラフトビールの醸造について 入山氏

13:40 試飲会

14:15 感想 佐用町関係者から

14:25 クロージング 同志社大学商学部教授 関智宏

その他

醸造は500リットル、350ミリリットル缶で500本+ケグを販売

1缶700円(税抜)、種別:発泡酒、スタイル:フルーツエール

本件に関するお問い合わせ

同志社大学 商学部 教授 関 智宏

E-mail:toseki@mail.doshisha.ac.jp

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

学校法人同志社 同志社一貫教育探究センターは、地域や企業と連携し次世代を担う科学者を育成する新たな取り組みとして、「同志社ジュニア・クリエイティブ科学アカデミー ~創造の丘から世界へ~」を開校いたします。

本アカデミーは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する「2025年度 次世代科学技術チャレンジプログラム」に採択された事業です。「独創的な科学者のタマゴを育成する」ことを目的としており、京都・けいはんな地域の特性を生かしながら、先端科学と伝統技術の学びの場を提供します。

アカデミーの特徴

- 学びのキーワード

「ささえる」「彩る」「動かす」「伝える」「測る」 先端科学と最新の伝統技術を学び、社会を支える科学を知り、自ら研究にチャレンジすることで 「社会に役立つ尖った研究者」となる児童、生徒を育成します。 - 対象

小学生・中学生 地域とのつながりを重視し、連携企業と開催場所である京田辺校地に通学可能な小・中学生を対象とします。 - 異年齢・異分野の協働

受講生は異なる学年のメンバーと班を組み、大学生・大学院生メンターの指導のもと、実験や研究に取り組みます。

単なる知識の習得にとどまらず、様々な視点から考える力や自己の適性を考える機会を提供します。 - 産学連携によるプログラム

公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構をはじめ、岡文織物株式会社、株式会社呉竹、塩見団扇株式会社、 株式会社島津製作所、ダイキン工業株式会社、株式会社椿本チエイン、日新電機株式会社、株式会社堀場製作所、 株式会社村田製作所など、多様な企業・団体と連携し、講義や実験を実施します。

受講生募集について

9月26日(金)を締切とし、以下の要領で募集を開始しております。

- 募集対象:小学校5年生〜中学校2年生(性別不問)

- 募集人員:40名(男女同数をめざす、申込者多数の際は申込フォームに申請された内容で選考を行います。)

- 募集対象地域:同志社大学京田辺キャンパスや関連企業に来訪可能な地域に居住または 対象地域内小中学校に通学する者

その他、募集に際しての詳細は 同志社一貫教育探求センターHP に掲載しております。

全体説明会開催について

本アカデミーの開校に先立ち、下記の要領で「Kick Off(全体説明会)」を開催いたします。講演等を交え、アカデミーの理念や活動内容をご理解いただく機会として実施いたしますので、当日はぜひ取材にお越しください

- 日時:2025年10月11日(土) 14:00~16:00 (受付 13:30~)

- 会場:同志社大学 京田辺キャンパス同志社ローム記念館劇場空間

- プログラム:

挨拶 同志社一貫教育探求センター 所長 大久保 雅史

講演(調整中) 「プログラムのめざすもの」 同志社大学理工学部 教授 松川 真美

参加者への説明 同志社一貫教育探究センター 反田 任

全体質問、キャンパスツアー

期待される成果

本アカデミーでは、子どもたちが「社会に役立つ尖った研究者」として成長するための基盤を作ります。

地域の伝統技術と最先端の科学を同時に体験することで、未来を切り拓く人物の育成につなげます。

本研究に関するお問い合わせ

学校法人同志社 同志社一貫教育探求センター(法人事務室内)

TEL:075-251-3012

E-mail:academy@mail.doshisha.ac.jp

| 関連情報 |

同志社一貫教育探求センターHP 本アカデミーの詳細はこちらからご覧ください。 |

|---|

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

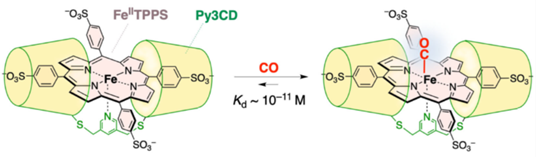

大阪医科薬科大学医学部法医学教室の森一也助教らの研究グループは、同志社大学理工学部 北岸宏亮教授らが開発した人工ヘモグロビン化合物「hemoCD*1」を世界で初めて死後のヒト脳組織に適用し、一酸化炭素中毒(CO)*2による死亡例における脳内CO濃度の測定を行いました。この成果は、死因究明へ貢献するばかりではなく、COの毒性メカニズム・後遺症発症メカニズムの解明に貢献することが期待されます。

研究のポイント

- ヒト組織における新しいCO濃度測定方法を確立

- hemoCDを使用すると死後のヒト脳組織のCO濃度が測定可能

- COを吸引したヒトから特定の部位ではなく脳全域で高いCO濃度を確認

- CO毒性メカニズムや後遺症発症メカニズムの解明に期待

研究の概要

本研究では、化学的に合成された人工ヘモグロビン化合物である「hemoCD(図1)」を用いたCO検出法を、世界で初めて死後のヒト脳組織に適用しました。

図1 deoxy-hemoCD1とCO-hemoCD1の構造

図1 deoxy-hemoCD1とCO-hemoCD1の構造

deoxy-hemoCD1およびCO-hemoCD1複合体の構造を示す。

hemoCD1は、5,10,15,20-テトラキス(4-スルホナトフェニル)

ポルフィナト鉄(Ⅱ)(FeⅡTPPS)とピリジンリンカーを有する

ペル-O-メチル-β-シクロデキストリン二量体(Py3CD)から

構成される。

その結果、この方法はヒト脳組織においてもCO濃度を正確に測定できることが分かりました。続いて、COを吸引して死亡した7例(CO吸引グループ)と、COを吸引していない5例(吸引していないグループ)を対象に測定を行いました。

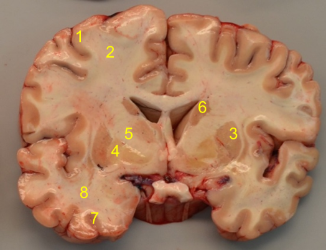

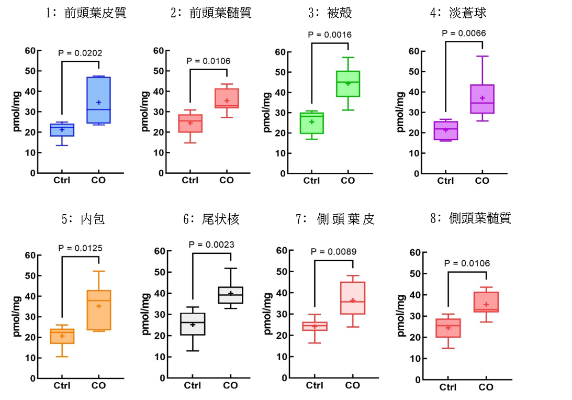

これまで、CO中毒患者のMRI等の画像診断結果では、脳の特定部位に異常な信号を認められることが報告されています。そこで、それらの部位を詳しく見る目的で、異常な信号が見られた部位を含む8つの部位(図2)に脳を分け、それぞれの部位のCO濃度を測定しました。

図2 測定した脳の部位

図2 測定した脳の部位

1: 前頭葉皮質

2: 前頭葉髄質

3: 被殻

4: 淡蒼球

5: 内包

6: 尾状核

7: 側頭葉皮質

8: 側頭葉髄質

その結果、それぞれのCO濃度は、CO吸引グループでは約30〜50 pmol/mg・吸引していないグループでは約20〜30 pmol/mgとなり、CO吸引グループが高い濃度を示しました。しかし、異常な信号が見られた部位のCO濃度が高いということではなく、脳全般的に高い濃度を示していました。さらに、脳の各部位においてCO濃度には上限があり、吸引・吸引していないグループで認められたCO濃度の差(10〜20 pmol/mg)が致死量の目安となる可能性も示されました(図3)。

この研究によって、hemoCDを用いた方法はCO中毒の死因判定、中毒程度の判定に用いることができるだけではなく、COの毒性メカニズムや後遺症発症のメカニズムの解明につながることが期待されます。

研究の背景

CO中毒は、日本において薬毒物中毒の原因として最も多く、毎年数千人が命を落としています。実際に、京都アニメーション放火事件や大阪・北新地ビル放火事件でも、多数の犠牲者の方の死因がCO中毒であったと報道されています。COは酸素運搬を阻害し、全身に影響を及ぼしますが、特に酸素を必要とする脳は深刻な障害を受けやすく、急性中毒後には意識障害や後遺症が生じることがあります。しかし、そのメカニズムについては、未だ不明なままとなっています。

これまで法医学現場や臨床現場において、血液中のCOヘモグロビン(CO-Hb)飽和度*3が死因判定や中毒の程度を評価する主要な指標として使われてきました。しかし、この方法は酸素を運搬する能力に関する程度を示すものであり、必ずしも症状や予後に一致せず、死因判定や障害の程度を正確に評価することが困難になっています。近年の研究により、COは単にHbと結合して酸素の運搬を阻害するだけでなく、細胞レベルでの直接的な毒性を有することが明らかになってきました。そのため、CO-Hb飽和度の測定だけではこれらの毒性を十分に評価することはできないため、組織内におけるCO濃度の直接測定が必要となります。

近年、同志社大学で開発された人工ヘモグロビン化合物「hemoCD」を用いて、マウス脳内の超微量COを高感度かつ迅速簡便に定量できることが示されました (2021年論文発表 (Mao, Kitagishi, et al., Comm. Biol.) および当時のプレスリリース参照)。そこで本研究では、この手法を世界で初めて死後のヒト脳組織に応用し、CO濃度を測定することで、CO中毒を判定する新たな指標の確立と中毒メカニズムの解明に資するデータを得ることを目的としました。

社会に与える影響

本研究は、法医学と理工(化学)の研究者が連携したことにより実現した、CO中毒による死亡例を対象に、ヒト脳組織内のCO量を直接測定した世界初の成果です。この成果により、より高精度な死因究明や、血中CO-Hb飽和度の測定だけでは困難であったCOの致死量推定が可能となることが示されました。得られた知見は、救急・救命活動や中毒予防策の立案に資するのみならず、CO中毒の毒性発現や後遺症発症のメカニズム解明を促進し、将来的な治療法の開発にも寄与することが期待されます。

用語解説

- *1 hemoCD

同志社大学の北岸宏亮教授らが開発した人工ヘモグロビン化合物であり、一酸化炭素との親和性が極めて高い。一酸化炭素中毒の治療薬として期待されている。 - *2 一酸化炭素(CO)

無色・無臭で、「サイレントキラー」とも呼ばれる気体。炭素を含む物質が不完全燃焼すると発生する。吸入されると、血液中のヘモグロビンと酸素の200倍以上の結合力で結合し、酸素の運搬を阻害して全身を酸欠状態に陥らせる。少量でも頭痛や吐き気を引き起こし、高濃度では短時間で意識障害や死亡に至る。火災現場、練炭燃焼等の不完全燃焼が主な発生源。毒性の一部は低酸素によるとされるが、脳や細胞等に及ぼす影響の全貌は依然として解明されていない。 - *3 COヘモグロビン(CO-Hb)

飽和度血液中のヘモグロビンに占める一酸化炭素(CO)と結合した割合を示す値。一般的に健常人では10%以下だが、30%を超えると頭痛や吐き気などの症状が現れ、50%以上では意識障害や死亡の危険が高い。CO中毒の有無や重症度を判断する指標として、臨床・法医学の両分野で広く用いられている。

研究者コメント

本研究では、死後のヒト脳組織に含まれるCO濃度を、人工ヘモグロビン化合物hemoCDを用いて直接測定する方法を初めて提示しました。この成果は、死因究明における法医学的評価の精度向上に直結するとともに、CO中毒における細胞レベルでの毒性メカニズムや後遺症発症の病態解明を加速させるものです。今後、本手法の適用範囲を拡大することで、CO中毒の病態理解のみならず、その予防・治療戦略の構築にも大きく貢献できると考えています。

特記事項

本研究成果は、2025年9月11日(木)(日本時間18:00)に科学誌「Scientific Reports」(オンライン)に掲載されています。

- タイトル : “Quantification of Carbon Monoxide (CO) in Postmortem Human Brain Tissues After CO Poisoning”

- 著者名 : Kazuya Mori*, Jun Yoshida, Fumiya Morioka, Qiyue Mao, Munehiro Katagi, Hiroaki Kitagishi, Takako Sato

- DOI : https://doi.org/10.1038/s41598-025-15661-x

本リリースにおけるお問い合わせ

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

研究のポイント

- 環状ケテンアセタールの「4位非対称置換」がラジカル開環重合(RROP)の反応経路に及ぼす影響の解明に成功

- 実験と密度汎関数法(DFT)計算を組み合わせた速度論シミュレーションモデルを構築

- 生分解性と材料特性を両立させた高分子設計への応用が期待され、持続可能なプラスチック開発の基盤として期待

概要

同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科の西村慎之介助教、古賀智之教授らの研究グループは、環状ケテンアセタール(cyclic ketene acetal, CKA)の非対称置換がラジカル開環重合(radical ring-opening polymerization, RROP)の反応経路に与える影響を詳細に解析し、速度論モデルを構築することに成功しました。CKAは重合時に主鎖へエステル結合を導入できるため、生分解性を付与できる有望なモノマー群です。しかし、非対称型CKAのRROP挙動や得られる高分子の組成に関する理解が不十分でした。本研究では、4位にアルコキシメチル基を有する新規な非対称型CKAを合成し、NMR構造解析やOECD 301Fによる生分解性試験を実施しました。得られたポリマーは、セルロースの約40%に対して20%程度の分解率を示し、エステル結合導入の効果を実証しました。また、非置換体の対称型CKAとの比較から、4位置換によって高温や高濃度条件でも「バックバイティング構造」が抑制され、分解性に寄与することを明らかにしました。さらに、DFT計算から得た速度定数を取り入れたシミュレーションモデルを構築し、実験結果を高精度に再現することに成功しました。本モデルは、今後の分解性高分子設計において合理的な指針を与えることが期待されます。

背景

石油由来プラスチックは耐久性に優れる一方で、自然環境中では分解されにくく、マイクロプラスチック問題を引き起こしています。こうした課題の解決に向けて、近年では使用後に分解可能な「生分解性プラスチック」の研究が活発に進められています。その中でも、CKAを基盤とする生分解性ポリエステルは、従来から広く用いられているラジカル重合法を利用したRROPで合成できる点から、応用展開が期待されています。プラスチックは用途に応じて強度や柔軟性などの機械的特性を調整する必要があり、そのためにはCKAにさまざまな置換基を導入する化学修飾が不可欠です。しかし、置換基の導入によりCKAが「非対称型構造」となった場合、その重合挙動や得られる高分子の構造は非常に複雑になり、これまで体系的な理解が進んでいませんでした。今回の研究では、この難題に対して実験とシミュレーションを組み合わせることでアプローチし、非対称型CKAの重合メカニズムの解明に取り組みました。

研究成果

本研究では、非対称型環状CKAのRROP挙動を、合成実験と分光分析により精密に追跡しました。その結果、置換基の導入により、不要な副反応が抑えられ、分解性を高める構造が選択的に形成されることを明らかにしました。また、計算化学によるシミュレーションを取り入れることで、実験結果を裏付ける実用的な速度論モデルを確立しました。これにより、非対称型CKAの重合挙動を統一的に理解するための基盤を構築することに成功しました。本成果は、生分解性高分子を合理的に設計するための新しい指針を示すものであり、環境調和型プラスチック開発に向けた重要な一歩といえます。

本研究成果は「Kinetic Model of Radical Ring-Opening Polymerization of Asymmetric Five-Membered Cyclic Ketene Acetals」の題目にて国際学術誌アメリカ化学会出版のMacromolecules誌に2025年8月19日付(UK時間)で公表されています(オープンアクセス)。

論文情報

- 掲載誌 : Macromolecules

- 論文タイトル : Kinetic Model of Radical Ring-Opening Polymerization of Asymmetric Five-Membered Cyclic Ketene Acetals

- 著者 : Shin-nosuke Nishimura, Marina Uryu, Tomoyuki Koga

- DOI : 10.1021/acs.macromol.5c01438

研究者プロフィール

西村 慎之介(ニシムラ シンノスケ)

同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 助教

研究分野:高分子化学/バイオマテリアル/機械学習・計算化学

古賀 智之(コガ トモユキ)

同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 教授

本研究に関するお問い合わせ

西村 慎之介 (理工学部 機能分子・生命化学科 教授)

TEL:0774-65-6622

E-mail:shnishim@mail.doshisha.ac.jp

本件については、EurekAlert! および Organization for Research Initiatives & Development Doshisha University(同志社大学 研究・産官学連携 英語版サイト) でも掲載しております。

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>

京田辺キャンパス業成館にあるインキュベーション施設D-eggの入居者を募集します。

D-eggは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が京都府および京田辺市より要請を受け本学と連携して整備を行ったインキュベーション施設で、これら4者が連携して運営しています。

D-eggではウエット仕様のレンタルラボと常駐のインキュベーションマネージャーによる支援で事業の立上げと成長をサポートします。

【入居対象者】

・研究成果の社会実装を目指す大学等の研究者の方

・大学や研究機関との連携による新規事業展開を目指す企業または個人の方

・入居者および地域企業の事業を支援し、利便を供する法人または個人の方

【居室仕様】

・床面積:20㎡~67㎡、天井高:2.8m~3.5m

・耐床荷重:0.5t/㎡~2.0t/㎡

・耐薬品性素材の床、給排水設備、三相電源

【賃料】

・3,509円/㎡(月額、税込)

【所在地】

〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地内(京田辺キャンパス業成館)

【申込受付期間】

2025年8月28日(木曜) ~ 9月5日(金曜) 17時必着

期間中の申込みで入居が決定しなかった場合は随時申込を受付けますので、D-eggまでお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部 D-egg IM室

電話:0774-68-1378 メール:d-egg_info@smrj.go.jp

ホームページ:https://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

同志社大学リエゾンオフィスニューズレター「LIAISON」は、本学の産官学連携・地域連携活動、起業支援活動などの情報発信のため、機関誌として発行しております。

2025年8月、vol.75を発行いたしました。ぜひご覧ください。

| お問い合わせ |

リエゾンオフィス(研究開発推進課-京田辺) TEL:0774-65-6223

|

|---|

企画のポイント

- 8月22日、大阪・関西万博の国連のナショナルデーに合わせて、大阪ヘルスケアパビリオンでのイベントにアバターやロボットを活用し、病室から大阪・関西万博に遠隔参加

- 神戸大学医学部附属病院小児病棟(以下:小児医療センター)の子どもたちが、海外ゲストに“おもてなし”

- この挑戦は、共生社会や未来型のおもてなしの象徴となる挑戦

2025年8月22日、小児医療センターに入院中の子どもたち(ホスピタルジュニア)が、大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンにて開催される公式プログラム「Hello! おもてなしジュニア」に、アバターやロボットを介して遠隔参加し、海外からの来場者に対してユニークな“おもてなし”を届けます。本取り組みのポイントは、ホスピタルジュニアの皆さんが、単に病室から万博に「参加」することにとどまらず、来場者をもてなす“ホスト”としての「役割」を担ってもらう点にあります。この挑戦を通じて、ホスピタルジュニア達が自らの“おもてなし”によって、世界各国から集まってきたゲストを笑顔にできたという達成感や喜びを実感し、自信や誇りを感じてもらうことがねらいです。

Hello! おもてなしジュニアとは?

「Hello! おもてなしジュニア」は、日本の小学生・中学生が折り紙や盆踊りなどの日本文化を通じて海外からの来場者を笑顔で迎える国際交流プログラムです。2023年より開始され、2025年大阪・関西万博では大阪ヘルスケアパビリオンの公式プログラムとして実施されています。参加する子どもたちは「日本文化の小さな大使」として、言葉や文化の壁を越えた交流を行います。8月22日の「Hello! おもてなしジュニア」のステージでは、入院中の子どもたちもテクノロジーを活用して世界とつながる特別企画が行われます。

おもてなしホスピタルジュニアとは?

「おもてなしホスピタルジュニア」とは、小児医療センターで治療を受ける子どもたちが、アバターやロボットといった先端技術を活用して、万博に“遠隔参加”し、世界中の来場者に笑顔を届ける特別チームです。子どもたちは「未来の社会の一員」として自ら役割を果たし、この挑戦はまさに「誰一人取り残さない共生社会」の実現を象徴するものです。病室にいながらも国際舞台に立とうとする子どもたちの姿には、テクノロジーを味方に、他者のために行動する、意志と希望が込められています。神戸大学医学部附属病院の小児医療チームが連携し、安心してチャレンジできる環境を提供することで、子どもたちは治療の制約を超えて世界との交流に臨みます。

プログラムの特徴

【アバターによる遠隔対話】

病室から操作される子どもたちのアバターが、万博会場に設置されたモニターを通じて来場者にあいさつを行い、日本文化を紹介します。来場者にはホスピタルジュニア自身がデザインしたアバターグッズをお土産としてお渡しし、世界各国に持ち帰っていただきます。

(協力:同志社大学 阪田真己子教授)

【ぬいぐるみ型ロボットによる分身参加】

子どもたちがデザインしたぬいぐるみ型ロボットが現地で外国人ゲストと交流し、写真撮影やお出迎えを通じて、子どもたちの“分身”として活躍します。

(協力:追手門学院大学 高橋英之准教授)

【医療チームの連携サポート】

神戸大学医学部附属病院小児科学分野の野津寛大教授をはじめとする医療チームがプログラムの設計・運営を監修し、子どもたちが安心して挑戦できる体制を整えています。

開催背景

本プログラムは、2025年8月22日の国連パビリオンのナショナルデーに合わせて実施されます。国連パビリオンの掲げるテーマ「人類は団結したとき最も強くなる(Humanity is strongest when united)」を体現し、子どもが入院中であってもテクノロジーを通じて世界とつながり、笑顔を届ける姿を発信します。病室からの「役割のある参加」という新たな社会参画の形を提供し、万博が目指す「ともに生きる未来社会」の実現に向けた一歩となります。

先生方のコメント

「効率や経済性だけではなく、一回限りの体験や思い出づくりに貢献する温かみのあるテクノロジー、それを研究していけたらと思っています。我々が研究しているアバターを通じての万博参加が、子供たちにとってひと夏の良い思い出になってくれたら、これに勝る喜びはありません。」

ー 高橋 英之 准教授(追手門学院大学 )

「自分の取り組みが誰かを笑顔にし、誰かの“思い出”となって世界へ飛び立っていく――そんな“つながり”の実感を子どもたちに味わってもらいたいと考えています。テクノロジーと創造力が、新しい社会参画を切り拓く様子を是非一緒に見届けてください。」

ー 阪田 真己子 教授(同志社大学)

「ホスピタルジュニアの子どもたちは、自分の“役割”を持って世界に挑みます。そこには揺るぎない強さと誇りがあります。このプロジェクトは、入院中の子どもたちが“安心して挑戦すること”を支えると同時に、“社会とつながる実感”を持つ貴重な機会でもあります。」

ー 野津 寛大 教授(神戸大学医学部付属病院 小児科学分野)

当日の見どころ

8月22日の「Hello! おもてなしジュニア」ステージでは、スリランカやベトナムなど世界各国のパビリオンとの連携による多彩な国際交流企画を展開します。「おもてなしホスピタルジュニア」による遠隔おもてなしに加え、現地参加のおもてなしジュニアが外国人ゲストと共に折り紙や紙相撲を楽しんだり、高知県との連携による「よさこい踊り」の共演などを予定しています。日本と世界が子どもたちの笑顔とエネルギーでつながり合う一日にぜひご注目ください。

取材のご案内

当日は、病室からアバターやロボットを操作して万博会場の来場者と交流する子どもたちの様子を取材いただけます。また、神戸大学医学部附属病院小児医療センターでの事前準備やリハーサル風景など、挑戦に向けた舞台裏の取材も可能です。阪田真己子教授、高橋英之准教授、野津寛大教授への取材調整も承っております。企画の背景、子どもたちの成長、テクノロジーと医療の融合といった、多角的な、視点での取材をお待ちしております。

実施概要

- 日程:2025年8月22日(金) 13:00〜16:00

- 会場:大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」 リボーンステージ

- 主催:Hello!おもてなしジュニア実行委員会(会長:公益財団法人 大阪観光局 溝畑 宏理事長)

- 実施協力:神戸大学医学部附属病院小児医療センター/同志社大学 / 追手門学院大学/国際電気通信基礎技術研究所/ヴイストン株式会社/関西学院大学

- 運営事務局:公益社団法人日本ストリートダンススタジオ協会

| 取材に関するお問い合わせ |

同志社大学 広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|

]]>