以下、本文になります

宗教が培ってきた知恵や伝統から学び 豊かな人生、平和な社会を展望する

Cross Talk 『志』その先へ-卒業生・修了生対談-

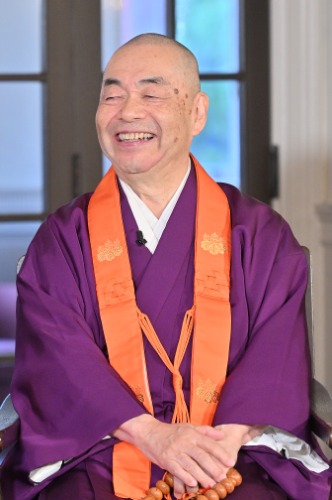

壁瀬 宥雅 氏

真言宗醍醐派総本山醍醐寺 第104世座主。1972年に同志社大学工学部電気工学科を卒業。1982年より醍醐寺にて勤務、真言宗醍醐派財務部長や宗務総長などを歴任し、2023年より現職。

田中 朋清 氏

石清水八幡宮権宮司。1997年に同志社大学経済学部を卒業。2003年より石清水八幡宮にて勤務、2013年より現職。

日本国際連合協会理事、麗澤大学客員教授、同志社大学良心学研究センター研究員などを務める。

鷲尾 龍華 氏

東寺真言宗大本山・石山寺 第53世座主。2010年に同志社大学文学部美学芸術学科を卒業。2018年より石山寺にて勤務、2021年より現職。

自由な大学で自分自身の礎を築く

- 小原

- 本日の「『志』その先へ」には、3人の卒業生をお招きしました。いずれも宗教に関わる方々です。私自身もキリスト教専門の宗教者であり、牧師です。今日は宗教、信仰、その現代的な意義などを、4人で存分に語り合いたいと思います。では3人の方をご紹介します。壁瀬宥雅さんは本学工学部電気工学科を卒業され、2023年12月、総本山醍醐寺第104世座主、真言宗醍醐派管長、大本山三宝院門跡に就任されました。田中朋清さんは本学経済学部を卒業され、2013年、石清水八幡宮権宮司に就任されました。日本国際連合協会理事、麗澤大学客員教授、同志社大学良心学研究センター研究員などを務め、多方面で活躍しておられます。鷲尾龍華さんは本学文学部美学芸術学科を卒業され、民間企業に就職された後、仏法を学ばれ、2021年に大本山石山寺第53世座主に就任されました。3人のお話を伺う前に、同志社と宗教との関係について簡単に説明させてください。同志社は1875年に京都で誕生しました。この明治初期は日本社会が激動し、宗教界も大きく再編された時代でした。神仏分離令が出され、廃仏毀釈も起こり、1873年にはようやくキリシタン禁制の高札が撤去されました。大阪や神戸は外国人の寄留地もあったため異文化に対して受容度が高かったのですが、京都では同志社開校反対の声が政府に寄せられ、京都府知事は、開校は認めたものの聖書の講義を禁止しました。開校後も仏教界の反発に遭い、新島が亡くなったときも、新島の父親が眠る南禅寺の墓地への埋葬が、直前になって南禅寺から拒否されました。そして新島は、当時京都市が管理していた若王子墓地に埋葬されたのです。とはいえ、新島は仏教を強くリスペクトしていました。ただ新島は、本当に新しい教育をするためには既存の価値観から脱出し、自分の頭で考え自分の足で立つことのできる自由な人間を育てたかった。そのためにはキリスト教主義が大事だと考えたのです。それだけ宗教には人を変える大きな力があることを、彼は確信していました。そういう歴史も振り返りながら、本日は現代に立ち返っていきたいと思います。まず、みなさんと同志社大学との関わりについてお話しいただけますか。

- 壁瀬

- 本当に自由な学校でした。工学部なのでもちろん実験もありましたが、授業に出る出ないは自己責任という校風の中で、学業とそれ以外とを両立させ、学生時代を大変楽しみました。大学は人間的な温かみがあったし、多種多様な友人がいて、みんな大人だなという感じがしました。好きな音楽も深められました。素晴らしい思い出しかありません。

- 小原

- 「自由」は同志社の最も大事な理念であり、学風ですね。田中さんはいかがでしたか。

- 田中

- 私も本当に自由にさせてもらいました。同志社香里中学に入ると、初日からものすごく自由な校風でした。中学、高校はブラスバンドに打ち込み、アルバイト先も含めて、かけがえのない友人や先輩、後輩にたくさん恵まれました。大学では軽音学部のサードハードオーケストラで、朝から晩までトロンボーンを吹いていました。毎年全国のビッグバンドコンテストで5位以内をとり続けるバンドでしたので、頂点に立つためにすべき事を学ばせてもらったし、毎日大学に行くのが楽しくて仕方なかったです。ただ3回生からは、ゼミで懸命に勉強しました。当時はバブルが弾けた頃だったので、不確実性の根拠はどこにあるのかを、経済学と非線形力学とを合わせて学際的に研究しました。世の中を俯瞰して問題を見つけ、何かの役に立ちたいという気持ちにさせてもらえたのも、同志社のおかげかなと思います。

- 鷲尾

- 私は良い環境で自由に学ばせていただいたことが一番の思い出です。とても世界が広がりました。京田辺キャンパスでは空の開けた所で友だちとお弁当を食べたり、芝生の上でアカペラサークルの練習をしたり。美学芸術学科では西洋美術史のゼミに入らせていただきました。先生と一緒に、皆で大文字山に登ったことも。京都の街を見下ろしながら、人間が生きている営みそのものを考えることを教えていただいた気がします。その先生からは「自分のやりたい事とできる事、しなければいけない事の最大公約数を見つけてください」という言葉をいただき、社会人になってからも、ことあるごとに思い出しています。

- 小原

- 鷲尾さんは西洋美術を学ばれ、今は日本の伝統、芸術に関わり、文化財の保護もされています。西洋美術との比較の中で、日本の芸術、美術の良さが見えてきた部分もありますか。

- 鷲尾

- 例えば西洋美術史であれば、キリスト教との奥深い関係があります。美術作品としての見方以上に、その作品が作られた歴史的背景を見るという視点が大事であることを、同志社で学ばせていただきました。今は日本のものを扱うことが多いですが、仏教や神道との関わり、土着の信仰みたいなものも関わっていたのだろうなと、いつも考えながら芸術に接するようにしています。

壁瀬 宥雅 氏

田中 朋清 氏

宗教の本質を人類の知恵として現代に伝えたい

- 小原

- 宗教や信仰の世界では、奥深いところに行くと言語化できない世界がある。それを芸術に託して表現する点では、東洋、西洋の違いはないと思うんですね。作品鑑賞においても、背後や奥底にある宗教性への理解がないと、なかなか全体を評価したり感じたりすることができません。本日の3人の方は、それぞれが宗教の領域で重要な役割を果たされていますので、ここからは宗教や信仰が持つ現代的な意義を語っていただきましょう。

- 田中

- おそらく多くの日本の人たちは、特定の神様や仏様、特定の存在にだけ祈りを捧げることをあまりしてこなかったのではと思います。神道には教祖も創始者も、教義も教典もありません。全国に伝承されてきた約11万の神社も、明治維新の神仏分離までは約23万カ所ありました。それも幕府や朝廷が取りまとめていたわけではなく、自然発生的に全国各地に見られました。そのような神々の世界は世界各地で今も見られます。

- 小原

- アニミズムですね。

- 田中

- そうです。神、仏のような、あるいは自然に宿る霊的な存在に祈りを捧げることによって、人々がそこで、笑顔で幸せに住み続けられるように、これから先も子どもたちが幸せであるようにという祈りを捧げてきたのが、日本の神道といわれているものの、おそらく原点です。

- 小原

- 神道には長い歴史がありますが、明治期に大きく変わりましたね。江戸時代までは神社とお寺が区別なく混ざる神仏習合的な形で、人々の生活に根付いていました。これがおそらく日本宗教の原風景だと思います。それを国が半ば強制的に分離して、仏教と神道に整理した。その一番大きな影響を受けたものの一つは、石清水八幡宮ではないでしょうか。

- 田中

- 平安時代に「石清水八幡宮寺」を開山した行教和尚は、弘法大師空海の弟子でした。ですから、創建時からお寺の要素が強かったのです。とはいえ鎮護国家のために作られた場所なので、宮司を務める田中家は幕末まで、代々ずっと神仏習合でした。それが明治になり、大きな神社では仏教側だった人たちが全員追放され、官僚の神職が派遣されてきました。それが廃仏毀釈です。

- 小原

- 本当に大きい変化ですね。そのような神道が持つ魅力を、現代人にどう伝えますか。

- 田中

- 「包摂」、包み込む力です。私は人類や地球上で普遍的なものが神道だと思っています。その神道的価値観、つまり平和の価値観を世界の方々にしっかりと学術的、合理的に説明すれば、その知恵は世界平和に資する考えになるのではないでしょうか。キリスト教やイスラムの方、国際連合、学術界の方々にも、これは人類が戦争や争いをなくしていくために本質的に必要な、地球哲学や地球倫理のような人類知に関わることではないかと、肯定的に受け入れていただいています。

- 小原

- 平和の希求は宗教に共通しますが、同時に現実を見ると簡単ではない。だからこそ訴え続けていく必要がありますね。鷲尾さんはいかがでしょうか。

- 鷲尾

- 2024年の大河ドラマ「光る君へ」は、平安時代が舞台になりました。当時の王朝文学を改めてひもとくと、昔の方の信仰の仕方が非常に切実だったことが見えてきます。祈りの力、神仏の力を今以上に大きなものと認識していました。罪の意識みたいなものも大きく、みんな地獄に行くんだという認識の方が非常に多かった。そこがまず、今とは大きく違います。だからといって、今の人が祈る心を失ってしまうことはないと思います。現代社会には孤立、貧困など多くの問題があります。その中で、自分の力ではどうしようもない事を神仏や何ものかに祈ることはきっとある。信仰を持たないという自覚を持つ人でも、初詣に行ったりお地蔵さんに手を合わせたりと、無自覚的に信仰行為をしている場合があります。祈る心、慈しみの心は人に備わっていて、その心で他者に施すことができるのです。今回の大河ドラマで石山寺に興味を持ってくださった方も、観光だけではなく、お堂に来て手を合わせてくださいます。神仏に近づきたいという思いを皆さんどこかに持っているのだなということが、私の中での希望です。

- 小原

- 大河ドラマでは、頻繁に神仏に祈願する心が描かれていますね。あの時代は飢饉など、いろんな場面で祈らざるを得なかった。現代でも人間がすべての事を思い通りにできるわけではなく、むしろ思い通りにならない自分の小ささを感じるときに、自分をはるかに超えた存在に対して祈る気持ちが出てくるのだと思います。

- 鷲尾

- 天台宗には山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)という教えがあります。いろんな草木すべてに仏性があるという意味です。真言宗では自然のすべてが、大日如来という仏の真理の教えの表れであるといいます。そういう眼差しを持ち、どうにもならないものと共に生きる知恵を自分たちが持っていることを、もっと伝えていきたいです。

鷲尾 龍華 氏

宗教を学ぶことで自分の人生を見つめ 未来にすべき事が見えてくる

- 小原

- ありがとうございました。壁瀬さんはいかがですか。醍醐寺は2024年に開創1150年を迎えました。長い歴史を担いつつ、今の人たちに伝えたいメッセージはございますか。

- 壁瀬

- 今も石山寺さんのお話がありましたが、現代でも仏教的、神道的、伝統的なものを身につけているのが日本人だと思います。ただこれから一番問題なのは、宗教教育が、世間的にいわゆるアレルギー反応を持たれていることです。ですから優秀な方々が、あり得ないような教えに導かれてしまう。これは宗教に対する抵抗力が養われていないからだと思うのです。宗教的感覚から遠ざかってしまうと、本物の見極めができなくなるのではないか。知識として宗教を知ることが非常に大事ではないかと思います。

- 小原

- すごく大事な点ですね。お寺で読み書きをしてお経を一緒に唱えるという学び方は江戸時代からありましたが、ある時点でそれがなくなり、戦前や戦中は日本全体が宗教寄りになってしまった。だから戦後の新しい教育では政教分離を行い、公教育からは宗教性が完全にカットされ、宗教をタブー視する傾向が非常に強まって今に至ります。しかし宗教の知識があると、良いものと怪しいものとを見分けるセンサーが働きます。知識が何もないと、ちょっとした心の隙間にいろんなものが入り込むことも起こり得る。そこに免疫を働かせようと思うと、最低限の基本的な宗教教育は、その人の人生を守る意味でも大事です。日本の伝統的、文化的なものを継承していく上でも非常に大事だと思います。

- 田中

- 明治以前と戦前の信仰、そして戦後とは何であったのかを学術的に検証することが必要です。書き換えられてしまった神仏習合の姿や戦前の姿を知ることで、次の100年、200年、どうすれば世界や日本の国が良くなっていくかという答えが出てくるのではないでしょうか。

- 小原

- 本当にそう思います。宗教を学ぶことは、同時に宗教の歴史を学ぶことになります。日本の長い歴史の中では神道的なものがベースにあり、そこに6世紀、新しく仏教がやってきた。そこで大きなトラブルがないように調整機能がちゃんと働いて、神仏習合的な調和のあり方が工夫され、維持されてきました。異なる信仰が共存するための知恵みたいなものです。ただ明治政府は近代国家を目指す中で、それらを分離して輪郭をはっきりさせる政策を打ち出し、それが近代の宗教の定義の仕方になった。それは良い面もあれば、我々が失った側面もある。明治以前を振り返り確認することは、すごく大事だと思いますね。

- 壁瀬

- 江戸時代まで伝承されてきたものが、廃仏毀釈を経て、本当に細い線で何とか繋がりました。私たちはそれを、蔵に残っている文書などと照合しながら一生懸命検証している段階です。明治初期のそれまでの文化を全て否定するみたいなものがあると、消えてはいけないものが消えてしまう。あってはならないことだと強く感じます。

- 鷲尾

- 当山に一つの仏像さんがいらっしゃるのですが、江戸時代ぐらいまでは近隣の神社の御神体だったんですね。それを神仏分離の際お寺で引き取り、大事にお祀りしてきました。そういうお像に、今も神社の氏子さんがお参りにいらっしゃいます。そのように一つの文化財を通して、そこに込められている意味や価値を私たちは語れるようにしないといけないですね。

- 小原

- お像に込められた想いも大事ですし、お像が移動を余儀なくされた時代背景も学ぶことができますね。ありがとうございました。次は皆さんの志について伺います。新島襄は志の高い人物を同志社から輩出したいと願っていました。志とは、人生の目標と言い換えても良いでしょう。それぞれお話しください。

- 壁瀬

- 私は若いときから、自分にしかできない事をやりたいという思いを持っていました。すべてにおいて、そのように進んできたつもりです。昔から音楽をやっていて今はチェロを弾いていますが、現在ベートーベンの弦楽四重奏曲のうち、12番から16番までの後期弦楽四重奏曲の演奏に、多人数のアンサンブルで取り組んでいます。非常に難しい曲ですが、残すところ12番と16番になりました。何とか近いうちにやり遂げたいと思っています。

- 田中

- まだまだ世界には人権意識が共有されていない国があり、各地での戦争や飢餓も考えると、やはり新島先生がおっしゃったように良心の涵養がなくては、世界の未来は大変暗いのではないでしょうか。自分さえ良ければいいというたった一人が核のボタンを押すことで、世界が破滅してしまう。そういう人がいなくなるよう、ユネスコや国連を通じて、人間の幸福に関する教育宣言、良心教育宣言が必要だと考えて活動しています。それが私の生涯の志です。

- 小原

- ぜひ頑張っていただきたいです。

- 鷲尾

- 私は自分が生まれ育った、お寺という存在が大好きです。その寺に残されてきたものの素晴らしさを今一度、今の人に伝わるように編集し直して伝えていくのが目標です。古いから良いのではなく、良いものだから残ってきたし、それが今の人に、生きる知恵を教えてくれるとも思うんですね。仏教が伝えているもの、お寺が守ってきたものの中には、今の人の心にも響くものがたくさんあります。参拝された方がそれらを心に受け取り、お帰りになった後も自分の居場所で少しずつ何かが変わっていくような、そんなお寺にしていきたいです。

誰一人取り残すことのない大学として 自由で豊かな発想をもつ人材育成を期待

- 小原

- 「編集」というのは、長い年月をかけて受け継いできたものを、現代や未来の人にも伝わるように、自分たちの言葉で言い直していくという意味ですね。では最後に改めて同志社大学への期待と、在学生たちへのメッセージをお願いします。

- 壁瀬

- 今は世の中が少し堅苦しく、生きづらい感じがします。もちろんコンプライアンスなどには重きを置かないといけませんが、そのために萎縮するのではなく、思った事をもっと素直に表現することも必要だと思います。そういう意味で、学生さんがこの自由な大学で豊かな発想を身につけ、現実社会でそれを発揮できるような人になってほしいです。

- 田中

- 同志社は今までと変わらず自由で、世の中に横たわる大きな問題を俯瞰し、答えの糸口を世に示していくような学校であってほしいです。学生さんは一生懸命遊び、いろんな社会経験を積むことによって、世界あるいは宇宙も自由に駆け回れるような、自由な精神性を持っていただきたいですね。それによって気づきや学びを得て、今後の日本や人類に対して俯瞰的な視座から貢献できる人が多く育ってくれるといいなと思います。

- 鷲尾

- 誰も取り残されることなく、すべての学生さんにとって居場所のある、温かい大学であってほしいです。そして学生さんには、しがらみの少ない学生時代のうちに自由にいろんな人と話し、いろんな事を感じ、京都という恵まれた環境でたくさん良い思い出を作ってほしいです。

- 小原

- 学生にとって良き居場所であることは本当に大事ですね。同志社は人を型にはめず、個性を生かすことのできる大学であり続けたいと、改めて思いました。本日は同志社だけでなく、日本の歴史も少し振り返る機会になったのではないでしょうか。私たちは日本社会が受け継いできた伝統にもしっかりと目をやり、同時に同志社大学が担わなければならない革新的な教育をともに併せ持って、これからも成長し続けることができればと願っています。本日はどうもありがとうございました。

| 関連情報 | 同志社大学公式YouTubeチャンネル 対談動画は上記リンクよりご覧ください。 |

|---|