“D”iscover -Campus-

フードロス削減を足掛かりに、地域のつながりを創出~学生が運営する地域密着型カフェ「GOOD JOB cafe」~(前編)

大学は教育・研究の場であると同時に、地域の文化・学術発信拠点や賑わいの創出拠点という側面も備えている。学生にとって地域は、単に大学が立地している場所というだけでなく、様々な学びをもたらしてくれる教材であり、教室となり得る。このような大学と地域との深い結びつきを象徴するような取り組みの一つが、学生が運営する地域密着型カフェ「GOOD JOB cafe」だ。運営団体で代表を務める厚祐実さん(理工学部4年)、副代表の川口新太さん(同)、会計の渡邉明さん(同)に話を伺った。

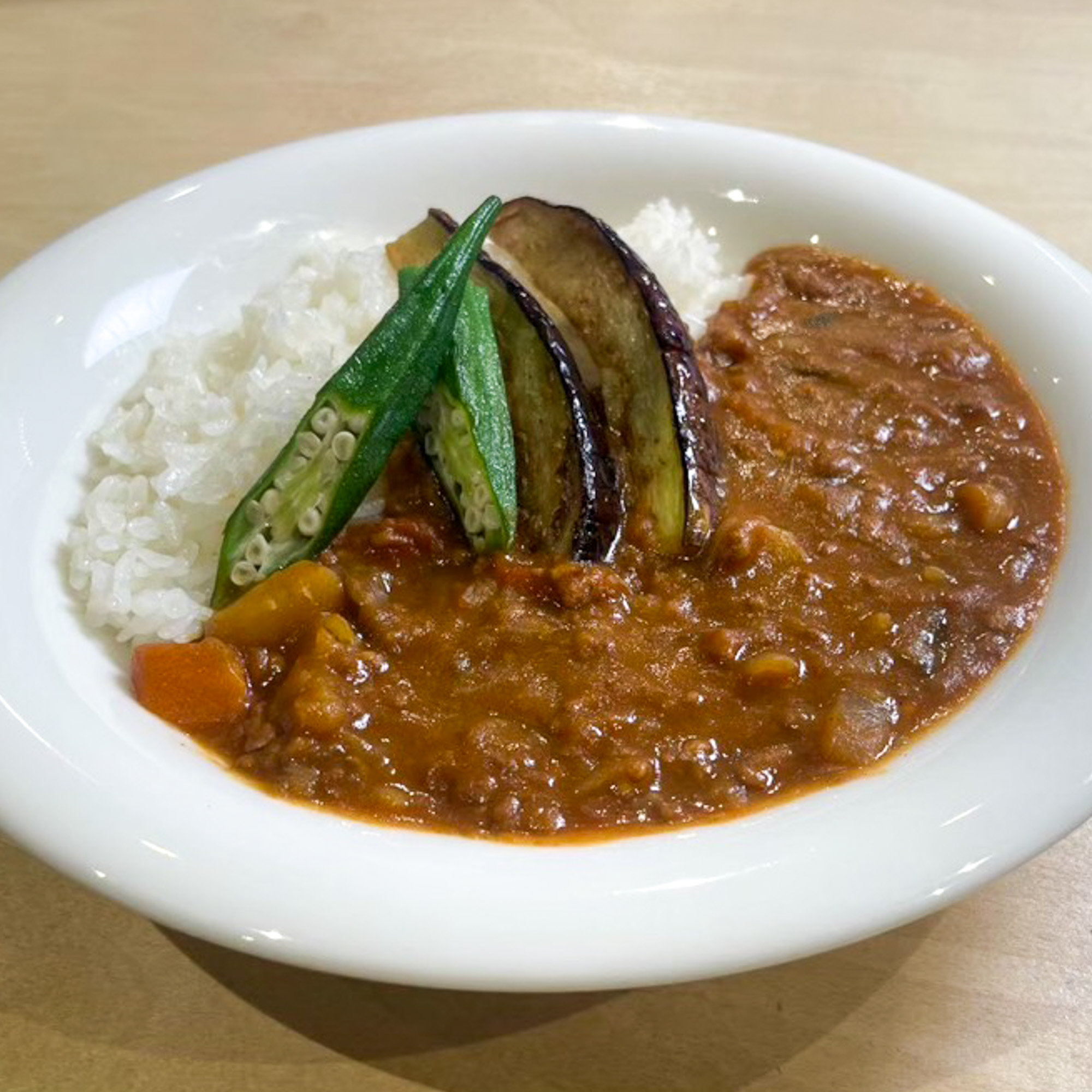

規格外などの野菜を使ったカレー店を運営

代表の厚祐実さん

代表の厚祐実さん

厚 GOOD JOB cafeは、約50人が所属するボランティアサークル「G-Link」のメンバーのうち、私たちを含む8人の有志が運営するカレー店です。営業は月に3回。京田辺市の近鉄京都線三山木駅前にある「京田辺市立南部まちづくりセンター」で営業を行っています。

活動を始めたのは2023年の3月頃です。当時の先輩が「せっかく京田辺市で学生時代を過ごしているんだから、何か地元に役立つことがしたい」と発案しました。最初は地域の方が交流する場所作りとして、コミュニティカフェを考えていました。しかし京田辺市の課題を調べていくうちに、廃棄野菜が問題になっていることを知りました。そこで、農家や店舗で廃棄される野菜を利用したカフェを運営することでフードロスの削減に貢献し、なおかつ地域の方が交流する場にしようというコンセプトが固まりました。

カレー店にしたのは、野菜をふんだんに使うことができるうえ、大人から子どもまで大好きな食べ物だからです。

副代表の川口さん

副代表の川口さん

川口 京田辺市には、地域の農家の方が地元の野菜を味わってもらうために作られた直売所「普賢寺ふれあいの駅」があります。また、障害者の就労支援として農業に取り組む施設もあります。これらの施設に協力を依頼し、売れ残った廃棄前の野菜や規格外で店頭に並べることができない野菜を提供いただいています。

事業の立ち上げに当たっては野菜の仕入れ先の確保が一番のポイントでした。地域の課題解決に貢献したいことや、一時的ではなく継続して取り組んでいきたいことなどを、何度も足を運んで説明することでご理解いただき、協力していただけることになりました。

渡邉 1年あまりの準備期間を経て、2023年6月から営業を開始しました。1回の営業では約50食のカレーを提供しています。2023年秋には、京田辺キャンパスのイベントである「同志社クローバー祭」でも出店。このときは1,100食を販売しました。カレーの提供を通じてフードロスの削減に貢献できているほか、京田辺市が抱えているフードロスの問題を知ってもらうこともできています。

カレーを作る課程では、野菜のヘタや皮などの使わない部分が出てしまいます。一方で、それらを使って堆肥を作り、野菜などを育てる「コンポスト」に取り組んでいる人もいます。私たちはそういった人とも協力し、野菜くずをむだなく活用する仕組みも構築できました。フードロスの削減をさらに進めることができたのです。

川口 私はもともと料理好きだったこともあってメンバーに加わり、現在は料理班の一員としてメニュー開発を担当しています。京田辺市ではUFOの形をしたズッキーニなど、ユニークな野菜が生産されています。ルッコラやケールなど、おしゃれな料理によく用いられる野菜も栽培されているので、それらをサラダなどのメニューに取り入れ、「京田辺市にはこんな野菜があるんだよ。豊かなまちなんだよ」と知ってもらうことも、フードロス削減につながる大切な取り組みだと考えています。

世代を超えた交流が生まれる

厚 昼は主婦や子育て中のお母さんたち、午後4時以降は小中学生、夜になると部活帰りの高校生や家族連れのお客さまといったように、幅広い世代の方にお店を利用いただいています。たくさんの子どもに利用してもらいたいという思いから、小学生へは100円でカレーを提供しています。大人が100円のクーポンを購入し、それを子どもが利用できるという仕組みも用意してあります。クーポンを使ってカレーを食べた子どもは、券の裏にメッセージを記入。ノートに貼っていつでも見返すことができるようになっており、今は200枚ほどが集まっています。クーポンを通して大人が子どもを応援し、大人と子どもが交流できるのです。

会計の渡邉さん

会計の渡邉さん

渡邉 お客さま同士の交流も生まれています。例えば、大学生が小学生を近くの公園へ案内し、一緒に遊ぶことがあります。大学生が汗まみれ、砂まみれになって小学生と一緒にサッカーをしているのです。大学生も小学生も、とても楽しそうですよ。世代を超えて人と人がつながることができるのが、GOOD JOB cafeの魅力です。

厚 子育て中のお母さんたちから「子どもたちの居場所を作りたい。協力してもらえないだろうか」という相談を受けることもあります。そこで私たち自身やお店を訪れた大学生のお客さまが、放課後に宿題を見てあげたり一緒に遊んだりという形で協力をしています。また、大学内の他のサークルなどとの橋渡し役になることもあります。私たちのお店が同じ悩みや課題を抱えたお母さん同士の交流の場になっていることや、課題の解決に向けた拠点のような場所になっていることがうれしいです。