“D”iscover -Campus-

現代を歴史から問い直す:近現代ギリシャ研究が示唆する国際秩序

~同志社大学 若き研究者の挑戦~(前編)

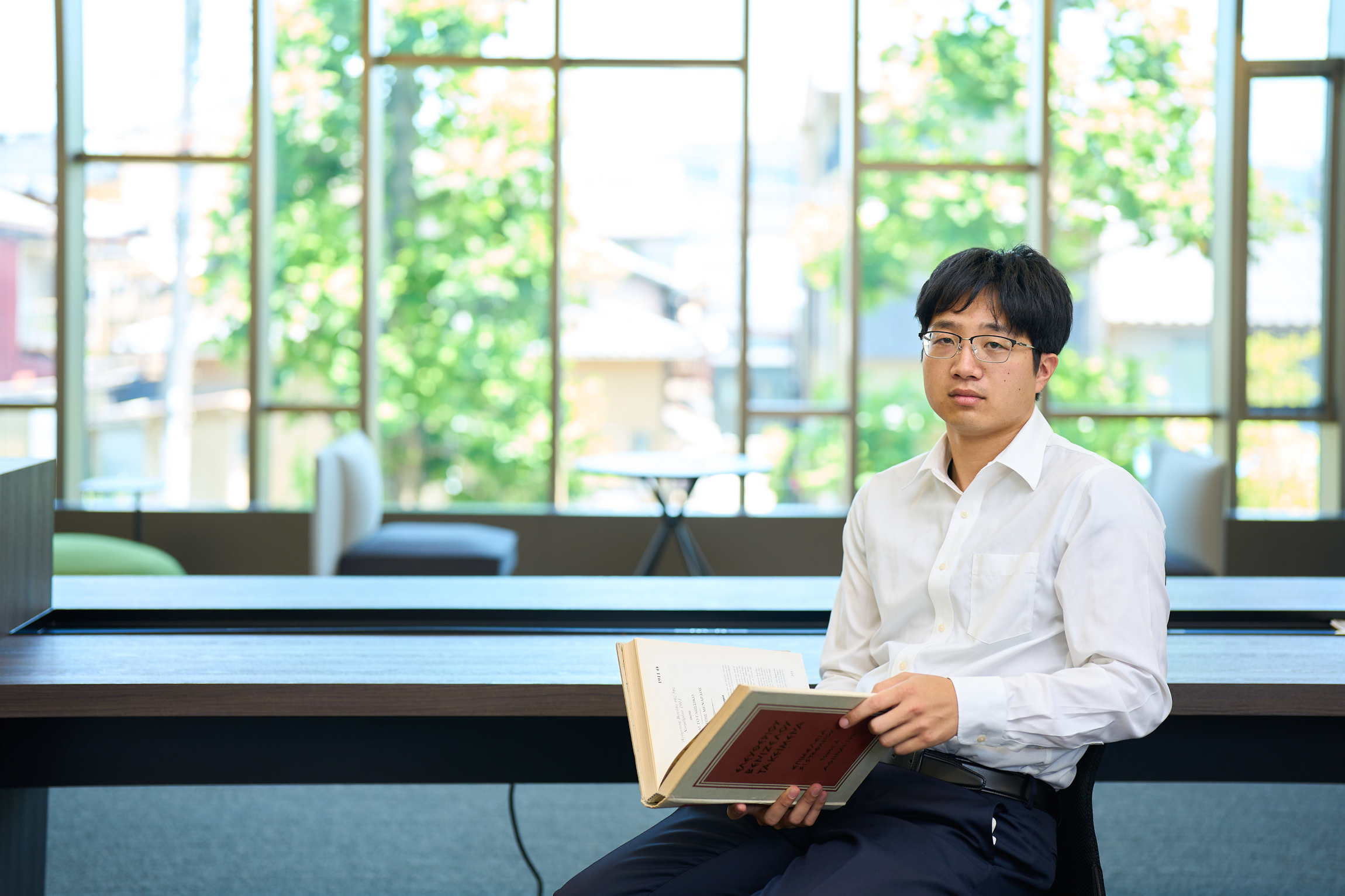

ロシアによるウクライナ侵攻、トランプ大統領の台頭、地域紛争の再燃など、不安定な世界情勢が続き、「民主主義の危機」とも言える現代社会。「歴史は繰り返す」と言うように、歴史を学ぶことは、現代につながる示唆を得ることにもなるといいます。近現代ギリシャを舞台に、国民形成と安全保障について研究する総合政策科学研究科の佐藤良樹さんにお話を伺いました。

※同志社大学は、多様化・複雑化を増す社会課題に挑戦し、新たな領域の開拓やグローバルな活躍を目指す若手研究者を支援すべく、「同志社大学大学院博士後期課程学生次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(SPRING)」を実施しています。支援の対象となるのは、自由で挑戦的・融合的な研究に意欲的に取り組む博士後期課程の学生。研究活動に専念して研究力の向上を図ることができる環境の整備やキャリアパスの確保に向け、多彩な支援を一体的に受けることができます。本プロジェクトは国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)次世代研究者挑戦的研究プログラムの採択をうけて実施しています。

近現代ギリシャの魅力に惹かれて

幼少の頃より、歴史マンガ等を通して歴史への強い関心を抱いてきました。大学入学後は、バルカン半島の国際政治史に興味を抱くようになり、特に多様な人々が共生する「国民統合政策」をテーマに、教育、就労、社会参加といった多角的な支援策に強い関心を持ちました。日本にいるとなかなかイメージしづらいことですが、多様な宗教や言語などを持つ人たちを「国民」として一つの国にまとめていくことはとても難しいことです。私は、近現代ギリシャの歴史的取り組みに強く惹かれました。現代の移民・難民問題にも示唆を与える研究テーマだと考えています。

博士前期課程の時期はコロナ禍となり、海外渡航が難しくなったことは、外国の歴史を学ぶにあたってハードルでした。そのような環境下で、比較的デジタルアーカイブの資料が豊富で、現地へ渡航せずとも研究が継続できること、国内で研究者がまだ少ないことなどから、近現代ギリシャを研究対象とすることを模索しました。研究に不可欠な現代ギリシャ語を学ぶ機会は国内ではまだまだ少なく、苦労した面もありましたが、近現代のギリシャについて学べば学ぶほど現在との共通点も多く見つかり、興味深い研究対象となりました。

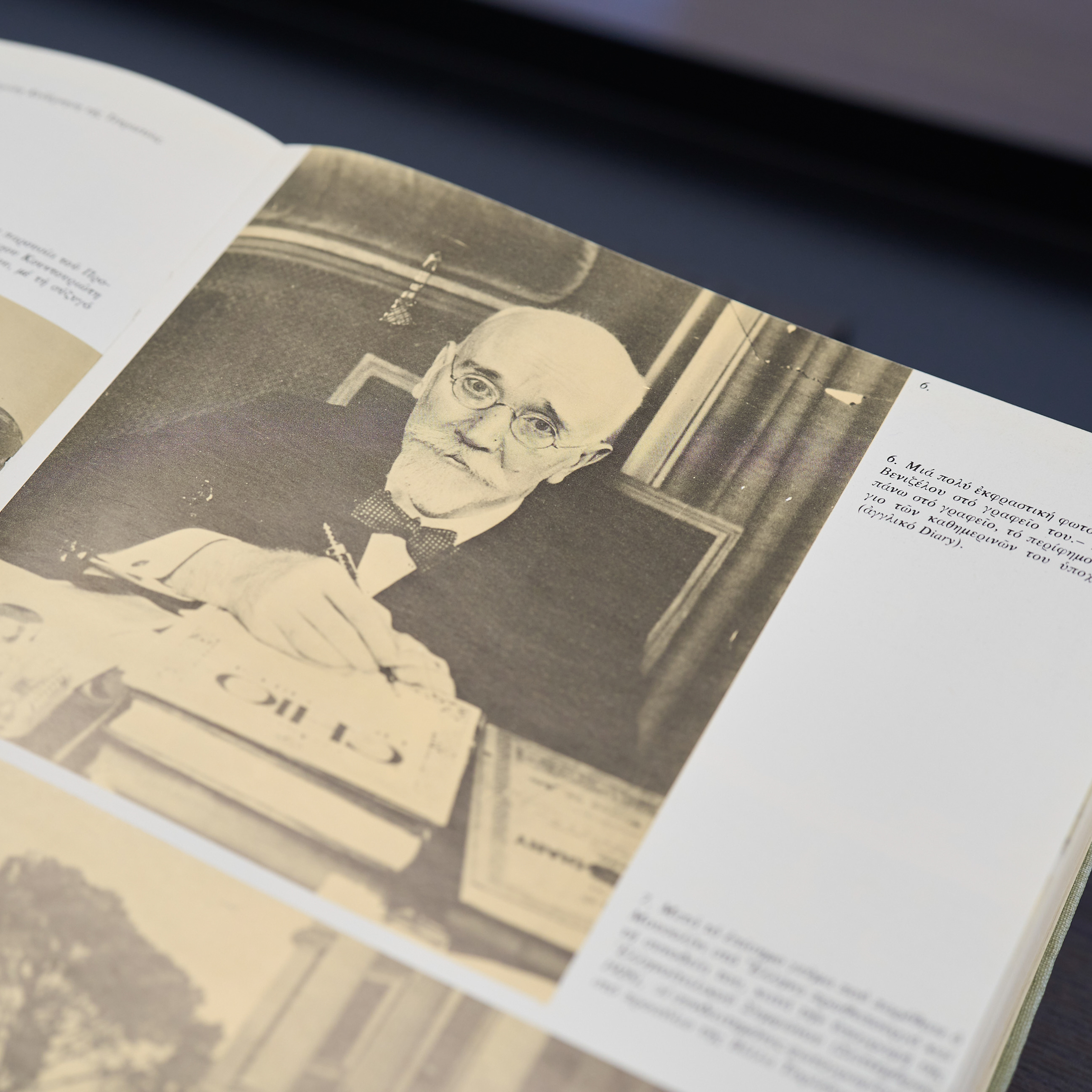

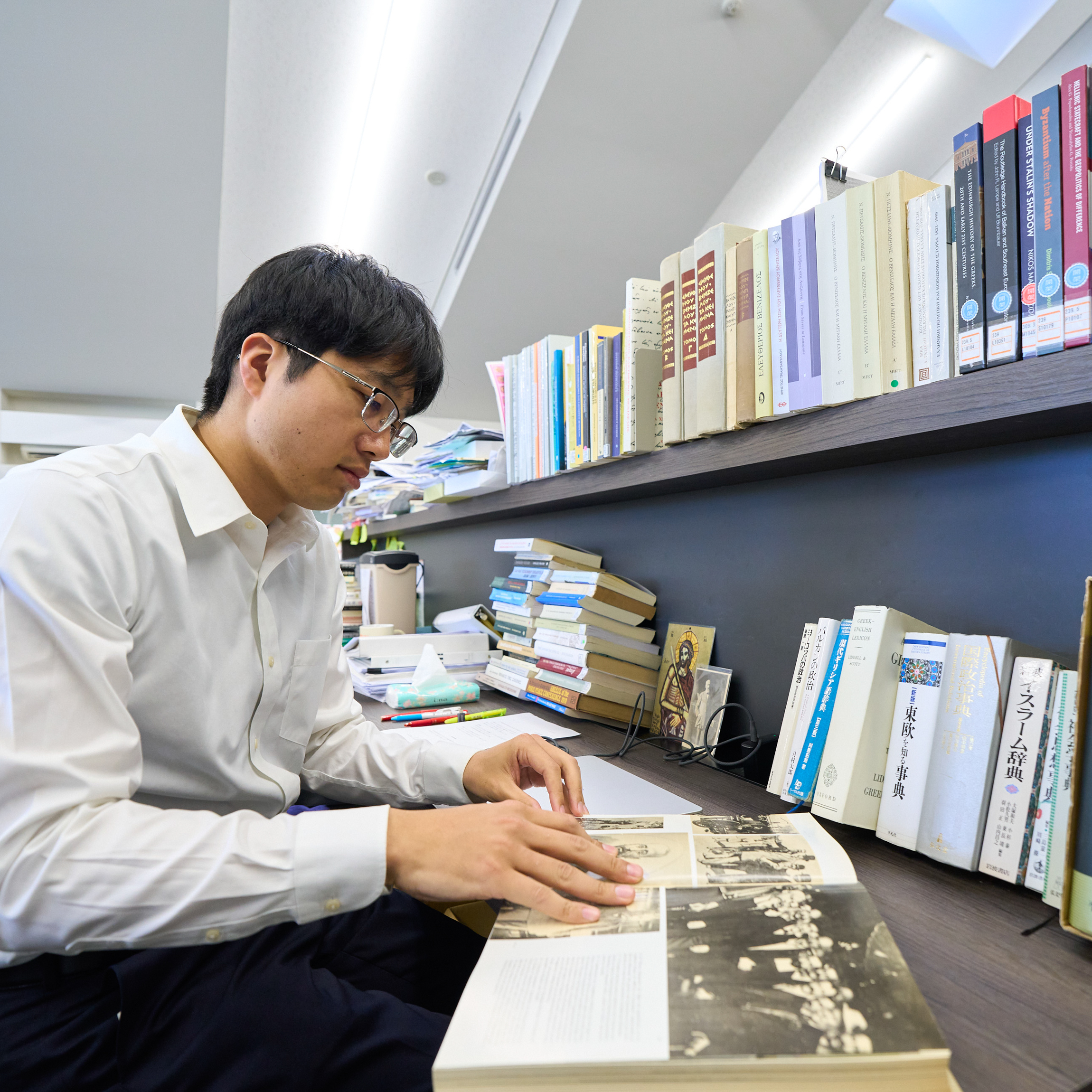

私の研究の一つの軸となっている、エレフテリオス・ヴェニゼロスという政治家についてご紹介します。20世紀前半のギリシャを代表する政治家のひとりで、9期、12年にわたって断続的に長期間首相を務めました。彼はギリシャの領土拡大、民主化の推進、経済の発展など、多様な面でギリシャの発展に貢献しました。彼の目標は、バルカン戦争での勝利や巧みな外交を通じてギリシャの領土を拡張し、「メガリ・イデア(大ギリシャ主義)」、すなわち旧ビザンツ帝国(※)の領土を回復し、ギリシャ民族の統一国家を建設するという思想の実現でした。しかし、その背景には、多様な民族や宗教が集まる国民を一つにまとめていくことへの苦悩、そして首相と国王の対立、諸外国の圧力などが伺えます。

※ビザンツ帝国・・・4世紀末のローマ帝国の東西分裂後、東ローマ帝国として存続した国。首都はコンスタンティノープル(現在のイスタンブール)で、古代ローマの文化、政治、宗教を継承し、1453年にオスマン帝国に滅ぼされるまで約1000年続いた

長年の戦争とギリシャの国家形成

少し歴史を振り返ってみます。第一次世界大戦勃発時、ギリシャは中立を表明しましたが、連合国側への参戦を主張するヴェニゼロスと、妻がドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の妹であったことなどからドイツとのつながりを重んじ、中立維持を主張する国王コンスタンディノス1世との間で激しい政治的対立が生じました。この対立は、「国民的分断(Εθνικός Διχασμός))」と呼ばれ、ギリシャ国内の深刻な政治的分断を引き起こしました。結果としてコンスタンディノス1世は退位し、ヴェニゼロスが政権を掌握、ギリシャは連合国側に参戦しました。私は、ヴェニゼロスと国王の「国民的分断」を単なる権力争いとしてではなく、領土拡張や少数民族政策を巡る国家戦略の対立として捉え、研究を進めています。

第一次世界大戦が終結し、ギリシャは戦勝国としてオスマン帝国領内のギリシャ人居住地域の割譲を強く要求し、一時的にそれを獲得します。一方でこの動きはトルコ側の強い反発を招き、結果としてギリシャ軍との戦争に突入します。「ギリシャ・トルコ戦争」(希土戦争)です。ヴェニゼロスの選挙での敗北などもあり、ギリシャは壊滅的な敗北を喫します。これにより、数千年にわたる小アジアにおけるギリシャ人の居住が終わりを告げ、多くのギリシャ人難民がギリシャ本土に流入することになります。このように、ギリシャ・トルコ戦争での敗北は、ギリシャ社会に深い傷跡を残しました。

私は、大敗北を喫した後の1923年、トルコ領内のギリシャ正教徒と、ギリシャ領内のイスラーム教徒を「交換」するという大規模な住民交換が近現代で初めてなされたことに注目しています。トルコ領内に居住するギリシャ正教徒は「ギリシャ人」とみなされてギリシャへ追放され、かたやギリシャ領内に居住するイスラム教徒は「トルコ人」とみなされてトルコ領内に追放されました。これによって現代のギリシャとトルコが概ね「一国家一民族」の国民国家となったとされていますが、半ば強引な分類でもあり、住民交換の過程で多くの難民も生まれます。ギリシャには推定約120万人もの難民が流れ込んできたといわれます。

ヴェニゼロスは、こうした難民も含めて、国民を「ギリシャ国民」として統合していくために、教育、宗教、言語、雇用の創出を通して包括的に国民の同化を進めると同時に、列強との連携を通じて外交的にも安全保障を図ろうとしました。米トランプ大統領のガザ住民の強制的な移住政策など、現在の国際社会における難民問題にも非常に似た側面を感じています。

余談ですが、このトルコ―ギリシャ間の住民交換には日本も若干登場します。ギリシャ近現代史研究の先駆者である東洋大学・村田奈々子教授によれば、このとき通りかかった「東慶丸」という日本の船が行き場を失っていたギリシャ人難民を助けたというエピソードがあります。その時に日本人船員が話していた「心痛い」という日本語が世代を超えて伝えられ、今のギリシャにも「ココロイタイ」という日本語を知っている人が多くいるとのことです。