“D”iscover -Campus-

「ヒトに合う次世代の技術」を求め、脳科学研究 に挑む ~同志社大学 若き研究者の挑戦~(前編)

同志社大学は、多様化・複雑化を増す社会課題に挑戦し、新たな領域の開拓やグローバルな活躍を目指す若手研究者を支援すべく、「次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(Spring! Doshisha)※」を実施しています。支援の対象となるのは、自由で挑戦的・融合的な研究に意欲的に取り組む博士課程後期学生。研究活動に専念して研究力の向上を図ることができる環境の整備やキャリアパスの確保に向け、多彩な支援を一体的に受けることができます。

※本プロジェクトは国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の次世代研究者挑戦的研究プログラムの採択を受けて実施しています。

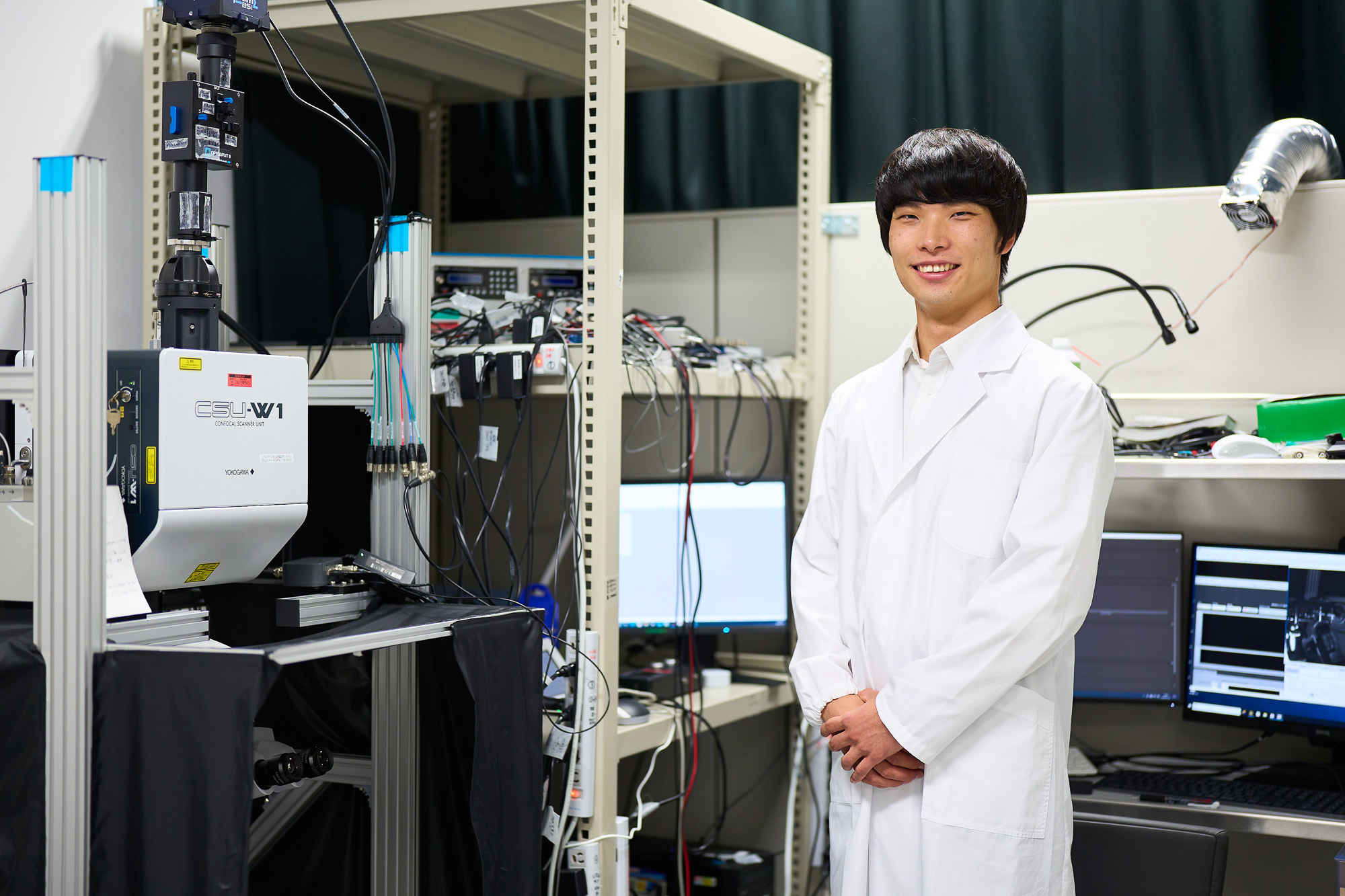

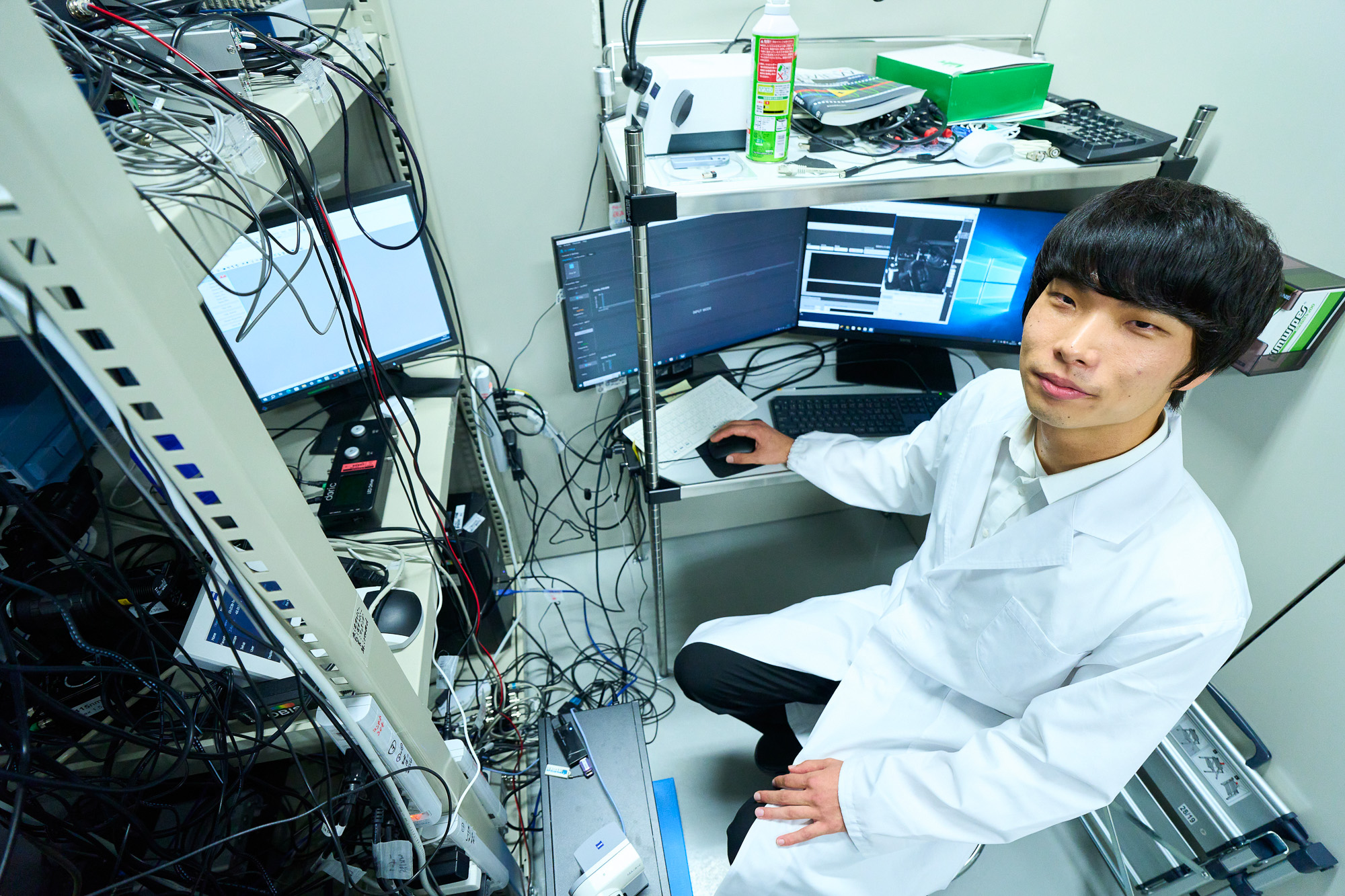

2023年度からプロジェクトの支援を受ける、脳科学研究科システム脳科学分野(脳回路機能創出部門 正水 芳人 部門長)博士課程4年次生の手塚虎太郎さんに話を伺いました。 ※脳科学研究科は5年一貫制博士課程

協調運動の神経メカニズム解明のための実験手法を開発する

機械を操作したり、楽器を演奏したり、スポーツをしたり。私たちは日常の様々な場面で手や足など身体の各部位をタイミングよく動かす「協調運動」をしています。当たり前のようにできている協調運動ですが、そのとき脳がどのように働いているかというメカニズムについては不明な点が数多くあります。それらを解明するためには、マウスを用いて詳細な脳活動を観察するという方法があります。

ところが、マウスに協調運動を学習させること自体が難しいという問題がありました。

そこで、マウスに協調運動を学習させる方法を開発することを第一の目標として研究を進めてきました。設定した協調運動課題をマウスに学習させ、その様子を解析する系も構築しました。解析結果を基にして新たな学習方法(仮説)を提案し検証するという、「仮説」と「検証」の繰り返しにより研究を進めてきました。試行錯誤の結果、ようやくマウスは運動課題を学習してくれるようになりました。このことは実験手法を確立したという意味でもあり、1つの大きな到達点になりました。

これからの課題としては、マウスが協調運動をする際に脳がどのように活動しているかを観察することです。脳の神経細胞は活動するとき、内部でカルシウムイオンの濃度が高まることがわかっています。そこで「GCaMP」と呼ばれるカルシウムイオンに反応する物質を脳の中に導入します。そのうえで、ある波長の光を脳に当てると、カルシウムイオンの濃度が高まっている領域にあるGCaMPは別の波長の光を発します。その光を捉えることで脳の活動を可視化できるのです。これをカルシウムイメージング法と呼び、この手法と今回開発した協調運動課題を組み合わせることで、今後は協調運動に関係する脳活動データを収集していきます。

工学を進化させるために、ヒトへの理解を深める

現在の研究には、「よりヒトに合う次世代の技術」を開発したいという思いから取り組み始めました。私はもともと、奈良工業高等専門学校で機械工学を学んでいました。その中で、多くの技術はヒトの生活をより豊かにするために開発されていることを学びました。現代技術は 、産業の基礎ともいえる機械工学が他分野の知見と融合しながら発展してきたという側面があります。

そもそも、工学は自然の原理を応用することで構築されてきました。では、工学をもっと進化させてより良い技術を生み出すには、自然の原理をもっと理解する必要があると考えることもできます。そう考えた結果、ヒトについて理解を深める必要があると感じ、大学では工学と医学との融合領域である同志社大学生命医科学部医工学科へ編入。さらに身体運動を制御する生物学的な原理 に迫るべく、大学院では脳科学を専攻することにしました。そして出会ったのが、現在の研究テーマです。

ヒトの状態を推定するには 、脳や筋肉の活動、心電位、表情、姿勢などのさまざまな生体情報からのアプローチがあります。それらを工学へとトランスファー(移植)することで、ヒトに合う技術を開発することができます。さらに生体情報として表出する身体内部の原理について知見があることで、今以上にヒトに合う技術が生み出せるはずです。ヒトと工学という2つの領域を俯瞰して見つめ、橋渡し役ができるようになることが私の目標です。