“D”iscover -History-

History of DOSHISHA #3 〜150年の歴史をたどる〜

「温故知新」。未来への挑戦の指針を学びとるべく、積み重ねてきた歴史をたどる。同志社は新島襄を中心に、幾多の困難を乗り越え、志を同じくする人々の祈りの中から誕生しました。「150年の歴史をたどる」第3回は、同志社を同志社たらしめた若者たちの群像を紹介します。

倜戃不羈なる若者たちの軌跡

1875年11月29日、京都・寺町の仮校舎で、同志社英学校は開校しました。生徒数8名、教師は新島襄とJ.D.デイヴィスの二人だけ。同志社という校名は「志を同じくする者の結社」を意味しています。創立時のメンバーは、教師と生徒というだけでなく、まさに志を同じくする者、最初の同志たちと言っていいかもしれません。とは言え、その規模は「学校」を名乗るには小さいものでした。

その翌年より、同志社は熊本から三十数名の新しい同志を迎えます。熊本洋学校で軍人教師のキャプテン・ジェーンズから英語で授業を受け、当時としては極めて高度な学識を身につけるとともに、キリスト教への熱い思いを抱いた、いささか過激な転校生たち。のちに「熊本バンド」と呼ばれる面々です。彼らは生徒の立場でありながらも同志社の教育レベルの向上を求めて新島襄に直談判する自己主張のはっきりした集団でした。新島襄の遺言に「同志社ニ於てハ倜儻不羈なる書生ヲ圧束せず」という一節があります。倜儻不羈とは、才能に優れ、常識や規則にとらわれないこと。これを口述したとき、襄の脳裏には熊本バンドの若者たちの顔が浮かんでいたのかもしれません。口述を筆記したのは明治から昭和にかけての大ジャーナリスト・徳富蘇峰。彼もまた熊本バンドの一員でした。

熊本バンドの「倜儻不羈なる書生」たちは、その後、実業家として、政治家や官僚として、また教育者や宗教家として、日本の近代を駆け抜けていきます。同志社の第八代総長を務めた海老名弾正もその一人。海老名総長のもと、同志社大学は大学令準拠の私立大学として初めて女子学生の入学を認め、男女共学を実現します。このとき、開かずの門を開けた女子学生もまた、倜儻不羈なる同志社人と言えるでしょう。

私立大学としては同志社が初

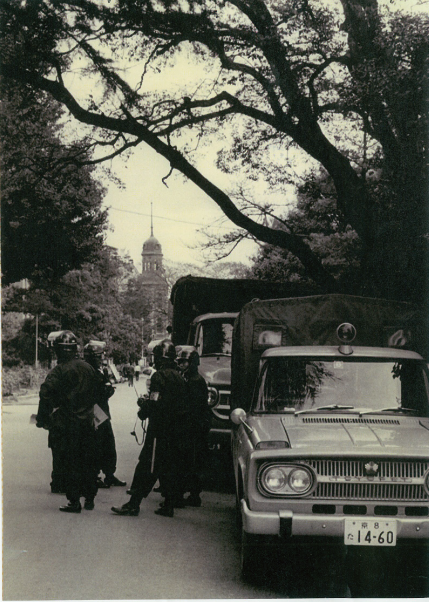

熊本バンドの「倜儻不羈なる書生」たちは、その後、実業家として、政治家や官僚として、また教育者や宗教家として、日本の近代を駆け抜けていきます。同志社の第八代総長を務めた海老名弾正もその一人。海老名総長のもと、同志社大学は大学令準拠の私立大学として初めて女子学生の入学を認め、男女共学を実現します。このとき、開かずの門を開けた女子学生もまた、倜儻不羈なる同志社人と言えるでしょう。 そんな若者たちの系譜は、戦後にも継承されていきます。1947年6月、学生の自治組織として学友会が発足。「大学設立の趣旨に基づき、学生自治により校風の振作と学生生活全般の発展向上をはかること」を目的としていました。1952年には全学学生大会において全学連への加入を決議。1969年には田辺町移転、大学運営臨時措置法案、1970年安保に反対して6カ月にわたる全学バリケードストライキを実施するなど、全国の学生運動をリードするような闘いを展開していきます。

大学自治が大きく揺らいだ出来事

学生の自発的な行動は、このような闘争ばかりではなく、たとえば現在まで続く障がい学生支援制度も、1999年4月、商学部に所属する聴覚障害学生及び当該学生が所属する学友会任意団体手話サークルUZU(うず)の学生が声を上げたことが大きな転機となりました。信念と独立心をもち、声を上げ、行動する。同志社は、そんな学生たちの群像が築いてきた大学でもあるのです。