“D”iscover -History-

History of DOSHISHA #5 〜150年の歴史をたどる〜

「温故知新」。未来への挑戦の指針を学びとるべく、積み重ねてきた歴史をたどる。同志社は新島襄を中心に、幾多の困難を乗り越え、志を同じくする人々の祈りの中から誕生しました。「150年の歴史をたどる」第5回は、同志社の教育の根幹に関わりながら、時代ごとに盛り上がりを見せてきたスポーツを紹介します。

特別ムービー

教育・競技の域を超え、架け橋になるスポーツ

―同志社と体育の先駆的な関係を踏まえて

知識や教育の源流をさかのぼると、たどり着く古代の哲学者たち。ソクラテス、プラトン、アリストテレス…。いずれの肖像も見事な肉体をしています。なぜ皆、筋骨隆々なのか― それは、「精神と肉体との間には密接なつながりがある」と考えられていたからではないでしょうか。

新島襄が学んだアーモスト大学では、体育が重要視されていました。その考え方の根底には、リーダーの資質「知・徳・体」を育むというリベラル・アーツ・カレッジとしての〝目的〞がありました。「知」とはギリシア語やラテン語の古典を通じてゆっくりと養われていくもの。「徳」はキリスト教によって徐々に体の内からつくり出されるもの、とされています。そして「体」は、「知」と「徳」の受け皿。しかし、アーモスト大学における体育は「体」を知性や道徳を補完する、健全な肉体を鍛え上げるものとして積極的に捉えられていました。同志社でもこの考えを受け継ぎ、体育に力が注がれてきました。

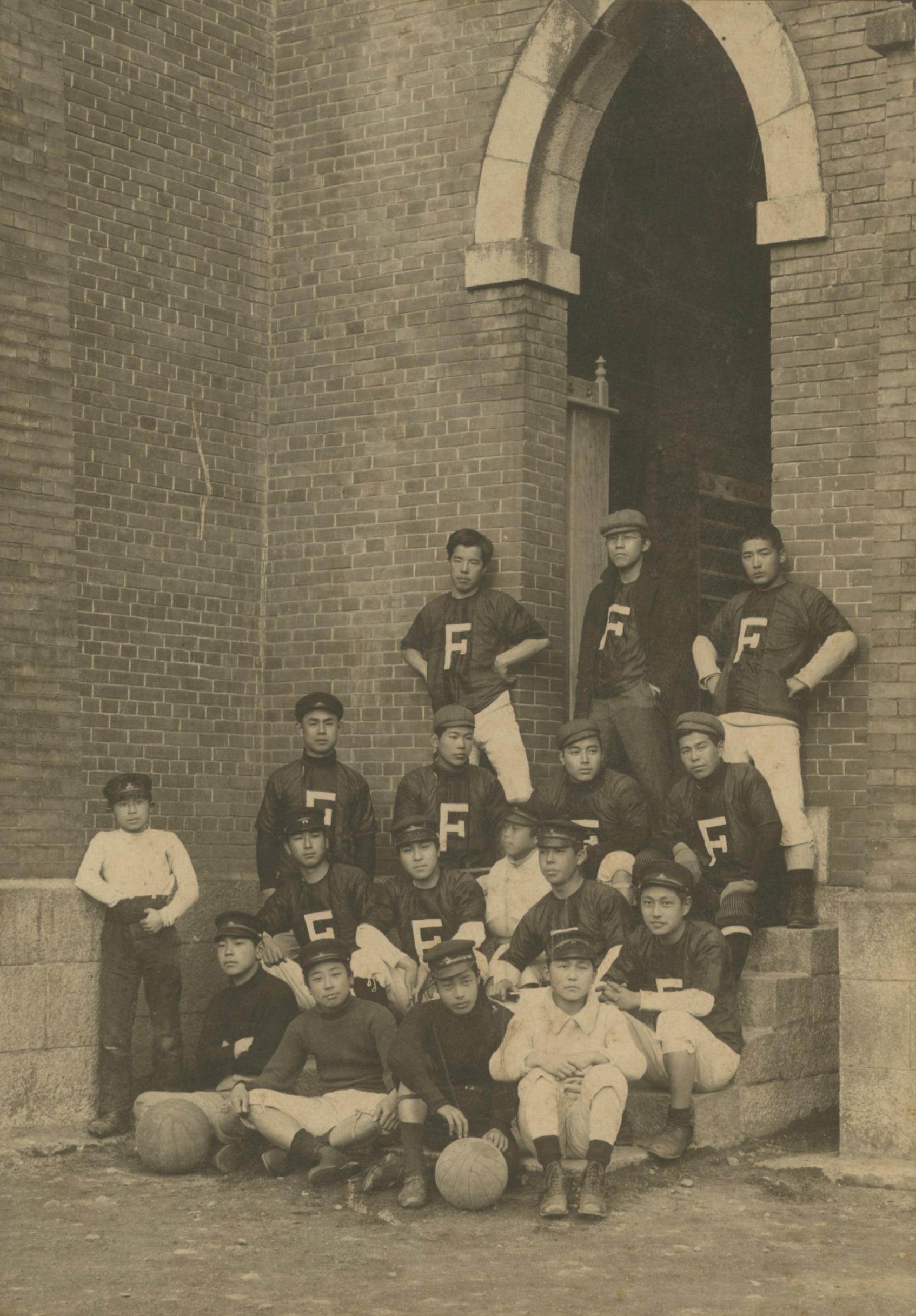

また同志社では、体育と共に、課外活動としてのスポーツが盛んに行われていました。1905年頃には、スポーツ団体をまとめた同志社運動会が組織され、各課外活動が正式な「部」に。よりスポーツが活発に行われるようになっていきます。時代が大正になると、同志社の部活動は華々しい活躍を収めていきます。野球部、ラグビー部、相撲部などが、数々の大会で優勝。輝かしい戦績は、卒業生にとっても誇らしいものでした。昭和に入ると、さらに卓球部、柔道部、バスケットボール部などの活躍も。とりわけ大きな盛り上がりを見せた競技が、陸上と水泳です。1932年のロサンゼルスオリンピックにて、同志社大学の西貞一が陸上競技200mと4×400mリレーに、同志社高等女学部の横田みさをが水泳100m背泳と4×100mリレーに出場を果たします。その後のオリンピックでも、在学生・卒業生は、フェンシング、アーチェリーなど数々の競技で出場、メダルを獲得。同志社に関わる人々を高揚させ、愛校心を刺激しています。

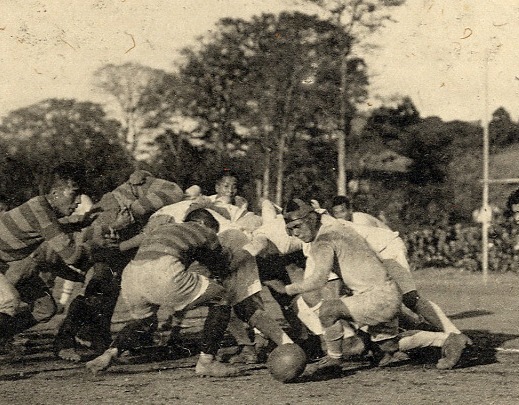

他校との交流戦も盛んに行われた(1926年)

活躍を続ける同志社のスポーツのなかには、「知・徳・体」の精神が今も受け継がれています。「我々は、スポーツ活動を『教育の場』と位置づける。学業とスポーツ活動を教育的に融和させて学生の成長を促し、主体的に考えて行動できる『知・徳・体』の調和のとれた人物を育成する」。2019年に制定された「同志社大学スポーツ憲章」の一文です。現在、同志社のスポーツは、学生たちの知性・精神と肉体を鍛え上げると共に、観る人を昂らせ、教職員・在校生・卒業生、そして過去・現在・未来、同志社の絆をつないでいく架け橋となっています。