“D”iscover -Opinion-

パーキンソン病の仕組みを解明し、予防薬・治療薬の確立を目指す ~iPS細胞を用いた再生医療の最前線~(上)

様々な組織や臓器の細胞に分化する能力と、ほぼ無限に増殖する能力を持つiPS細胞(人工多能性幹細胞)が誕生してから、間もなく20年が経つ。この間、世界中の研究者がiPS細胞を使って病態の解明や新薬の開発、さらに再生医療に取り組んできた。大学院脳科学研究科/研究開発推進機構西村周泰准教授もその1人だ。SDGsが掲げる「すべての人に健康と福祉を」の達成を目指す、西村准教授の研究内容とiPS細胞を用いた先端的な再生医療について話を伺った。

※本研究「健康寿命延伸のためのヒトiPS細胞技術を用いた脳老化研究基盤の創出」はAll Doshisha Research Model 2025「“諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ”同志社大学SDGs研究」プロジェクト の2023年度採択課題です。

より正確に病態を観察できるのは、ヒト由来の細胞だからこそ

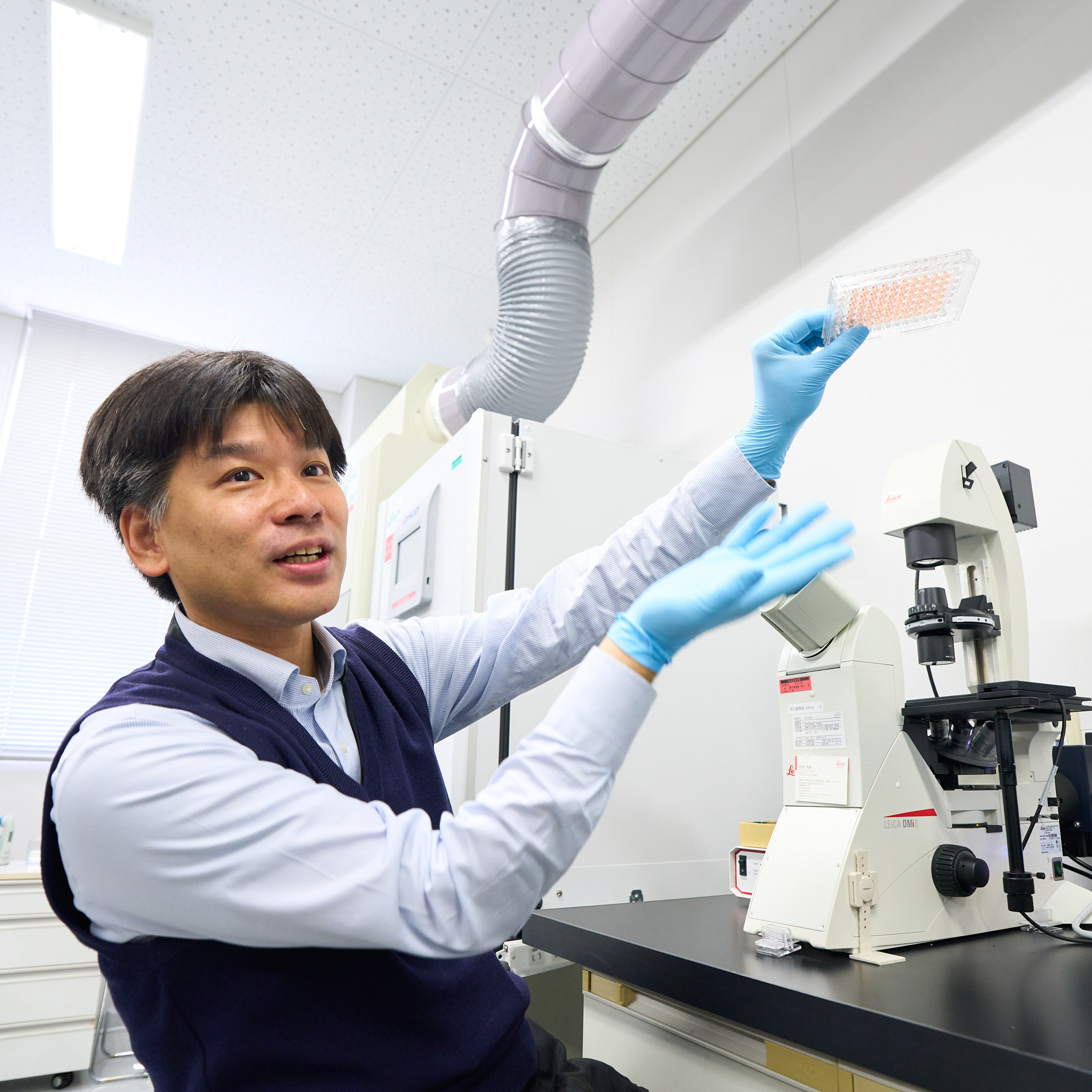

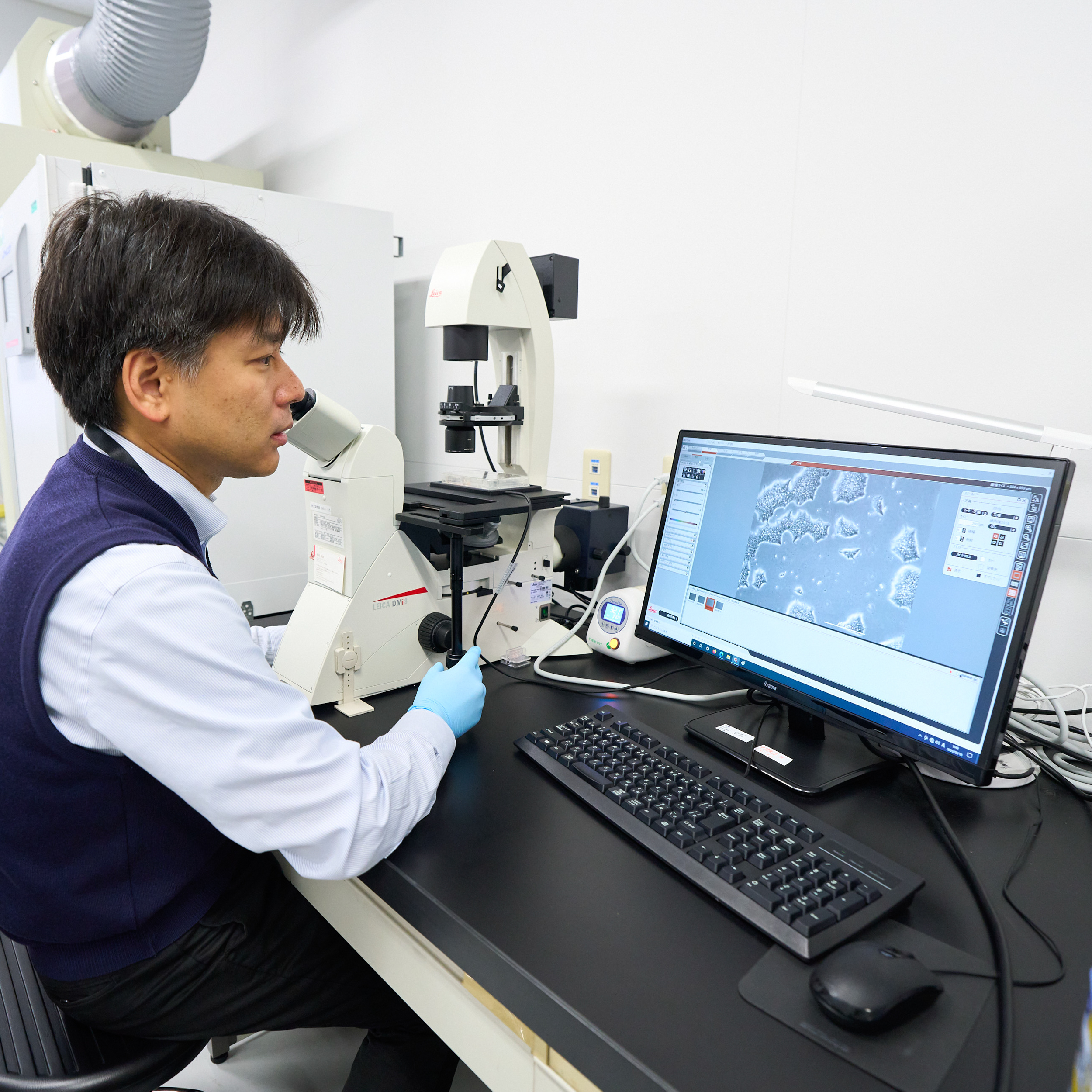

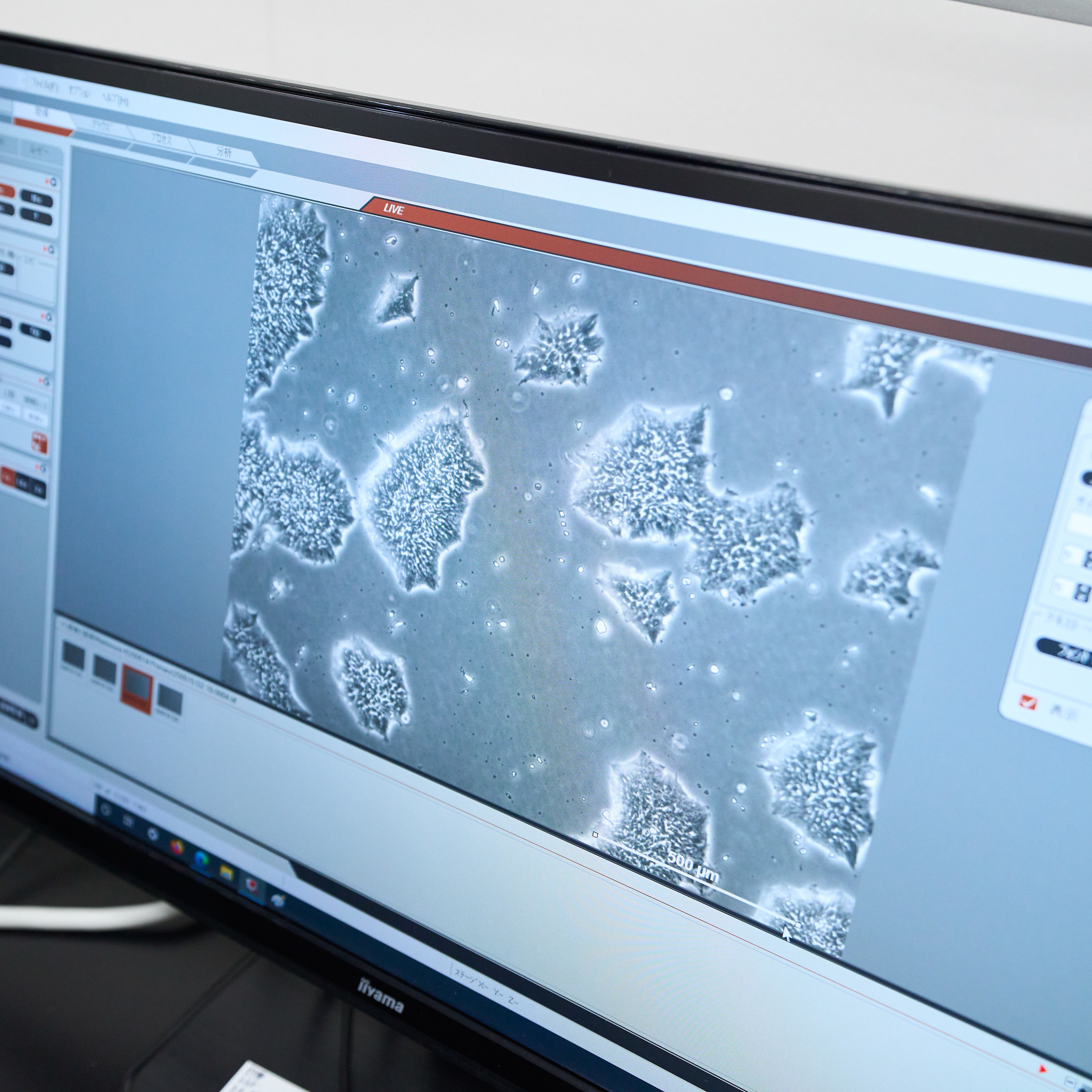

パーキンソン病など、神経変性疾患と呼ばれる疾患が起こる仕組みを明らかにし、予防や治療に向けた基礎を築くことが私の研究テーマです。 研究はヒトiPS細胞を用いて行っています。以前はマウスなどの動物や、無限に増殖できるように不死化させた細胞を利用した研究が主流でしたが、ヒトiPS細胞を利用することによって、研究の手法や内容が大きく発展したといえます。パーキンソン病は高齢者に発症することが多いです。長い年月を経たうえで発症する疾患を調べたいのに、そのための題材であるマウスの寿命はほんの数年。同じ条件で調べているとは言えず、研究を行ううえでの課題になっていました。それに対してiPS細胞は、実際に発症している患者の皮膚や血液から作ることができます。患者の遺伝的背景に基づく現象やヒト特有の生命現象を調べられることは、大きなメリットであるといえます。

パーキンソン病は、脳にあるドパミン神経の中にα-シヌクレインというタンパク質が蓄積し、ドパミン神経が死滅することで発症すると考えられています。脳は大脳や中脳、小脳など様々な領域でできているのですが、α-シヌクレインはそれらの領域を伝播していくとも考えられていますが、従来の研究では、伝播の様子をとらえることは難しかったです。それに対して私たちの研究では、iPS細胞から線条体と中脳という2つの領域を作製し、両者の間をα-シヌクレインが伝播することを確認することができました。まだ未解明ではありますが、α-シヌクレインの伝播が脳内で何らかの悪い影響を生み出し、パーキンソン病を引き起こしていると考えています。このように、意図した組織を作り出すことができたのは、「何にでもなることができる」というiPS細胞ならではの性質があったからです。

この研究は、All Doshisha Research Model 2025「“諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ”同志社大学SDGs研究」プロジェクトに採択されて実施しました。α-シヌクレインの伝播の様子をとらえ、それを抑制することが可能になれば、パーキンソン病や認知症の予防や治療が可能になります。それはひいては、健康寿命の延伸につながります。人生100年と言われる時代を心身とも健やかに過ごす一助になることを、私たちの研究は目指しています。

プラナリアを足がかりに再生の謎に迫る

今でこそ私はiPS細胞を用いた再生医療の研究をしていますが、最初はプラナリアの研究をしていました。プラナリアは、体を切られたとしても再生する生き物としてよく知られています。私が興味をもったのは、これが、脳神経系まで再生できてしまう点です。尻尾が切れても再生するトカゲのように、体の一部を再生することができる生き物はいるのですが、脳まで再生できるとなると、プラナリアはその代表格です。もちろんヒトも脳の再生はできません。そのため、パーキンソン病のような神経変性疾患は治療できないのです。脳梗塞のような外傷で脳の細胞が死んでしまった場合も同様です。これらの治療できない疾患に対するヒントを、プラナリアから得られるのではないかと考えたのです。

プラナリアを研究するなかでわかったことは、再生には「タネ」と「指令役」の2つが必要だということです。タネとは、どんな細胞や組織にもなることができる元の細胞で、プラナリアは、iPS細胞と同等の性質を持っているほか、体中にこのタネとなる細胞を持っています。それに対して指令役とは、体のどの部分が失われたかを認識し、その部分を再生して補うようにタネに対して指示をする仕組みです。私たちはこれを「位置情報システム」と呼んでいます。ヒトの場合は、発生期にはこの仕組みが働いていますが、発生期が終わるとこの位置情報システムも役割を終え、働かなくなります。この考え方からヒントを得て、再生医療ではタネに相当する細胞としてiPS細胞から誘導した目的の細胞を移植したうえで、それがヒトの体の中でしっかりと定着するため指令役に相当する仕組みもしっかりと機能させることができれば、より良い再生医療の提供につながるのではないかと考えています。