同志社時報

最新号

同志社時報は、学校法人同志社が年2回(4月・10月)発行している機関紙です。

最新号 第160号 2025.10発行

ピックアップ記事

日本のスポーツ界に法の支配を

スポーツ界の変革と拡大を目指して新たな時代を法で紡ぐ

日本のスポーツ界のさらなる健全化を図り、世界標準の産業へと発展させるために尽力する同志社人がいます。企業・メディアを巻き込み、国に働きかけ、メジャーリーグ公認代理人資格まで取得した背景と、その精力的な活動を伺いました。

稲垣 弘則さん

稲垣 弘則さんプロフィール

1984 年、大阪市生まれ。2007 年、同志社大学法学部卒業。09 年、京都大学法科大学院修了。10 年、弁護士登録。17 年、南カリフォルニア大学ロースクール卒業。同年〜18 年、Sheppard, Mullin, Richter& Hampton LLP 勤務。18 〜20 年、パシフィックリーグマーケティング株式会社出向。21 年〜、経済産業省・スポーツ庁「スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に向けた権利の在り方研究会」委員。22 年、スポーツエコシステム推進協議会事務局長。23 年、スポーツ庁・経済産業省「第2期スポーツ未来開拓会議」委員、一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会代表理事。24 年、MLB 選手会公認代理人資格取得、スポーツ基本法改正検討委員会委員。編著に『DX 時代のスポーツビジネス・ロー入門』(中央経済社)。

スポーツエコシステム推進協議会と日本のスポーツ界の課題

同志社大学法学部への入学動機をお聞かせください。

高校時代から弁護士志望でした。父が仕事を通じて弁護士と接する機会が多かった関係で、私も弁護士という仕事の面白さを知り、身近な人の役に立ちたいという思いから「町の弁護士」に興味を持ちました。一方で同志社中高ではずっとサッカーをしていて、日本代表サッカー選手の海外移籍を弁護士がサポートしたと聞き、スポーツ選手を支える弁護士になりたいという思いも生まれました。最終的には、スポーツの分野を専門とする弁護士を目指し、東京の大手法律事務所に入所することに決めました。

現在代表を務めておられるスポーツエコシステム推進協議会について教えてください。

「スポーツ競技の不正操作に関する条約」の日本批准を目指し、欧州評議会の会議に参加

「スポーツ競技の不正操作に関する条約」の日本批准を目指し、欧州評議会の会議に参加

スポーツのDX推進を図る大手企業が集まって2022年に設立された団体です。目的は日本のスポーツビジネスの振興と、スポーツを起点とした持続可能な経済圏の確立で、23年には一般財団法人化されました。海外ではテクノロジーを活用したスポーツビジネスが急拡大しており、日本でもDXの推進とそれに伴う課題の検討が不可欠です。協議会の調査により、諸外国においてスポーツベッティングの市場が急速に拡大する中、日本のスポーツが世界から賭け対象となり、また、日本居住者が違法サイトを利用することで約6・5兆円規模の違法市場が形成されていることが明らかになりました。世界でも同様に違法市場が拡大し、その背後では選手を不正に操作しようとする動きが存在します。これに対抗するため、各国はマコリン条約の下で連携を進めており、現在43カ国が署名していますが、日本はまだ署名していません。私も日本がこの条約に署名し、違法スポーツ賭博対策について世界と連携できるよう政府やスポーツ団体に働きかけています。

違法スポーツ賭博と聞くと、大谷翔平選手の通訳の事件が記憶に新しいです。

あのような事件を起こす人を生み出さないため、違法スポーツ賭博に巻き込まれる選手を守るために、私たちは対策を進めています。諸外国では、①違法性の明示・周知、②サイト等のブロッキング、③規制市場の創出・拡大という三段階のステップで違法スポーツ賭博対策を行っていることが明らかになっています。先ほど申し上げたとおり、日本では約6・5兆円規模の違法市場が存在することが判明しました。これほどの規模感が浮き彫りになったのは初めてのことです。今後は、官民が一体となり、海外の事例やノウハウを積極的に収集しつつ、選手・スポーツ団体・関係省庁・企業といったステークホルダーの間で情報を共有し、正面から対策を検討していくことが急務であると考えています。

スポーツビジネスにおける日本特有の課題として、他にはどのようなものがありますか。

南カリフォルニア大学ロースクールでの留学時代

南カリフォルニア大学ロースクールでの留学時代先ほど申し上げたとおり、日本のスポーツは、日本居住者だけでなく世界中の人からも賭けの対象になっています。プロ野球、Jリーグ、大相撲、高校野球などに、約5兆円もの賭け金が動いています。試合結果や試合経過と「スポーツ競技の不正操作に関する条約(マコリン条約)」の日本批准を目指し、欧州評議会の会議に参加(中央が稲垣さん)5いった「賭けの素材」となるデータが、スタジアムやアリーナで無断取得されるケースもありますが、スポーツデータの権利性が明確でないため、こうしたフリーライドに対抗する法的手段は十分ではありません。この「守り」の観点に加え、「攻め」の観点からも権利の明確化は不可欠です。スポーツは本来、放映権、肖像権・パブリシティ権、データに関する権利など、多様な権利を扱う「権利ビジネス」ですが、日本ではそれらが法律で明文化されておらず、企業や団体は十分に活用できていません。権利を活用してマネタイズする発想が希薄だったことが、スポーツ産業の拡大を鈍化させてきた要因といえます。今年、スポーツ基本法が改正され、スポーツ産業の拡大という視点が盛り込まれました。今後は、スポーツに関する権利の明確化を目的とした立法等が進むことが期待されます。加えて、日本のスポーツ界には企業法務に強い弁護士が少ないことも課題です。権利ビジネスを推進するにはリーガルの専門人材が不可欠ですが、ビジネスマインドを持つ優秀な人材を十分な報酬で雇うための資金も不足しています。資金の循環を生み出し、良い人材を確保・活用する好循環を構築できなければ、スポーツ産業の持続的な拡大は難しいと考えています。

選手を支える「志」と未来への展望

24年には、メジャーリーグ(以下、MLB)選手会公認代理人資格を取得されました。動機をお聞かせください。

弁護士6年目にアメリカ留学の機会を得たことを機に、事務所にスポーツプラクティス(スポーツビジネス法務)という新しい分野を確立したいと考えました。当時注目したのが、海外に移籍する日本人選手を対象とした代理人ビジネスです。MLBでは代理人が非常に大きな存在で、球団との契約交渉だけでなく、選手の生活全般にまで関与してサポートしています。一方で、日本人選手が海外に移籍する際には詐欺的なトラブルに巻き込まれ、大金を失ってしまうケースも少なくありません。こうした現状を改善するためには、弁護士が防波堤となり、海外のエージェント会社と連携しながら選手を守る仕組みが必要だと考え、MLB選手会公認代理人資格を取得しようと決意しました。その後は、アメリカのエージェント会社との関係構築に奔走し、日本でも選手とのつながりを模索しました。ご縁があり、ある選手からメジャー移籍の希望を聞き、MLB移籍に当たってのサポートを行いました。こうした経験を通じて、弁護士が代理人として果たせる役割の大きさを実感し、スポーツプラクティスを本格的に事務所の中に根付かせていく強い動機となりました。

MLBの代理人資格はどうすれば取得できるのですか。

米国の弁護士資格を持っていても取得することはできません。MLB選手会が実施する試験に合格し、さらに3年以内にMLBの登録選手とエージェント契約を結ぶ必要があります。私は留学を機に資格取得を目指し、実際に取得できるまでおよそ8年を要しました。

原動力は何ですか。

私の役割は、日本のスポーツ選手をサポートし、理不尽な状況から守ることです。スポーツ界は人気の高さに比べて選手の給与が低かったり、不正操作を防ぐための法整備が遅れていたりと、さまざまな理不尽を抱えています。こうした現状を変えたい、社会に貢献したいという強い思いこそが、私の原動力です。

現在の目標をお聞かせください。

日本のスポーツ界が違法スポーツ賭博対策に関する国際協調の枠組みにしっかり入っていくことが、当面の大きな課題だと考えています。そして中長期的には、スポーツに関する法制度が整い、権利が明確化されることが必要です。スポーツ界こそ「法の支配」が求められる分野ですし、スポーツ法務に携わる法律家を増やしたいという思いも強く持っています。さらに、日本の優秀な人材を海外に送り出して経験を重ね、その知見を日本に還元することで、スポーツ産業のさらなる発展につなげたい。そういう循環を作ることが、私の目標です。

どんなときに大きな喜び、やりがいを感じますか。

やはり、人から感謝されたときですね。スポーツエコシステム推進協議会の活動は、関わるステークホルダーが非常に多く、また違法スポーツ賭博対策はセンシティブなテーマですので、1社1社、一人一人の方向性を丁寧に揃えていく必要があります。そのような中で、私の草の根の取り組みに理解を示していただき、感謝の言葉をいただけた瞬間に、とても大きなやりがいを感じました。

読者へメッセージをお願いします。

「諦めなければ失敗はしない」とお伝えしたいです。私自身、多くの困難に直面してきましたが、決して諦めなかったことが、今の自分を支える土台となっています。

本日はありがとうございました。

(2025年6月30日、東京にて)

日本の心を器と哲学に込めて工芸の未来に挑戦し続ける

330年続く窯元に生まれ、新たな形で日本文化の継承と革新に情熱を注ぐ卒業生がいます。器に物語を紡ぐ「読む器」や工芸家の哲学を伝えるリトリート宿の構想など、多岐にわたる活動と、それを支える志を伺いました。

SHOWKO(しょうこ)さん

SHOWKOさんプロフィール

京都市生まれ。2001 年、同志社女子大学 短期大学部日本語日本文学科卒業。京都府立陶工高等技術専門校、京都市産業技術研究所で技術を学び、佐賀県で修行した後、創作活動に入る。国内で出展をするとともに、ミラノサローネには2011 年より3年連続で出展するなど海外にも展開する。その後、「読む器」をコンセプトにした陶磁器ブランド「SIONE(シオネ)」を主宰し、2016 年に銀閣寺界隈に直営店をオープン。2025 年には直営店の中に、「感性のひらく宿」として「うたひ」を開業した。メディア出演・掲載多数。著書には『感性のある人が習慣にしていること』15 版55,000 部(クロスメディア・パブリッシング)など多数。

日本文化の継承と革新が志の原点

ご実家は歴史ある窯元ですね。

茶道と非常に縁の深い、約330年続く真葛焼の窯元です。茶道も焼き物も日本が誇るべき文化。20代の頃はこれらの文化がどう守られ、また革新していけるのかに興味があり、現在の活動の原点になっています。真葛焼は兄が継ぐと決まっていて、私は逆に親から「焼き物をするな」と育てられました。でも大学時代に、とある方から「実家が窯元なのに、なぜ焼き物をやらないのか」と言われ、考えが変化しました。手に職をつけたいという思いもあり、大学卒業後は父に頼み込んで焼き物の学校に進みました。

他に背中を押したものはありましたか。

先祖に初代 宮川香山という、明治時代に活躍した陶工がいます。彼は優れた技術を認められ、横浜に招へいされて窯を築き、日本の国力を示すために輸出向けの陶磁器を作り、フィラデルフィア万博をはじめ、数々の万博に素晴らしい作品を出品しました。海外で高く評価されたために日本には作品がほとんど残っていかったのですが、2000年頃に再評価され、国内で大きな展覧会が開かれたんです。そこに行き、強くインスパイアされました。こんな素晴らしいものが作れたのに技術が途絶えてしまうと作れない現実を目の当たりにしました。焼き物の学校に入ったばかりの頃で、どのように技術や時代を継いでいくのかを真剣に考えるきっかけになりました。

その後、ご自身の制作活動だけでなく、日本の工芸品の価値の向上にも努めておられます。

プロダクトの背後には必ず職人がいて、その職人の仕事に光が当たってほしいという気持ちがずっとあります。伝統工芸の世界は長らく斜陽産業と言われ、継承者も減っている。しかし、これほど多様な職人さんや文化が残っている国は、なかなかありません。近代化の時代も手仕事の価値は認められ、こうして残ってきました。それを支えてきた職人の営みを皆さんに知ってほしいのです。

波佐見焼や有田焼の職人さんの仕事に京都の技術を合わせて、新しいメイドインジャパンを創出する活動もしておられますね。

昔、焼き物は産地で区切られていましたが、今は新しいものが多様な土地で作られています。それぞれの良さを組み合わせることで、また新しいものが作れるはず。佐賀県で修行していた頃、50年かかっても追いつけないような職人さんがたくさんいて、自分一人で作るよりも彼らと一緒に作った方が、絶対に良いものができると感じました。私自身はディレクションのほうが得意だったので、その立場で世の中に貢献できたらと思い、新しい陶磁器ブランドをつくる活動を始めました。

言葉と焼き物が繋がる「読む器」を入口に工芸家の哲学を伝えていきたい

現在は「読む器」というブランドを展開中です。

私が物語を執筆し、その一節一節が絵柄になっていて、読み進めてもらえるような器のシリーズです。茶道でお道具やお菓子の銘を知り、すべての取り合わせの中でホストの気持ちを想像するように、コーヒーカップにも物語がついていたら、もっと豊かな時間が過ごせるんじゃないかと思って始めました。まず入口は「かわいい」「素敵」という気持ちで買っていただき、その後に「これって伝統工芸なんだ」「どんな技術で作るんだろう」と興味を持ってもらえればいいなと思います。

そのような発想はどこから生まれるのですか。

多感だった中学時代、日記や詩を書くことで、言葉にならない感情を自分の中で消化していました。焼き物より、言葉による表現の方が先だったんですね。それで文学に興味を持ち、大学は日本語日本文学科で学びました。そして大人になってから焼き物と文学が繋がったんです。今では言葉を書く仕事もいただいていて、4冊目の本を執筆中です。すべてが繋がっていると実感しています。

陶芸を通して広く伝えたいことは何ですか。

今一番興味があるのは「クラフト×マインドフルネス」というテーマです。職人が物を作る際に何を考えているのか、工芸家が日々をどう過ごし、世界をどんな目線で見ているのか。ワークショップに来られる方も、成果物だけを求めているわけではなく、制作中の没入感や、精神的に平和な空間を求めています。これは工芸家の新しい価値だと思うんです。物を長く大切に使う豊かさに価値が見出される時代なので、工芸家の哲学を伝えることが、工芸の存続にとって重要だと考えています。一つには仏教です。私は去年得度して僧侶でもあるのですが、仏教とは生き方だと考えています。工芸家の哲学には、すべての自然物に神が宿るというアニミズム的な神道の考え方も入っています。土を使う焼き物や、木を削って仏を生み出す木工など、信仰なくしては作れないものばかりです。

ショールームの奥でリトリートの宿をスタート「自分を開く場所」になれば

今一番力を入れておられることは何ですか。

今年の6月から宿事業を始めます。以前書いた『感性のある人が習慣にしていること』という本がロ2025年に開業したばかりの宿「うたひ」10 私の志Interviewングセラーになり、多くの方が「答えのない時代だから、どうしたらいいか分からない」と感じていることに気づきました。そこで工芸家の生き方や考え方が、誰かの役に立つかもしれないと思ったんです。ワークショップでは参加者が自己開示をするような体験をされることが多かったので、そうした時間を長く提供できればと思ったのがきっかけです。元は旅館だったこのショールームの奥と下の部屋を改装した客室と、ハーブガーデンもあります。一日一組限定の宿です。

大きな喜びを感じられるのはどんなときですか。

ここにいらっしゃった方が、感度がすごく高くなって扉を出ていかれるときですね。悩んでおられる方、コスパ・タイパという考え方に疲れている方などが、何かしら得て帰られることに喜びを感じます。

夢があればお聞かせください。

日本の工芸の哲学が世界中に広がり、争いや、自分の欲のために動く人たちが少しでも減ればいいなと思っています。

大学時代の印象深い思い出はありますか。

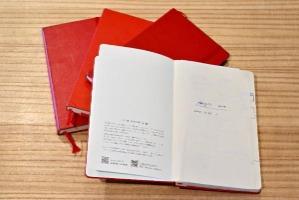

「明けぐれノート」

「明けぐれノート」

大親友の女の子がいました。卒業して私は修行で佐賀へ、彼女は東京に戻ることになり、「私たちは『明けぐれの時代』だね」と話し合いました。源氏物語に登場する、日が昇る直前の、一度闇が濃くなる時間のことです。今は見えないけれど、これから絶対に日は昇っていくから、数年間は自分のことに集中しようと誓い合いました。私はその日から「明けぐれノート」と名付けたノートを毎日持ち歩き、今では何十冊にもなっています。言葉を綴ったり、打ち合わせ内容をメモしたり、器のドローイングをしたりと、ずっと使い続けています。

読者の皆さんへメッセージをお願いします。

若い方には、経験のすべてが肥やしになっていくから、好奇心旺盛でいてほしいです。興味を抱いた事は「いつかやる」ではなく、すぐにやってほしいですね。そうすれば、すぐにやった自分が未来を生きていけるからです。

(2025年6月26日、京都市にて)

- 同志社時報 第160号 2025年10月発行

-

目次

| 新島 襄の言葉 | |

|---|---|

| 「ナマ子も決而馬鹿ニハ出来す、タヽケハ固くなるの一奇事あり」(横田安止宛書簡『新島襄全集』4 巻、345 頁) 海のナマコは無脊椎動物ではあるが、不思議なことに叩かれるととても固くなる。 新島は元気も目的もない、ヌラヌラとした骨なきナマコのような者が 多いことに嘆きつつも、その「骨なき者」が同じように思いがけず固くなることを信じ期待する。 そして横田安止にも決してそのような若者を見捨てないようにと諭す。 |

|

| 口絵 | |

|---|---|

| 法人 | 同志社創立150周年記念 同志社大学能楽部創部100周年記念 新作能「庭上梅」 -未来に繋ぐ新島襄の志- |

| 大学 | 逝去者追悼礼拝 |

| 女子大学 | 創立150周年記念事業 同志社女子大学図書館(今出川キャンパス)改修へ |

| 中学校・高等学校 | 同志社中高同窓会主催「ミライへ繋ごう La,La,La Doshisha」 |

| 香里中学校・高等学校 | 中学・高校 体育祭 |

| 女子中学校・高等学校 | 「芸術鑑賞」 |

| 国際中学校・高等学校 | 2025年 5月 Nueva School 交換プログラム 受入 3月 Nueva School 交換プログラム 訪問 5月 WWL(World WideLearning)クラスの授業風景 |

| 国際学院 | 初等部:『京都府私立小学校連合会合同音楽会』 国際部:『The DISK Model United Nations』 |

| 小学校 | 「花の日礼拝」 |

| 幼稚園 | 「花の日礼拝」 |

| 私の志 p4 | ||

|---|---|---|

| 日本のスポーツ界に法の支配を スポーツ界の変革と拡大を目指して新たな時代を法で紡ぐ |

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 |

|

| 伝統工芸の継承と新たな価値の創造 日本の心を器と哲学に込めて工芸の未来に挑戦し続ける |

陶芸家 |

|

| 特集 p12 | ||

|---|---|---|

| 座談会 教育のDX 教育のデジタル変革と可能性〜同志社教育の未来を探る |

奥野 浩之/佐藤 光友/風間 寛/松野 翔太 |

|

| 私の研究・私の授業 p22 | ||

|---|---|---|

| 聖書学 ~キリスト教と聖書について歴史的な考察を行い、批判的な精神を養う~ | 大学神学部 教授 村山 盛葦 | |

| 留学生の読書技術を高めるカリキュラム・デザイン | 大学グローバル・コミュニケーション学部 教授 脇田 里子 | |

| 実験動物を用いた薬物の体内動態解析 |

女子大学薬学部 教授 喜里山 暁子 | |

| 数学って面白い! |

国際中学校・高等学校 数学科教諭 山﨑 美幸 | |

| ものづくりを足場にした学びのOS ~地に足がついた経験で、未来のインフラを自分事に~ |

中学校・高等学校 技術科教諭 沼田 和也 | |

| 個別最適な学びを目指す同志社国際学院初等部の探究型学習 |

国際学院 教諭 荒谷 達彦 | |

| 特別寄稿 p42 | ||

|---|---|---|

| 同志社創立150周年記念シンポジウム 同志社・慶應・早稲田が考える教育の未来 ~私学の役割と人材育成~ | 法人事務部 創立150周年記念事業事務室 | |

| コラム・エッセイ p46 | ||

|---|---|---|

| 「プラスチック汚染」ということば | 大学経済学部 准教授 原田 禎夫 | |

| 「こいつ…今、「芸術」と言ったか?」 | 女子大学表象文化学部 助教 陰山 涼 | |

| 「正しさ」について | 小学校 宗教科教諭 中川 好幸 | |

| 建物案内 p49 | |

|---|---|

| (新)臨光館(同志社大学) | |

| 清心館(同志社香里中学校・高等学校) | |

| 同志社の逸品 p51 | |

|---|---|

| 山岡家文書より古写真「先生ト愛犬」(大学同志社社史資料センター) | |

| 新刊紹介 p53 | |

|---|---|

| 公教育における運営と統制の実証分析 | 田中 宏樹著 |

| 比較のなかの韓国政治 | 浅羽 祐樹著 |

| Why the Bank of Japan Has Failed to Conquer Deflation in Japan | 服部 茂幸著 |

| 図書館を学問する なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないの | 佐藤 翔著 |

| 英国女性ガーデナー物語 | 臼井 雅美著 |

| 刑務所に回復共同体をつくる | 毛利 真弓著 |

| 糖と脂で体は壊れる | 米井 嘉一著 |

| コンピュータとネットワーク | 土屋 誠司著 |

| 精神保健福祉法入門 | 大谷 實著 |

| 法学教育の四半世紀 ―ある「鎮魂歌」 |

川嶋 四郎著 |

| 幸田露伴の「知」の世界 |

西川 貴子著 |

| 知的障害者の施設解体の試み ~障害者自立支援法制定期における自立規範の変容と再編 |

鈴木 良著 |

| 和漢混淆文の成立と展開 |

藤井 俊博著 |

| 奈良・平安彫刻の文化史的研究 |

井上 一稔著 |

| 企業会計の本質を巡って ―プロトタイプとデジタル社会 |

田口 聡志著 |

| 18歳からの年金リテラシー入門 |

佐々木 一郎著 |

| 財務会計の思考法 |

田口 聡志著 |

| 石川能登 里山里海の観光復興 |

山上 徹著 |

| レクチャー p62 | ||

|---|---|---|

| 同志社カレッジ・ソング 解説 | 女子大学 名誉教授 児玉 実英 | |

| 同志社クローズ・アップ p74 | ||

|---|---|---|

| 同志社創立150周年記念講演会(函館/札幌) | 法人事務部 創立150周年記念事業事務室 | |

| リッチモンド・ラグビー・クラブ ラグビー国際交流試合 | 大学スポーツ支援課 | |

| 多世代で生きがいを創造!「ワンダフル・エイジング」の取組 | 女子大学現代社会学部 教授 日下 菜穂子 | |

| 語源俳句時報Etymology and Haiku Project | 中学校・高等学校 英語科教諭 Gabriel Frost Johnson | |

| 台湾で出会った学びと絆 ― 初の語学研修を終えて | 香里中学校・高等学校 英語科教諭 植田 阿津子 | |

| 「中1修養会」新プログラム | 女子中学校・高等学校 宗教部副主任・国語科教諭 小谷 祐介 | |

| 「ワールド・スカラーズ・カップ2025」にチャレンジする生徒たち | 国際中学校・高等学校 英語科教諭 サイモン ゴダード ウィドン | |

| 探究する子どもを育てる:英語イマージョン教育の現場から | 国際学院 初等部教諭 Robert Kent STUMBLES | |

| 国際交流を通じて―同志社小学校の取り組み― | 小学校 副校長 石川 博三 | |

| 毎日が探求活動 ~見る、触る、作る、試す、考える、一日中探求する子どもたち~ | 幼稚園 園長 矢田 貴美代 | |

| 同志社の一貫教育 hitohito-Li p100 | |

|---|---|

| 同志社一貫教育探求センターダイバーシティ推進に関する検討部会部会長 阪田 真己子 | |

| お知らせ p105 | |

|---|---|

| 2025年11月29日(土) 同志社創立150周年記念日スケジュール | |

| ハリス理化学館同志社ギャラリー展示ご案内 | |

| 新島旧邸公開のお知らせ | |

| 同志社女子大学史料センター第29回企画展 同志社女子大学 図書館のこれまでとこれから |

|

| 同志社校友会からのお知らせ | |

| 同志社女子部と同志社同窓会 | |

| 編集後記 p111 |

|---|

購読お申し込み・ご意見ご感想

購読料は無料

幅広く多くの方々に読んでいただくために、購読料が無料(送料:ゆうメール着払(1冊249円)のみ必要)になります。

定期購読のお申し込みを受け付けています

お申し込みは、『同志社時報』巻末の綴じ込みハガキ、または下記お問い合わせまでご連絡ください。

4月、10月の年2回発行。送料:ゆうメール着払(1冊249円)のみご負担ください。

お申し込みの際にお知らせいただく項目

- お名前

- ご住所

- お電話番号

- 校友・同窓・父母・一般・教職員の別(卒業生の方は出身学校と卒業年も)

- 何号までのご購読希望か

※未記入の場合は、購読停止のご連絡があるまでお送りします。

ご意見・ご感想をお聞かせください

皆様から親しまれる『同志社時報』にするために、ご意見・ご感想をお寄せください。

| お問い合わせ |

同志社大学 広報課 TEL:075-251-3120 |

|---|