大学間連携共同教育推進事業

大学間連携共同教育推進事業とは

「大学間連携共同教育推進事業」は、国公私立の設置形態を超え、地域や分野に応じて大学間が相互に連携し、社会の要請に応える共同の教育・質保証システムの構築を行う取組の中から、優れた取組を選定し、重点的な財政支援を行うことにより、教育の質の保証と向上、強みを活かした機能別分化を推進することを目的としています。

(以上、文部科学省のホームページより)

2012年度採択

地域資格制度による組織的な大学地域連携の構築と教育の現代化

事業概要

大学と地域社会との組織的な連携(=大学地域連携)を深化させつつ、大学・大学院教育の本体部分に地域社会との連携を埋め込んでいくという教育の現代的で普遍的な課題を実現することを目的とする。

大学・大学院教育の本体部分に地域連携を埋め込んでいくための体系的教育カリキュラムと運用スキームを開発することを通して、地域社会の課題の解決において大学が協働のパートナーの重要な一員として役割を果たすような地域社会づくりをめざそうとするものである。

事業期間

平成24年度~平成28年度(5年間)

連携校

龍谷大学(代表校)、京都大学、京都府立大学、京都産業大学、京都橘大学、京都文教大学、成美大学、同志社大学、佛教大学

連携団体

京都府、京都市、(一社)京都北部地域・大学連携機構、(一財)地域公共人材開発機構、(公財)京都市景観・まちづくりセンター、京都商工会議所、(一社)京都経済同友会、(特活)きょうとNPOセンター、(公財)大学コンソーシアム京都

本学取組担当代表者

同志社大学政策学部 教授 新川達郎

| さらに詳しい情報は 地域資格制度による組織的な大学地域連携の構築と教育の現代化でご案内しています。 |

|---|

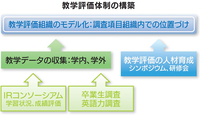

教学評価体制(IRネットワーク)による学士課程教育の質保証

事業概要

(1)概要

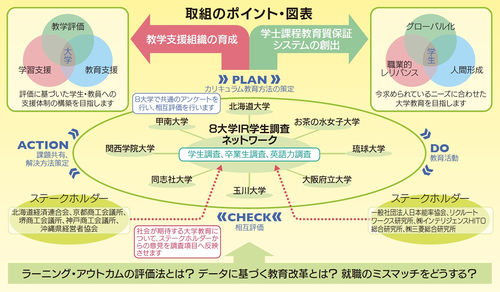

この取組では、国公私立8大学が連携し、学生調査分析とその相互評価をおこなうことをつうじて、大学の状況に適合した学士課程教育の質保証システムの創出と教学支援組織の育成を目指します。具体的には、在学生に対する学生調査に加えて、英語力調査と卒業生調査を展開し、現在の大学教育で課題となっているグローバル人材育成への対応と大学教育の職業的レリバンス(大学教育を通じて身につける能力と社会で求められる能力のミスマッチ)の検証にも取り組みます。これらのアンケート項目が社会のニーズを反映したものとなるように、経済界の9つのステークホルダーと連携します。

このような産学連携により、客観的なデータに基づいた教学評価のノウハウを共有し、日本版教学評価モデルの構築を目指すとともに、教学評価に携わる人材の育成を図ります。

(2)趣旨

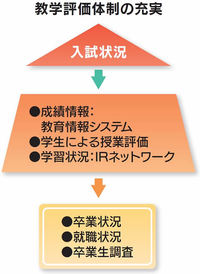

高等教育の質的向上のために、GPA制度、CAP制の導入、単位の実質化等の方策はすでに多くの大学で実施されてきました。そうした方策を十分に機能させ、持続的に教育の質保証を推進するためには、IR(Institutional Research)機能を開発し、大学の教学支援を充実させることが有効です。IRとは、大学運営や教育改革の効果を検証するために個別大学内のさまざまな情報を収集して数値化・可視化し、評価指標として管理し、その分析結果を教育・研究、学生支援、経営などに活用する活動です。

IR先進国である欧米を鑑みると、日本の大学の教学支援組織においても、「学習支援」、「教育支援」、「教学評価」の3部門が必要と考えられます。これらがバランス良く機能することで、教学支援体制が整い、高等教育におけるPDCAサイクルが現実のものとなります。IR活動は、「学習支援」、「教育支援」に資するデータの提供も可能であり、教育の質保証を実現するうえできわめて強力なツールとなります。IRの整備が進むことで、学生調査の分析だけでなく、英語力調査に基づく学生の英語力に関するアウトカム評価や、卒業生調査による大学教育の評価の実効性も高まります。

(3)取組内容

この取組では、大学IRコンソーシアムと連携して、教学評価体制の充実、アウトカム評価の確立(目標の設定、カリキュラムへの展開、成果チェック)、グローバル化への対応(英語力の評価体制)、大学教育の職業的レリバンスの検証(卒業生調査)をおこないます。

短期的取組

学生の学びの実態把握と教育成果に焦点を合わせた「8大学IRネットワーク」を構築し、連携8大学で共有するデータに基づき相互評価をおこないます。その評価結果を反映し、学士課程教育のグローバル化に向けた取組を進め、学士課程教育の質保証システムの汎用的モデルとなる教学評価体制を構築します。また、そのノウハウ及びグローバルな基準に適用する教学評価を専門的に実施できる人材を育成します。

(2)8大学IRネットワークの構築

共通の学生調査を活用して学生の自己評価による間接アセスメントを実施し、学生の単位取得状況や学習行動、学習成果、教育の効果等に関する基礎データを蓄積し分析します。そのための組織として「8大学IRネットワーク」を構築します。

(3)IRシステムの構築

8大学IRネットワークの構築に必要なデータとして、入学関連データ、教務情報、就職情報等の学生環境データを各大学において収集します。それらの情報と学生調査結果とを統合し、8大学が共用できるシステムを、大学IRコンソーシアムのシステムをベースに機能の追加・改良をおこない開発します。

(4)IRネットワークを活用した英語学習評価

学生調査の分析結果及び収集データをもとに、自己点検・評価及び連携大学間の相互評価を実施します。

(5)IRネットワークを活用した卒業生調査

卒業生に対するアンケート調査を実施します。在学中の学士課程教育への評価と、就職後に必要とされた知識、経験、技能、態度を調査し、大学教育の職業的レリバンスと大学卒業後のキャリア形成の関連性を解明します。

(6)教学評価人材育成のためのワークショップ事業

IRの仕組みの整備に加えて、連携大学共通の学生調査結果に基づいた分析と相互評価の手法を開発し、蓄積されたノウハウの共有等を通じて、教学評価に携わる人材を育成することも、この取組の重要な課題です。IRに関する専門的なワークショップを開催し、日本の大学における教学評価人材の育成をはかります。

長期的取組

外国語のなかでも、連携8大学にとって最も共通性が高く、かつグローバル化への対応としても最も具体的指標として活用できる「英語」について教育成果を測定します。連携大学が提供する英語科目の到達度評価システムの確立ならびに、教学評価コミュニティの構築をおこないます。

(1)英語学習調査の項目設定

学生調査の英語のアウトカム評価の分析結果に沿って、到達目標別レベル設定をおこない、各科目がどの能力のどのレベルを身に着けるものなのかを明確化し、8大学間で互換性の確保をめざします。具体的には、自己評価をもとに英語力の到達度、CEFR、履修した英語科目の内容の相関関係を分析し、「読む、聞く、話す、書く」の具体的な指標との対応関係を明示し、順次性、体系性をもった英語カリキュラムの策定を目標とします。

(2)高等教育機関での教学評価コミュニティの育成

IRによる客観的データに基づいた教育評価の文化を、8大学だけでなく、全国の大学に広げていくため、大学IRコンソーシアムと連携し、より多くの大学が参加することをめざします。

事業概念図

事業期間

平成24年度~平成28年度(5年間)

連携校

北海道大学(代表校)、お茶の水女子大学、琉球大学、大阪府立大学、玉川大学、関西学院大学、甲南大学、同志社大学

ステークホルダー

北海道経済連合会、堺商工会議所、社団法人 沖縄県経営者協会、神戸商工会議所、京都商工会議所、一般社団法人 日本能率協会、株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所、株式会社インテリジェンス HITO総合研究所、株式会社三菱総合研究所

連携団体

大学IRコンソーシアム

本学取組担当者

同志社大学 社会学部教授 山田礼子

| さらに詳しい情報は 教学評価体制(IRネットワーク)による学士課程教育の質保証でご案内しています。 |

|---|

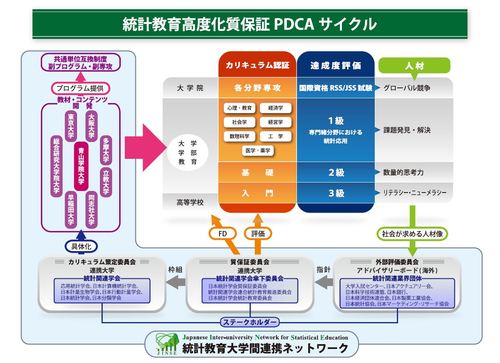

データに基づく課題解決型人材育成に資する統計教育質保証証

事業概要

今後の我が国におけるイノベーションを推進するために、新たな課題を自ら発見し、データに基づく数量的な思考による課題解決の能力を有する人材が不可欠です。課題発見と解決のための一つの重要なスキルである「統計的なものの見方と統計分析の能力」は文系理系を問わず必要とされることから、海外諸国では組織的な統計教育が実施されています。国際競争力の観点からも、我が国の大学における体系的な統計教育の充実が喫緊の課題となっています。

本取組では「統計教育大学間連携ネットワーク」を組織して、課題解決型人材育成のための標準的なカリキュラムコンテンツと教授法を整備し、さらに統計関連学会及び業界団体等の外部団体を加えた評価委員会による教育効果評価体制を構築することによって、統計教育の質保証制度を確立します。

事業期間

平成24年度〜28年度(5年間)

連携校

東京大学、大阪大学、総合研究大学院大学、青山学院大学(代表校)、多摩大学、 立教大学、早稲田大学、同志社大学

連携学会

応用統計学会、日本計算機統計学会、日本計量生物学会、日本行動計量学会、日本統計学会、日本分類学会

連携団体

大学入試センター、日本アクチュアリー会、日本科学技術連盟、日本銀行、日本経済団体連合会、日本製薬工業協会、日本統計協会、日本マーケティング・リサーチ協会

本学取組担当者

同志社大学文化情報学部・教授・宿久 洋

| さらに詳しい情報は データに基づく課題解決型人材育成に資する統計教育質保証でご案内しています。 |

|---|