プレスリリース

同志社大学商学部生が、医療と環境のエコ活動を融合した『超ECO祭』を開催!

ソーシャルマーケティング注1による社会課題解決に挑む同志社大学商学部の瓜生原(うりゅうはら)葉子研究室注2では、健康・医療と環境をテーマに学際的な社会実装研究を行っています。このたび、健康・医療と環境における資源の大切さに気付き、身近な行動を始めるきっかけを提供する『超ECO祭2023』を開催します(入場無料)。学生・親子・社会人など、どのような世代でもスタンプラリーで各ブースを回り、楽しみながら、未来を守るためにできることを考えるイベントです。広くご周知いただくとともに、当日はぜひ取材にお越しください。

| 日時 | 2023年11月3日 (金・祝)~5日(日) 10:00~17:00(ブースにより異なる) |

|---|---|

| 場所 | イオンモール Nagoya Noritake Garden (愛知県名古屋市西区則武新町3丁目1-17) |

| 内容 | 健康・医療と環境のエコに関する体験型情報提供 |

| 詳細ページ | ブース紹介 | 医療のエコ活動HP (medieco.net)

|

各出展内容と研究とのつながりは以下のとおり。

1. レンチンでできる!ヘルシー朝食クッキング

栄養バランスのとれた朝食の習慣化は、疾患予防につながり、医療資源を節約します。20代の朝食欠食率が高いことに焦点を当てました。事前調査により明らかになった行動障壁や動機を基に、実際に朝食を調理する企画です。栄養のある美味しい朝食を自身でも簡単に作ることができると実感し、当日配布する「朝食パスポート」のレシピを見ながら1カ月間朝食を継続し、習慣化していただくことを意図しています。

2. こころSHARE

家族それぞれの価値観を知ることで、誰かが何らかの形で意思表示ができなくなった時、本人の意思を尊重した治療の意思決定を行うことが可能となります。そのことが、医療従事者の心理的負担の軽減や、本人の意思による治療促進の普及に繋がります。しかし、日常生活の中で、家族で価値観を対話することは容易ではありません。そこで、カードゲームを通して楽しみながら互いに大切にしていることを知り、当日配布するプロフィール帳に記入し、互いの理解を深めることを意図しています。

3. オーラル脱出ゲーム~shining Xmas~

20代を境目に、口腔ケアへの意識が低下し、う蝕率・歯周病率が増加傾向にあることに焦点を当てました。歯の健康を守ることは生活習慣病の予防につながり、医療資源を節約します。ゲーミフィケーション(脱出ゲーム)を用いて歯に関わる正しい情報を得て歯科検診へつなげることを意図しています。

4. 楽しく学んで地球くんを救おう!

生物多様性という言葉自体を聞いたことがある人は多いのですが、その減少に影響を与えるものが多く、複雑なため、明確な生物多様性保全行動に結び付けられていない実態に着目しました。レッドリスト等に掲載されている動植物、それらの減少が人間の社会活動・経済活動に起因していることについて情報提供し、自分ができる行動を考え、一歩踏み出すきっかけを提供することを意図しています。

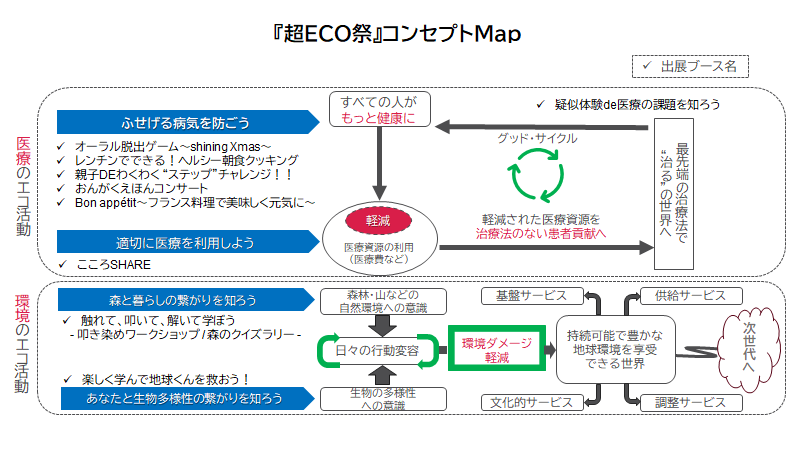

共創メンバーと共に、コンセプトMapに示す社会の実現を目指しています。

- Bon appétit〜フランス料理で美味しく元気に〜(名古屋外国語大学フランス語学科大岩ゼミナール)

- 疑似体験de医療の課題を知ろう(名城大学iMPACT!プログラム有志)

- おんがくえほんコンサート(ミライアルかわさき)

- 親子DEわくわく“ステップ”チャレンジ!!(アステラス製薬株式会社/株式会社大樹アローズジム&ラボ名古屋)

- 触れて、叩いて、解いて学ぼう -叩き染めワークショップ / 森のクイズラリー-(株式会社ソマノベース)

医療のエコ活動とは

医療のエコ活動とは、限りある医療資源を大切にし、”国民一人ひとりが医療に優しい活動”を行うことです。社会保障関係費・医療費が増加する超高齢社会の日本において、将来にわたり安定した医療サービスが提供され、「人生100年時代」を幸福で健康的に生きられる社会の実現を目標に研究活動をしています。

同志社大学商学部 瓜生原葉子研究室 医療のエコ活動

注1)対象となる人の声(行動できない理由、行動したくなる動機など)を調査し、行動科学理論を用い、各人の考えや行動パターンに合った施策を提供することで、自発的な行動変容を実現する体系的な方法。https://o-socialmarketing.jp/

注2) ソーシャルマーケティングに基づく行動変容の実践を通じて社会貢献を行い、学術性と社会性の両立を行う独創的な研究室。公式サイト https://www.uryuhara.com/ をご参照ください。

| 本件に関する問い合わせ |

同志社大学商学部 教授 瓜生原葉子(うりゅうはら ようこ)

TEL:075-251-3704 |

|---|

| 取材に関する問い合わせ |

同志社大学広報部広報課

TEL:075-251-3120 |

|---|