以下、本文になります

地球と宇宙を展望する~宇宙時代における大学の使命~

同志社創立150周年記念(大学事業)公開シンポジウム

パネルディスカッションの様子はこちらからご覧ください

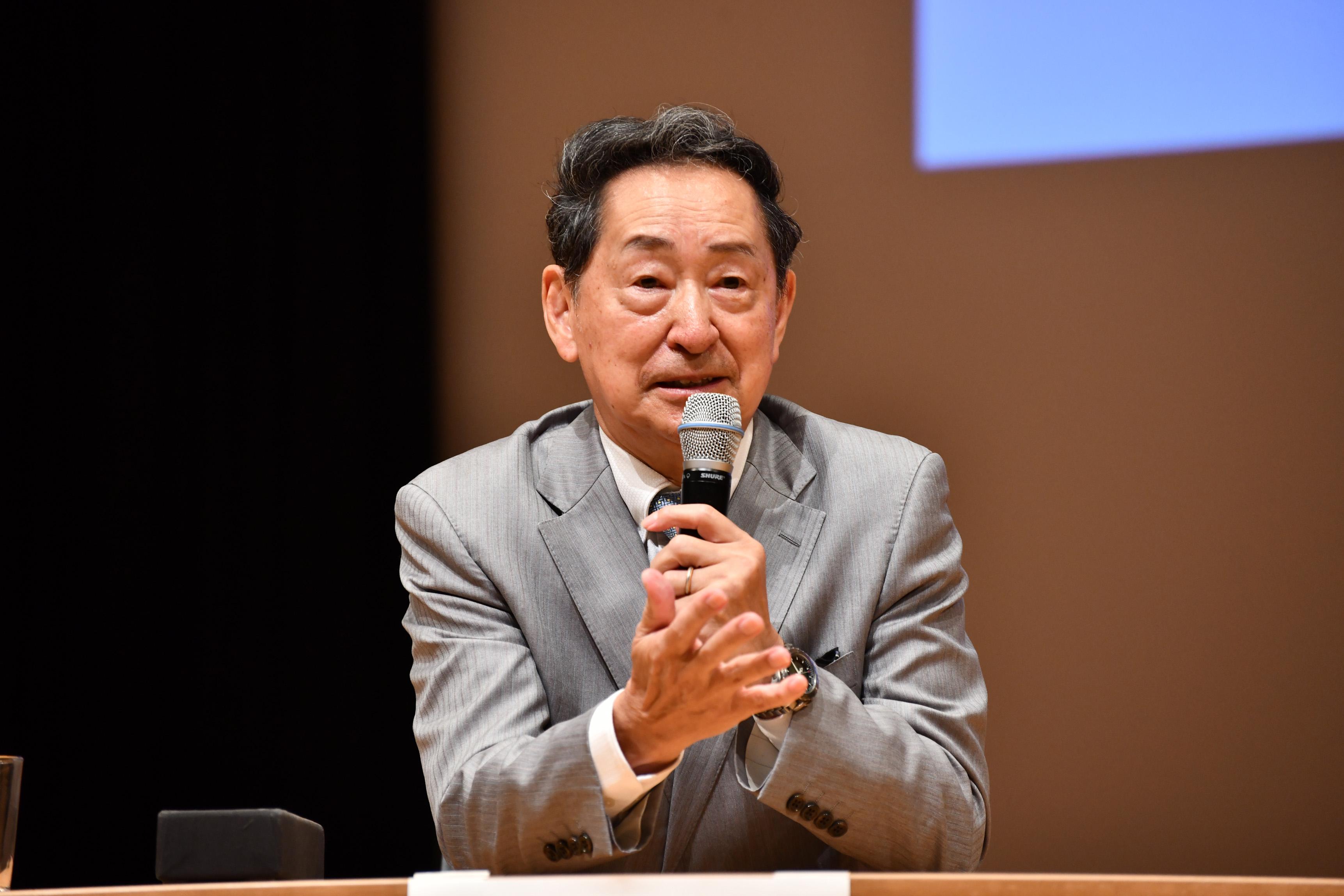

対話 毛利 衛 氏 × 小原 克博

登壇者

- 毛利 衛 氏 宇宙飛行士・日本科学未来館名誉館長

- 小原 克博 同志社大学長

モデレーター

後藤 琢也 同志社大学副学長

宇宙からの視点 〜生命と地球を再認識する~

- 小原

- 毛利先生は宇宙から地球をごらんになった後、地球に対する印象はどのように変化しましたか。

- 毛利

- 宇宙には空気がなく、重さもありません。空気のない所へ行くこと自体、生命にとって常に死と隣り合わせであるということです。普段無意識に呼吸している空気のありがたさ、適度な温度、太陽の光。これらは地球上では当たり前すぎて気がつきませんが、宇宙という極限環境に身を置くことで、生と死の境界を意識し、今の私たちの「生きている」という状態を再認識させられます。この宇宙からの視点は、私たちが当たり前だと思っていることを見つめ直し、新しいものの考え方をもたらしてくれます。つまり宇宙全体から見れば、地球上に生命や人間が存在する環境の方が特殊だということですね。

- 小原

- 今のお話を聞いて、その背景にあるのは、毛利先生が提唱されているユニバソロジ(Universology)という世界観ではないかと改めて思いました。すべてがつながっているということですね。先生が宇宙実験で細胞培養をされた際、たまたま地球上に見えたオーストラリアの地形と培養中の細胞の形が酷似していたというお話を、先ほど基調講演で伺いました。極微の世界と極大の世界がつながったときの感動が私にも伝わってきました。私たちは普段その間で生きているわけですが、科学を通じて、目では見えない世界まで見ることができ、さまざまな技術を使って宇宙空間を見て、そして宇宙から地球を見ることができるようになりました。これによって、ひと昔前の人々よりもはるかに豊かな世界観、宇宙観を持てるようになったのは本当に恵みだと思います。しかし同時に、私自身の研究課題ですが、すべてがつながり、非常に特殊な地球環境にいる仲間であるはずの人間同士が、なぜ争いから脱することができないのかという現状もあります。微細な世界から宇宙に至る間にある人間世界のあちこちに、なぜ断絶が生じているのか。この断絶をなぜ乗り越えられないのか。私自身が自らに問い続けている課題でもあります。この課題を認識するためにも、宇宙から地球を見るとすべてがつながっているという感覚について、私たちは理解を深めていかなければならないと改めて感じました。

現代社会に求められる進化 〜人間中心主義の相対化と生命への畏敬~

- 後藤

- 本日の毛利先生のご講演では、キーワードとして「ユニバソロジ」と「つながり」がありました。そのつながりが過去から現在、未来へと続くというお話でした。新島襄も150年前に大学を創設する際、150年で大学ができるとは思っておらず、もっと将来まで見据えていました。毛利先生は今の大学に対し、宇宙時代を見据えた次の進化について、どのような事を期待されますか。

- 毛利

- 新島襄は150年前、物質的、社会的、システム的にも進んでいた西洋世界を見て、日本の封建時代を変え、新しい若者を育てようとしたのだと思います。しかしそれから150年経ち、良く学び実践してきた日本の大学システムは今、研究教育すべての面で西欧世界と対等になりました。日本が先導した科学技術研究によってヒトゲノムが解明され、遺伝子的には人間が特別ではないことが科学的に証明されました。現代、大学での研究では日本が西欧社会へ貢献する時代になりました。その理由の一つは、中世以降の西欧の人々は、人間は神が創ったものという前提で科学研究を進めてきた方法論と関係があります。神に近づこうと人間や生物を科学的に細かく分析し、究極を理解してから今度はそれを組み立てて人間を理解しようとしました。物事を研究する科学的なアプローチのひとつが要素還元的な手法です。しかし、その結果、皮肉にも神の子、人間の前提が否定されたのです。つまり、人間は特別ではない。神が創ったものでもない。人間は他の生物と同じ遺伝子の組み合わせで成り立っている。したがって、人間だけが他の生命種を絶滅させていい優位性を持つわけではないことが、21世紀になって科学的に証明されたのです。ビッグデータをスーパーコンピュータで扱えるようになり人工知能を駆使して、生命の創造さえも可能になりました。科学技術によって、今急進的に社会変革が起きています。一方、西欧文化と異なる感性を持つ多くの日本人は、自然に育まれるすべての生命と自分がつながっていることをもともと当たり前と感じています。人間だけが特別だという考え方は、日本ではそれほど多くないと思います。他方、新島の学んだ西洋社会には、基本的に人間が特別なものであるという思想がありました。それは小原学長の言われた「争いがなくならない」ということにもつながっています。宇宙開発における「スペースコロニー」という考え方もその一つです。今でも宇宙技術を開発する人々、特にアメリカでは「スペースコロニー」という言葉を使いますが、もう帝国主義の時代ではありませんよね。もちろん宇宙への進出はこれからも続くでしょうが、人間が特別ではない、地球生命のひとつにすぎない、という発想で、地球環境に畏敬の念を持ち将来へと持続的に扱っていかなければなりません。このような謙虚な考え方は、世界の国々の中で日本人は比較的受け入れやすいのではないかと感じています。地球における循環型社会も、これから非常に大切になります。日本がリーダーシップを執り、これから世界の人たちに理解していただく努力をしないといけないのではないでしょうか。

- 小原

- まったく同感です。特に150年を振り返ったときに、科学が到達した一つの成果は、かつてあったような人間絶対主義や人間中心主義を相対化してくれたことだと思います。19世紀中頃にはダーウィンの『種の起源』が著され、20世紀にはDNAの二重らせん構造が解明され、さらにゲノム分析によって、人間とチンパンジーの差がそれほど大きくないことも分かってきました。あるいは動物行動学などを通じて、人間だけが特殊なコミュニケーション能力を持っているのではなく、イルカや他の哺乳類、あるいは昆虫のような生物ですら、人間にはできないような特殊なコミュニケーションによって社会を形成していることも明らかになっています。

さまざまな事が分かる中で、人間もやはり地球上の生命の一部であり、人間の持つ特殊能力と思っているものも、すべては進化の連鎖の中で獲得したものだと理解できます。ですから私たちは謙虚に、人間もこの地球あっての生命の一つなのだと、改めて認識すべきだと思います。私の分野で言いますと、キリスト教の神学者で後にノーベル賞を取ったアルベルト・シュヴァイツァーという人物がいます。彼は第一次世界大戦に従軍し、血で血を洗うような戦争をする中で、「なぜこんな愚かな事を人間はするのか」と考え続け、最後に行き着いた結論が、人間中心主義の克服でした。そして、彼が文明論の中で書き記した一番の鍵となる言葉が「生命への畏敬」でした。人間だけではなく、地球上のあらゆる生命が畏敬されるべき価値を持っている。昆虫だから、魚だからといって、決して価値が低いのではなく、あらゆる生命に対して畏敬の念を持たなければならないという思想です。生命の種の違いを乗り越えていこうとした思想でもあります。これが今ヨーロッパなどで、特に若者の間で広まっているヴィーガンなどの運動にもつながっています。

150年という時代を振り返ると、私たちは150年前には持ち得なかったさまざまな知見を持っています。しかし同時に人間は、なかなか根本的な愚かさを克服できないでいると思うのです。宇宙に進出し、世界の大国も月面着陸や、月における資源開発などを競っています。各国が競うことは結構だと思いますし、私たちが宇宙時代にふさわしい意識に到達できれば良いのですが、国益中心の宇宙開発に傾きすぎると、地球上の領土争いや資源争いが、月面や宇宙空間でも繰り返されるのではないかと非常に危惧しています。最悪の場合、SFに描かれているような宇宙で争い合う未来も、決して絵空事ではないでしょう。国際宇宙ステーションでは、国の違いを超えた、宇宙空間ならではの協力と調和があるわけですから、私たちはそうしたものを広げていきたい。しかし現実には、人間の欲望は宇宙にまでたどり着くほどの大きなものです。それをどうコントロールしたらいいのか。技術の革新と人間の欲望をしっかりマネジメントできるようなものを、私たちは求めていかなければならない。大学教育が今の時代において果たすべき役割もここにあると思います。

傲慢さと責任、未来への希望

- 後藤

- ここで、若い方々からご質問があれば。

- 学生

- 4年生です。非常にわくわくして聞かせていただきました。私自身、現在進行している戦争や社会課題、環境問題などを見て、自分の死までつなげて深く考えてしまう癖があります。その度に、今の自分の活動や研究に意味がないのではと考えてしまうことがあります。社会課題は人間の文化が作り上げた結果なので仕方がない、そしてその先に、私たちはそれぞれが違う遺伝子を持ち、違う考えを持っているから仕方がない、と落とし込んでいました。しかし今日のお話を聞いて、下の段階に行くのではなく、地球生命を維持するつながりという、さらに上の段階を考えることによって、私たちがすべての生物とまともに生きていくことができ、さらに自分が今生きている喜びを感じながら生きていけるのだと感じました。

そこで質問させていただきたいのですが、人間は特別ではないという観点から言うと、今私たちがいるこのホールなどの建築物もすべて自然の摂理の中に生まれたものと見ることができ、中にはCO2をたくさん出すようなものもある。それらの産物が地球上にたくさんある状態で、その産物によって私たちは宇宙に行くことができているとも言えます。そこの切り離しが現実として存在し、その傲慢さは、頑張っても人間がこの先捨てきることができないのではないかと考えています。切り離しはしていくべきなのか、それともそれを踏まえた上でどう生きていくのかを考えるべきなのか、お聞かせください。

- 毛利

- 素晴らしい認識です。今のお話を聞いて、すごく嬉しくなりました。私の伝えている事を非常によく理解されて、自分の問題としても捉えるという両面をお持ちです。自分が加害者であり、被害者でもある。私はそれが生命そのものじゃないかなと思っています。

今まで人間は、宗教や国、科学技術などさまざまな知恵で生き延びてきましたが、ここにきて「地球」という限界がはっきり分かりました。他の学生さんもそうですが、自分の研究が、大きな地球生命としての循環にどう役立っているのかを必ず考えてほしい。CO2はさまざまな仕事をしていると、必ず出ます。もちろん出さない努力も必要ですが、あまり制限すると人間の方に無理がかかる。それをどうしていったらいいのかを絶えず考え続けることが、これからの大学で学ぶ事であり、社会人になっても考え実践する事なのです。それを謙虚に行える限り、人類はおそらく大丈夫だと思います。しかしそれを無視して、エネルギーをいくら使ってもいいから自分のやりたい事だけをするという風潮が、今非常に起こってきています。逆に、あなたのような人が増えるのは良いチャンスです。大いに悩んでください。悩んだら必ず味方がいるはずです。自分だけで悩まなくても、仲間がいますのでお互い励ましあい連携してください。

- 小原

- 最初に生と死の問題から入っていただいたのはすごく大事だと思います。その認識があれば傲慢さにストップがかかる。私たちは放っておけば傲慢になり、欲望には際限がありません。そしてSNSなどのインターネット上のサービスで見られるように、デジタル技術は私たちの欲望をかき立てるようにできていますよね。「もっとたくさん買ってください」「こんな面白いものもありますよ」と。技術が欲望をかき立て、そこから生まれた技術や商品がさらに欲望をかき立てるという形で、技術と欲望が無限の上昇スパイラルを描いているのが、現在の資本主義の実態だと思います。そこから我々が逃れるのは本当に難しい。しかし、私たちの命が限りあるものだと気づいたとき、自らの傲慢さに対して謙虚な気持ちになったり、地球上のいろいろな命とつながった存在であることに気づいたときに、はっと立ち止まることができると思うんですね。そうした視点を持ちながら、私たちが宇宙時代に対して何ができるのかを考えていかなければなりません。

今日の問いかけの一つは「人間は特別な存在ではない」ということです。その通りだと思います。それにもかかわらず、同時に言わなければならないのは、人間は他の生物と比べて特別に大きな影響を地球環境にもたらし得る存在だということです。それくらい大きな力を人間は持ってしまった。CO2の排出にしても、地球環境そのものを改変するくらいの強い影響力を及ぼし、また技術においても人口増大においても同様です。この責任は人間にしか取れず、人間しかその問題を解決することはできません。この課題をきちんと解決していくことは、人間に与えられた特別な使命だと私は思います。 - 毛利

- まさに小原先生がおっしゃったような事のために、学生には研究してほしいのです。今、海洋プラスチックの問題が世界中で大変です。でも日本の研究者によって、いわゆる石油や石炭を材料にせず、発酵を司る細菌によって生分解性ポリマーができています。それらは従来のプラスチックバッグや、スプーン、フォークと同じように使われ、たとえそれらが海に流されても海水中にいるバクテリアの餌になり分解されます。現在、いろんな分野で研究中の学生さんには、これから環境を良くしていくさまざまな発見や、可能性があなたの研究の中にも見つけられます。人間が地球や自然を変えてしまう立場になったと同時に、回復する可能性もまだまだ大学の研究を通じて生み出せるのです。私は同志社大学の若い学生や研究者に将来それぞれの分野で世界の研究リーダーになってほしいと期待しています。

- 後藤

- ありがとうございました。

| 関連情報 | 同志社大学公式YouTubeチャンネル 当日の様子(動画)は上記リンクよりご覧ください。 |

|---|