“D”iscover -Opinion-

発想の転換がもたらした待望の解毒剤 ~火災ガス中毒から命を守る救急救命用治療薬の開発~(前編)

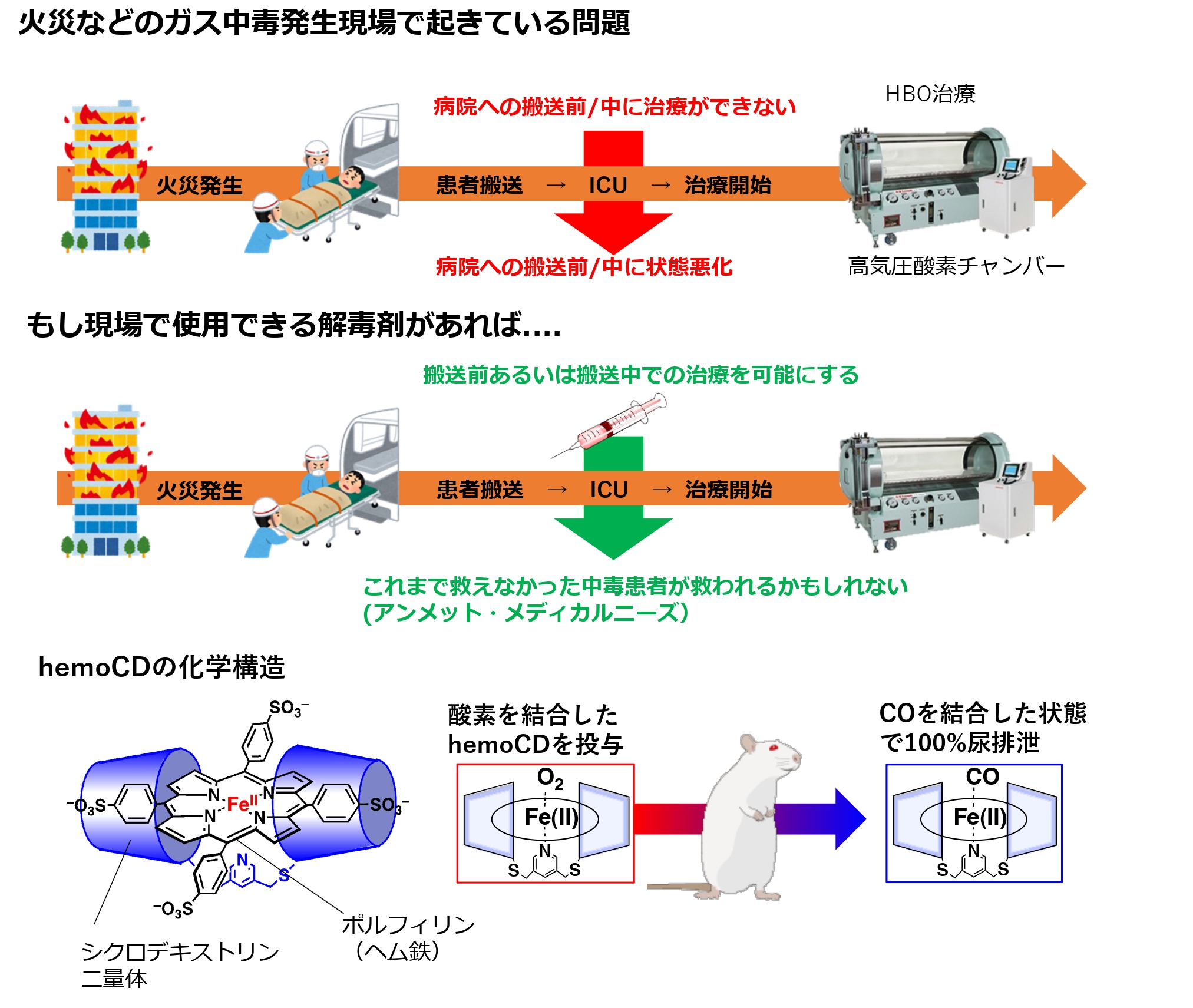

火災では一酸化炭素などの中毒が甚大な被害を招くことがある。京都アニメーション放火事件や大阪・北新地クリニック放火事件はその最たる例だ。少ない外傷で火災現場から救出できたにもかかわらず、火災ガス中毒でなすすべもなかったという救急隊の証言が残っている。そのような状況に明るい光を照らそうとしているのが、代表的な火災ガスである一酸化炭素とシアン化水素による中毒を素早く解毒する救急救命用治療薬だ。開発に取り組む理工学部機能有機化学研究室の北岸宏亮教授に話を伺った。

世界初の人工ヘモグロビンを開発

私が所属する機能分子・生命化学科は、「何らかの機能を持った分子を作る」ことに挑んでいる学科だと言えます。特に私たちのアプローチは、「生物のまねをする」ことで新しい分子を作る学問です。生物のからだの中にはたくさんの魅力的な分子があり、それを手本にして機能性を備えた新しい分子を作ろうとしています。

生物は機能を備えた様々な分子を持っています。その中で私が学生時代からターゲットとして研究してきたのが、ヘモグロビンです。ヘモグロビンは、血液中の酸素を運ぶという機能を持った分子です。肺で受け取った酸素を血管を通って全身の細胞に渡すことで、運搬を行っています。

ヘモグロビンをもう少し詳しく観察すると、「ヘム鉄」という存在が見えてきます。ヘム鉄は酸素とくっついたり離れたりする張本人と言える存在です。ヘム鉄はその名の通り、鉄としての性質があります。つまり錆びるのです。錆びたヘム鉄は酸素を運ぶことができません。実際、メトヘモグロビン血症病 といって、ヘム鉄が錆びてしまったことで酸素を運べなくなる病気があります。では、どうしてヘム鉄は錆びずに酸素を運搬できているのでしょうか。それは、ヘム鉄の周りにある、ヘモグロビンを構成する他の分子たちが錆を防いでいるからです。すなわち、ヘモグロビンと同じ働きをする分子を人工的に作るのであれば、ヘム鉄を錆びさせないことがポイントになると言えます。

ここで注目したのが、シクロデキストリンという化合物です。「シクロ」とは「環」を意味し、「デキストリン」は「糖」を意味します。この場合の糖はブドウ糖が連なってできたオリゴ糖のことですから、シクロデキストリンは「環状オリゴ糖」とも呼ばれています。シクロデキストリン、すなわち環状オリゴ糖は環の部分に物質を取り込み、体外へ排出するという性質を持っています。このことから食品添加物として使用されています。苦みや刺激を抑えるために使われたり、二日酔い防止のドリンク剤や体脂肪を低減させる緑茶などにも使用されたりしています。私たちはシクロデキストリンの「環が物質を取り込む」という性質を活用。シクロデキストリンを2つつなげ、環の部分にヘム鉄を閉じ込めました。そうすることで錆を防ぎつつ、酸素の受け渡しという機能を実現したのです。「hemoCD」と名付けられたこの分子は、世界で初めての人工ヘモグロビンとなりました。

人工血液の開発過程で見つけた解毒作用

人工ヘモグロビンが完成したので、次のステップは人工血液の開発です。私たちは酸素を結合させたhemoCDをラットに注入し、その動きを観察しました。hemoCDは人工ヘモグロビンですから、予定では血液中を循環し、結合している酸素を体のどこかの細胞に渡してくれるはずです。そして肺へ戻り、酸素を受け取って再び血管を通って体を循環する想定でした。ところが結果は、赤い尿が出るというものでした。これは、hemoCDが体内を循環することなく、尿と一緒に排出されたことを示します。排出された尿を調べると、hemoCDに一酸化炭素が結合していることもわかりました。

実験は失敗です。とはいえ、なぜ想定外の出来事が起こったかには興味があります。調べてみたところ、まずhemoCDが尿として排出されたことは、分子の大きさが問題だとわかりました。尿は腎臓の濾過膜を通っています。通常のヘモグロビンやタンパク質は濾過膜の穴よりも大きいため、尿に含まれることはありません。疲れがたまったときなどは濾過膜の穴が広がり、タンパク質が通り抜けてしまいます。これが「タンパクが下りている」と言われる異常な状態です。さてhemoCDですが、サイズが濾過膜の穴よりも小さかったのです。だから通り抜けて尿と一緒に排出されてしまいました。私たちはヘモグロビンの機能はまねしていたのですが、サイズはまねしていなかったのです。

では、一酸化炭素はどこから来たのでしょうか。実は生物の体の中には、ごく微量の一酸化炭素が存在しています。そして、hemoCDはヘモグロビンの100倍の強さで一酸化炭素と結合するという性質を持ちます。この2つの要因が重なったことで、hemoCDが体内の微量の一酸化炭素をキャッチしたのです。しかも腎臓の濾過膜を通り抜けるほどの小ささだったおかげで、尿と一緒に一酸化炭素を体外に排出するという性質まで備えていたのです。

実験結果は思ったものとは違いました。しかし発想を変えると、hemoCDは一酸化炭素の解毒剤になると言えます。こうして私たちは、新しい薬になる可能性を秘めた物質と出会いました。

火災ガス中毒から5分で回復

解毒剤としてのhemoCDの可能性を発見したものの、すぐにはそこから先の研究に取り掛かることができませんでした。というのも、hemoCDを合成する作業は非常に手間がかかるからです。そんな中で発生したのが、2019年7月の京都アニメーション放火事件です。さらに2020年になるとコロナ禍が拡大。4月からは授業がオンラインになったうえに学会もなくなり、時間だけはたっぷりあるという状況になりました。そこで、hemoCDを大量生成して解毒剤の開発に向けた実験に取り掛かることにしました。

火災時に発生して中毒を引き起こすガスには、一酸化炭素のほかにシアン化水素があります。シアン化水素は、カーテンなど化学繊維が燃えたときに発生します。そこで開発にあたっては、hemoCD-PとhemoCD-Iという2種類のhemoCDを用意。前者は一酸化炭素と結合し、後者はシアン化水素と結合します。hemoCD-Twinsと名付けたこの化合物を生理食塩水に溶いて点滴などで投与することで、2つのガスを同時に解毒する仕組みにしました。

実験は、火災ガスを模した一酸化炭素とシアン化水素の混合ガスをラットに吸引させることで行いました。混合ガスを吸引して5分でラットは行動を停止。このタイミングでhemoCD-Twinsを投与したところ、ラットは再び活動を開始しました。そして尿を出したのです。2時間後にラットの体内を調べたところ、ガスもhemoCD-Twinsも残っていませんでした。このことから、hemoCD-Twinsは副作用のない解毒薬であると言うことができました。

hemoCD-Twinsには救急救命用治療薬としてのメリットも備えています。前述のように、火災ガスには主に2つの種類があります。しかし火災現場や救急搬送の現場などで、どちらのガスを吸引して中毒になっているかを調べている余裕はありません。それに対してhemoCD-Twinsは、「どちらにも効く」という性質を持っています。現場の医療スタッフは、「ガスの種類はわからないけど、中毒であればまずはhemoCD-Twinsを投与」という判断ができるのです。

hemoCD-Twinsは粉末です。そのため、常温で長期保存が可能です。管理が簡便なことも、救急医療の現場では非常にありがたいポイントです。救急隊は中毒被害の可能性が考えられる現場に出動する際に、「hemoCD-Twinsを生理食塩水に溶かして持っていく」というアクションを行うだけで準備ができるのです。

やけどの治療をはじめ、火災から命を守る医療は進化を続けています。ところが、どんなに高度な治療技術があっても、火災ガスの中毒から患者を救うことはできませんでした。消防士などが懸命に火災現場から患者を救出し、病院へ搬送しようとも、ガス中毒になっていては手の施しようがなかったのです。本研究は、そのような着手されていなかったニーズを埋めるものだと言えます。