“D”iscover -Opinion-

パーキンソン病の仕組みを解明し、予防薬・治療薬の確立を目指す ~iPS細胞を用いた再生医療の最前線~(下)

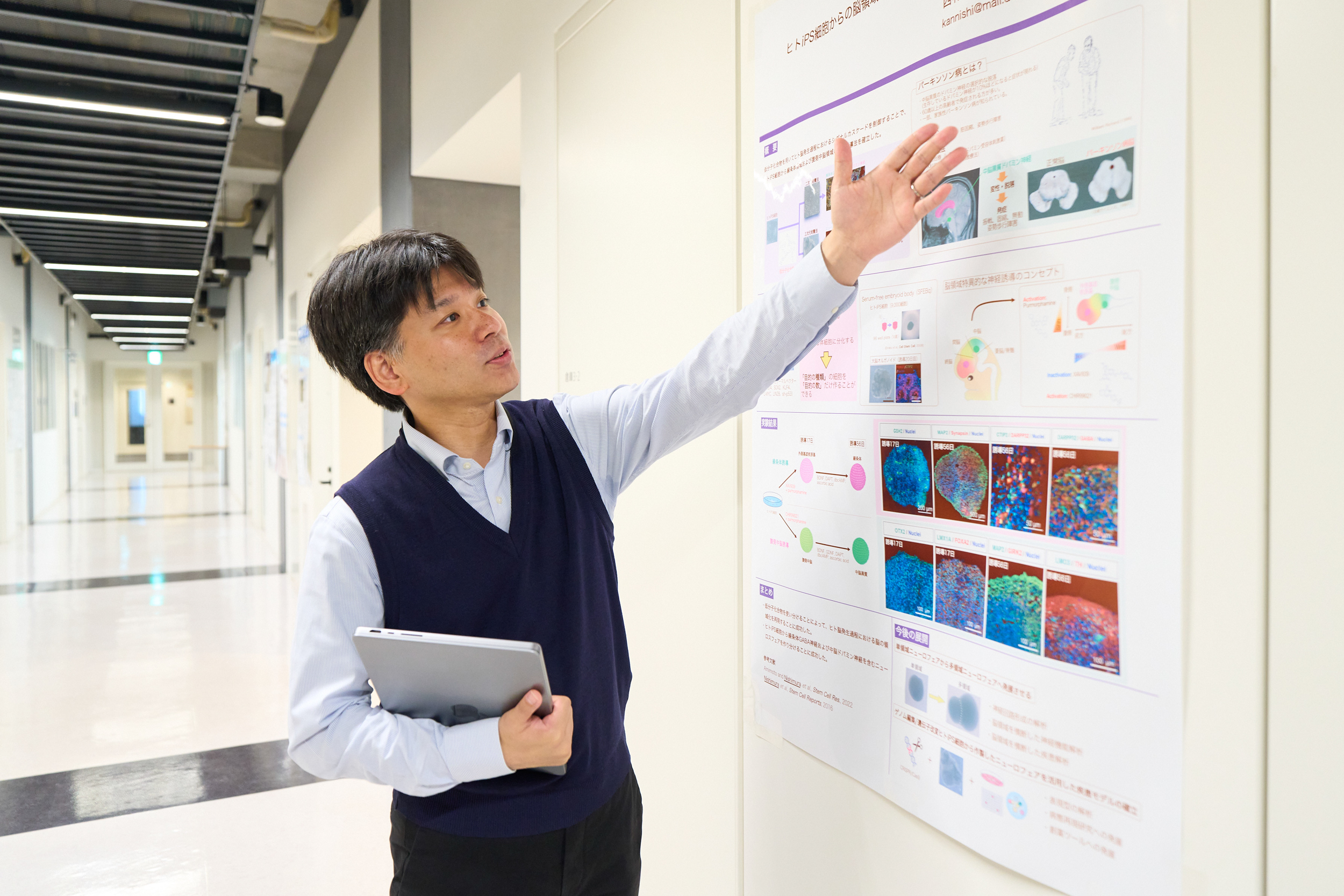

恵まれた環境で研究に集中

同志社大学の特色の1つは、他の研究室との交流が活発なことです。研究者同士が気軽に言葉を交わし、お互いの研究内容などについて情報交換をしています。分野の近い先生からは具体的なアドバイスをもらえますし、まったく異なる分野の先生からヒントや刺激をもらえることもよくあります。バイオロボットのように、異分野の研究との融合によって新しいチャレンジに乗り出すことも可能です。

研究者を支える環境も魅力です。今回のSDGsのプロジェクトをはじめ、採択を受けて研究費などを得るためには様々な手続きが必要です。申請書など書類の作成も欠かせません。ともすれば研究者にとって苦手なそれらのプロセスを、本学ではリサーチ・アドミニストレーターをはじめ、専門の部署の方が手厚くサポートしてくれます。おかげで研究に集中しやすいです。大学院生を対象にした研究費や生活費の支援を得られる制度もありますし、大学院(博士後期課程)の授業料が無償になる制度もあります。大学院生もまた、思う存分研究に没頭できるでしょう。

iPS細胞が京都大学で誕生したという経緯もあってか、京都、そして関西は再生医療に関する研究が活発な地域です。このような“地の利”は、情報へのアクセスという点で強みになっています。学会などで発表される前の最新の情報や、公の場では発表されない裏話などもやはりあります。それらにアクセスできるのは、近い距離で頻繁に顔を合わせているからこそです。

目の前の「おもしろい」に打ち込めば、道は広がっていく

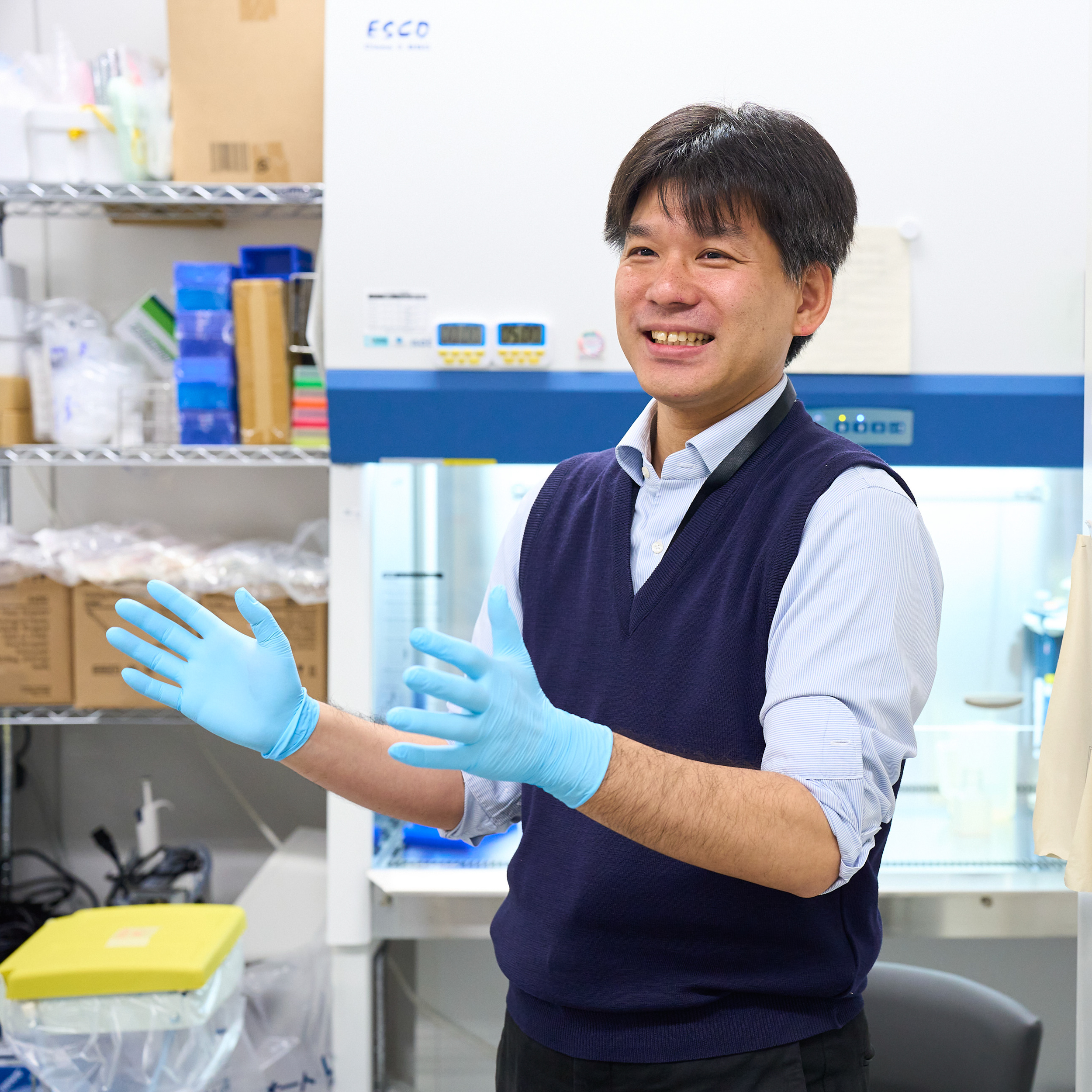

科学は、数々の謎や未知を解明してきました。不治の病とされていたものを、治療可能にしてきました。このような科学の力に“便乗”し、便利さや快適さを享受することはもちろん素晴らしいことです。しかし、便利さや快適さを生み出す一員に自分がなれたとしたら、さらに素晴らしくてとても楽しいことではないでしょうか。そんな人生の選択を、ぜひ考えてもらいたいです。

進路選択にあたっては、「興味のあることに飛び込んでみて」とお伝えしたいです。とはいえ、「自分が今興味を持っていることが、将来の仕事につながるとは思えない」という人もいるでしょう。でも、それでかまわないのです。私も出発点はプラナリアでした。最初の興味であるプラナリアを研究するなかで、脳神経系やiPS細胞という次の興味と出会いました。それが今につながったのです。目の前の「おもしろい!」に熱中すれば、次の「おもしろい!」と出会えるはずです。それが繰り返されて、最初には思いもしなかった場所にたどり着けるはずです。研究は、新しいこととの出会いの連続です。これほど楽しいことはありません。ぜひ皆さんも、同志社大学で研究の楽しさを味わってください。