以下、本文になります

第150号

第150号

ピックアップ記事

妖怪文化研究家

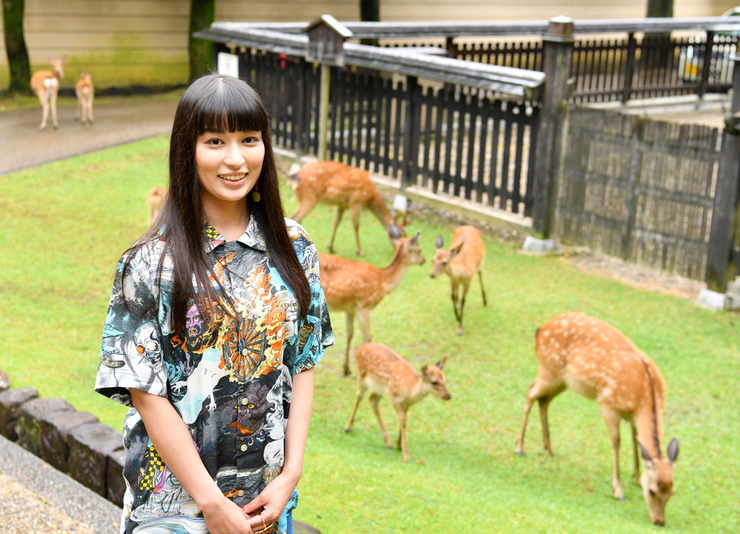

木下 昌美(きのした まさみ)さん

| 1987年福岡県生まれ。2010年、同志社女子大学学芸学部日本語日本文学科卒業。2012年、奈良女子大学人間文化研究科(現・人間文化総合科学研究科)博士前期課程修了。同年奈良日日新聞社に入社、2014年退職。現在は講演、妖怪ツアーなどを行う他、奈良県内のおばけ譚を収集し、2016年3月より毎月第一月曜に電子新聞「奈良妖怪新聞」を発行中。著書に『すごいぜ!!日本妖怪びっくり図鑑』(辰巳出版)。 |

人と共に生きる妖怪たち 妖怪と人との深いつながりを追究する

子ども時代の興味を突き詰めて、妖怪研究に没頭する毎日。謎めいた肩書きとは裏腹に、好きなことをひたすらに追い求めて輝く人が、そこにいました。

お化けを通してモノ・コトを考える

- ──

- 妖怪文化研究をされるようになった経緯を教えてください。

- 木下

- 小さい頃から読書やテレビアニメの「まんが日本昔ばなし」が好きで、水木しげるさんの漫画も身近にありました。高校生になり、お化け好きの塾の先生から専門書をお借りして読むうちにお化けが研究対象になることを知って、大学で勉強してみようと思ったんです。同志社女子大学を志望したのは、神話・説話文学がご専門の寺川眞知夫先生が授業で鬼を取り上げていることを、シラバスで知ったからです。ちょうど歌人の馬場あき子さんの著書『鬼の研究』からも影響を受けた頃でした。現代のようにお化けが細分化されて種類が増えたのは江戸時代からで、昔は鬼、天狗、鵺(ぬえ)、土蜘蛛などしかなかった。そこで、まずは鬼の研究から着手することにしたわけです。

- ──

- 学生時代はどのような研究をされましたか。

- 木下

- 『今昔物語集』の仏教説話に出てくる鬼の研究です。仏教の凄さを説明するために鬼が使われるだけでなく、儒教や道教など海外の思想、宗教、信仰、風習が元になったと思われる鬼もいて、面白い話がいっぱい出てきますよ。

- ──

- 妖怪の何に魅力を感じるのですか。

- 木下

- そもそも私は、鬼やお化けが実際にいるとは思っていません(笑)。興味があるのは、お化けを通して見えるモノやコトです。鬼を通じて、昔の人が何を考えていたのか、なぜそういう物語を残そうと思ったのかを考えるところに関心があります。その一環で現在、奈良県内の妖怪を調査して「奈良妖怪新聞」を毎月発行しています。ただ、古い話をご存じの方は亡くなられていることが多く、情報源にたどり着ける確率は低い。だから尚更、今のうちに妖怪譚の収集をしておく必要性を感じます。

- ──

- 一番興味のある妖怪は何ですか。

- 木下

- 最近は河童です。河童とは関東の方言で、他の地方では河太郎(かわたろう)、ガタロ、ひょうすべなど、異なる呼称がありました。地域によって異なる性質を持っていた全国の水辺の不思議な生き物が、ある時すべて「河童」に統一された。これは研究のし甲斐があります。「妖怪」という言葉も同様で、700年頃から編修された『続日本紀』に登場して以来、しばらくは使われていませんでした。明治時代になり、文明国家として立つために、お化けなどいないことを証明する研究が行われたのですが、研究対象を表す言葉を決める必要があった。そこで『続日本紀』から「妖怪」という言葉を引いてきて今に至ります。ただ、妖怪の存在は完全に否定できなかったようですね。そのあたりから、妖怪から見えるモノ、コトの研究がより盛んになっていったと思われます。

人間の悲しみや動揺を妖怪が救う

- ──

- 妖怪は何のためにいるのでしょう。

- 木下

- 妖怪はその土地の風習や文化の反映です。例えば奈良県五條市大塔町(旧大塔村)では、毎年7月に篠原踊(しのはらおどり)が行われます。大塔村には「送り狼」という、人を送っていったり危害を加えたりする妖怪が言い伝えられていて、狼避け祈願が踊りの起源だと言われています。吉野郡上北山村には「一本だたら」の話があります。旧暦12月20日に現れるので、その日は外に出るなと言われてきました。実際その日は積雪がひどくて危ないことが多いのです。そのような土地のリズムなどと結びついて、人間が妖怪を生み出した部分はあると思います。

- ──

- 人間が創造した妖怪から、逆に現代の人間が学べることはありますか。

- 木下

- いま疫病退散祈願のシンボルとして、アマビエの絵が流行っていますね。しかし江戸時代の瓦版に描かれたアマビエは「当年より豊作が続くが、併せて疫病が流行する」「自分の姿を写せ」とは言っていますが、疫病を退治してあげるとは言っていません。アマビエのように予言をする妖怪は、近世では結構います。これらは病気と関連づけられることがままあったため、新型コロナウイルス感染症の収束を願う人々が、アマビエは疫病退散の妖怪であるという理解をしたのではないでしょうか。東日本大震災の後も、幽霊を見たという人が非常に多かったですね。NHKでも特集されました。本当に見た人もいたかもしれませんが、身近な人を突然喪った事実を受け入れられない人たちにとっては、幽霊の話が、ある種の救済になったのかもしれません。アマビエの流行も、新型コロナウイルス感染症の猛威に動揺した人々が気持ちを軽くしたかったからなのかも。これらはお化けの役割の一つではないでしょうか。普段はお化けなど思い出さなくても、大きな出来事があると流行る。昔もそうでした。人が生きていく中で、やはり何かしら意味のある存在なのでしょう。

- ──

- 将来の目標はありますか。

- 木下

- 「奈良妖怪新聞」の継続と、「奈良妖怪事典」の出版です。並行して、地元である福岡県の妖怪研究も続けたいですね。妖怪の分野はものによっては先行研究が少ないので、次世代の研究者のためにも、少しでも形にして残したいです。

- ──

- 活動の幅も広げておられますね。

- 木下

- 依頼があればいろいろな場所で講演や講義をします。奈良の高校、東京の奈良県アンテナショップ、シニア世代対象の奈良フェニックス大学。ツアーも企画します。講演では、例えば高校生なら、お化けに限らず自分の知りたいことがあれば何でも調べられるよということを、一番に感じていただきたいですね。私自身が「知りたい」という単純な原点からここまで来ましたから。本誌をお読みの卒業生の皆様にも、好きな道だからこそ、多少苦しいことがあっても続けていけることが伝わるといいなと思います。たとえそれが仕事でなくても、皆が好きなことを突き詰めていけば、日本はもっと楽しくなるかなと思います。

(2020年7月13日、奈良市にて)

目次

第150号|2020.10

| 新島襄の言葉 | ||

|---|---|---|

| 所謂る良心を手腕に運用するの人物を出さん事を勉めたりき | 表紙裏 | |

| 口絵 | |

|---|---|

| 大学 | 『同志社大学・ダイキン工業包括的連携協力』 『JICA・同志社ラグビーインド派遣・政策学部海外フィールドワーク・オンライン帰国報告会』 |

| 女子大学 | 『「いづみ寮」の竣工式を挙行』 |

| 中学校・高等学校 | 『入学式』 |

| 香里中学校・高等学校 | 『新入生を迎える春の木々』 |

| 女子中学校・高等学校 | 『入学式』 |

| 国際中学校・高等学校 | 『中学生入学式』 『高校生入学式』 |

| 小学校 | 『オンライン学習』 |

| 国際学院 | 初等部:『新入生入学式』 国際部:『Model United Nations (M.U.N.) Conference』 |

| 幼稚園 | 『休園中の子どもたち』 『花の日礼拝』 |

| 私の志 | ||

|---|---|---|

| 真面目に馬鹿なことを続ける先に 誰も思いつかない成功がある |

新市場創造型商品を求めて 山本満さん |

4 |

| 妖怪と人との深いつながりを追究する | 人と共に生きる妖怪たち 木下昌美さん |

6 |

| 特集 | ||

|---|---|---|

| コロナウイルス禍における同志社教育 | 八田 英二 | 8 |

| オンライン授業の可能性と今後の展望 | 岡本由美子 | 10 |

| 「臨時休校期間中の香里中高の対応と事例紹介」 | 藤井 宏樹 | 15 |

| 新型コロナウイルス感染対策下での高校2年音楽における リモート合唱の取り組み〜「愛は勝つ」〜 |

水上 陽一 | 19 |

| 建物案内 | ||

|---|---|---|

| 磐上館(同志社大学) | 23 | |

| シャロームハウス(同志社幼稚園) | 24 | |

| 同志社の逸品 | ||

|---|---|---|

| クラーク記念館の建築資材 イギリス・ブレナヴォン製鉄所製レール、琵琶湖疏水用 刻印レンガ、ドイツ製ボルト |

同志社社史資料センター | 25 |

| 同志社ナウ | ||

|---|---|---|

| JICA・同志社ラグビーインド派遣 ・政策学部海外フィールドワーク・オンライン帰国報告会 |

川井 圭司 | 27 |

| 京都木津川マラソン大会ボランティア | 女子大学 ボランティア活動支援センター |

28 |

| ある朝、目が覚めたら植物になっていた?! | 小島 明子 | 29 |

| オンラインオープンキャンパス開催 | 中條あさ子/古川佳世 | 30 |

| 全日本室内アーチェリー選手権大会で優勝! | 山田 慎吾 | 31 |

| 同志社幼稚園新園舎開園 〜新たな環境での育ちと学びを模索して〜 |

竹中 琴恵 | 32 |

| 新刊紹介 | ||

|---|---|---|

| 統治の不安と日本政治のリアリティ ―政権交代前後の底流と国際比較文脈― |

池田謙一著 | 33 |

| 2040年大学教育の展望―21世紀型学習成果をベースに― | 山田礼子著 | 33 |

| 抵抗者の物語―初期アメリカの国家形成と犯罪者的無意識 | 白川恵子著 | 34 |

| 源氏物語といけばな 源氏流いけばなの軌跡 | 岩坪健著 | 34 |

| 日系カナダ人の移動と運動 知られざる日本人の越境生活史 | 和泉真澄著 | 35 |

| 国境を越えるラテンアメリカの女性たち ジェンダーの視点から見た国際労働移動の諸相 |

松久玲子編著 | 35 |

| ラテンアメリカの連帯経済 コモン・グッドの再生をめざして | 宇佐見耕一他著 | 36 |

| フェイクニュースに震撼する民主主義 ―日米韓の国際比較研究― |

松本明日香訳、他著 | 36 |

| 東アジア海域から眺望する世界史 ネットワークと海域 | 向正樹他著 | 37 |

| 空とアメリカ文学 | 藤井光他著 | 37 |

| 歴史認識から見た戦後日韓関係 ―「1965年体制」の歴史学・政治学的考察― |

太田修他著 | 38 |

| 民主主義の哲学 デューイ思想の形成と展開 | 加賀裕郎著 | 38 |

| 看護と福祉のはざまを紡ぐ 「人」と向き合う、細井恵美子の信念と実践 |

杉原百合子編著 | 39 |

| Doodle Your World -THE JAPAN EDITION | Philip Wood他著 | 39 |

| 私の研究・私の授業 | ||

|---|---|---|

| パンデミック時代のオンライン授業─良心学・宗教研究との接点 | 小原 克博 | 40 |

| 考古学と文化財保護─恵まれた同志社大学の環境から─ | 水ノ江和同 | 42 |

| 電池は複雑だからこそ面白い | 土井 貴之 | 44 |

| アスリートのパフォーマンスを追いかける ―メカニズムと実感が生み出す進化― |

新井 彩 | 46 |

| ピアノ演奏を左右する人の身体、その使い方 | 中野 慶理 | 48 |

| 「WWL(ワールド・ワイド・ワーニング)コンソーシアム」で目指すもの 〜「SGH(スーパー・グローバル・ハイスクール)」のその後の展開 |

帖佐 香織 | 50 |

| 同志社クローズ・アップ | ||

|---|---|---|

| 同志社大学・ダイキン工業との包括的連携協力 | 後藤 琢也 | 52 |

| Computer Science without a computer コンピュータを使わずに情報科学を学ぶ 〜教室をぬけだして、MSの展示をきっかけに〜 |

外村 拓也 | 54 |

| 二月卒業式 | 奥村賀寛/畑中亜希子 | 56 |

| 「同志社とキリスト教探究」 | 平松 讓二 | 58 |

| 特別寄稿 | ||

|---|---|---|

| 明治維新の三傑と同志社 ─西郷、大久保、木戸と新島襄─ | 本井 康博 | 60 |

| お知らせ | ||

|---|---|---|

| 新型コロナウイルス感染症に伴う在学生支援募金についてのお願い | 68 | |

| ハリス理化学館同志社ギャラリー展示ご案内 | 69 | |

| 新島旧邸公開のお知らせ | 70 | |

| 同志社女子大学史料センター第24回企画展 同志社女子教育と体育・スポーツ | 71 | |

| 編集後記 | 72 |

|---|

| お問い合わせ |

同志社大学 広報課 TEL:075-251-3120 |

|---|

| 最新号 講読お申し込み・ご意見ご感想 バックナンバー一覧 |