障がい者支援

障がい者支援

同志社大学は、1949年に日本の大学では初めて大学入学試験において点字受験対応を開始しました。1975年には教務課( 今出川校地) に非常勤の点訳・墨訳担当者を配置試験問題の点訳をそして、1984年度より語学テキストの点訳業務開始しています。また大学長の諮問機関として「障害者問題委員会」設置(1982年4月)を契機に、以後順次今出川校地内の建物入口スロープや自動昇降機等を設置するなど、障がい者支援に積極的に取り組んできました。そして、障害者問題委員会からの学長宛答申(2000年3月)を契機として2000年5月から「障がい学生支援制度」がスタートしました。同支援制度では、本学に在籍する障がいのある学生が他の学生と等しい条件のもとで学生生活を送れるよう、修学環境を整えてきました。また、支援を受ける学生と支援するサポートスタッフがともに支え合う中で自律的な成長ができるよう、障がい体験を取り入れた講座やキャンプを行うなど、さまざまな取り組みを重ねてきました。

障がい学生に関する支援について

同志社大学では、障がい学生支援室の改組により、2021年4月にスチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室(以下、SDA室)が開室しました。SDA室は、身体、精神・発達の障がいや、多様な性別や性的指向・性自認をもつ学生が、学生生活を送るうえで必要かつ適切な支援と機会を得られるよう、また学生が相互に多様な人格と個性を尊重し合いながら共生できるように、全学における協力体制の推進を目的としています。SDA室では、様々な学生からの相談を受け付け、助言をすると同時に、ダイバーシティの推進に適う環境整備並びに施設及び設備についての提言、ダイバーシティの理解促進に関わる啓発・研修活動を行っています。

修学における支援や、障がい学生をサポートするサポートスタッフ、ジェンダーやセクシュアリティに関する相談や質問がある方は、SDA室にお気軽にお越しください。

講演会・イベント等における合理的配慮に関する対応方針について

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が2021年5月に改正・可決され、2024年4月1日から施行されます。今後、本学や各学部や部課等が主催する講演会・イベントのほか、本学教職員が「同志社」の名称を用いて主催する講演会・イベント等を案内・周知する場合については、案内文書等に配慮を希望する対象者に向けた告知文を入れ、希望の申し出があった際には合理的配慮提供を行うこととします。

- 趣旨 本学や各学部や部課等が主催する講演会・イベントのほか、本学教職員が「同志社」の名称を用いて主催する講演会・イベント等を案内・周知する場合については、案内文書等に配慮を希望する対象者に向けた告知文を入れ、希望の申し出があった際には合理的配慮提供を行うこととする。

- 対象となる事業 本学の各学部・研究科、センター、部課ないしは教職員を主催者とし、各学部・研究科、センター、各部課予算または学内研究費や公的研究費を財源として行われる公式行事・講演会・シンポジウム・イベント等(学外の会場やオンライン開催も含む)。

- 対応方針

講演会・イベント等を実施する場合については、案内文書等に合理的配慮が必要な対象者向けの告知を入れ、希望の申し出があった際には、合理的配慮の提供を行う。

なお、合理的配慮に関して、文字通訳者・手話通訳者の紹介が必要な場合は、ダイバーシティ推進委員会が業者を紹介する。

<告知文例>

文字通訳※1、手話通訳、場内誘導、座席の確保等について、特別な配慮をご希望の方は、原則として●月〇日(注:開催日の2~4週間前)までにご希望の内容をお知らせください。ご要望内容を検討させていただき、できる限りの対応を取らせていただきます。

※1:なお、合理的配慮の要請の有無にかかわらず、字幕、手話通訳を入れる場合にはここに列挙せず、「字幕あり」「手話通訳あり」などと別に記載する。(例:入学式)

<留意点>

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(2024年4月1日)において、「相談対応過程では相談者及びその相手方から丁寧な事実確認を行った上で、相談窓口や関係部局において対応方針の検討等を行い、建設的対話による相互理解を通じて解決を図る。」と示されている。合理的配慮の要否・内容は、提供者側が一方的に決めるのではなく、申請者のニーズを踏まえ、「建設的対話」により決定する。その際、出来ない理由を探すのではなく、まずはどのようにすれば、申請者の希望を満たすことができるかを考えることが重要である。

<その他>

対応内容にご不明な点があれば、ダイバーシティ委員会に相談することも可能である。とりわけ、希望された内容での配慮提供が難しい場合には、「断り」の返事をする前に必ず相談していただきたい。ご本人のご要望や主催者のご事情も伺いつつ、配慮方法を提案する。

2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、障がいのある方から、社会的障壁を除去するための合理的配慮の提供について希望の申し出があった場合、法的義務として配慮提供することが求められることとなりました。

正課科目における教員への合理的配慮に関する支援助成事業申請について

1.趣旨

障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法)において、障がい者への合理的配慮の提供が義務づけられています。そこで、本学は正課科目において、文字通訳や手話通訳等の合理的配慮を必要とする授業担当者の支援を目的として、「正課科目における授業担当者への合理的配慮に関する支援助成事業」(以下、助成事業)を実施します。

2.助成対象者

障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を希望する授業担当者(非常勤嘱託、ゲストスピーカーを含む)

3.申請方法及び支援内容

助成対象者は、学部・研究科、センター等の所管事務室を通じて、助成事業に関する申請書をダイバーシティ推進委員会に提出する。委員会は所管事務室と連携のうえ、いずれかの方法にて支援を行う。

・学外団体を通じた授業内における情報保障(文字通訳や手話通訳等)

・支援技術(Assistive Technology)機器(UDトークの音声翻訳ツール等)による情報保障

その他必要な支援については助成対象者と相談の上、調整する。

4.募集時期

毎年度1月末を締切とし、次年度の開講科目についての募集を行う。

5.事務取扱

本事業に関する事務は、ダイバーシティ推進委員会事務局が取り扱う。

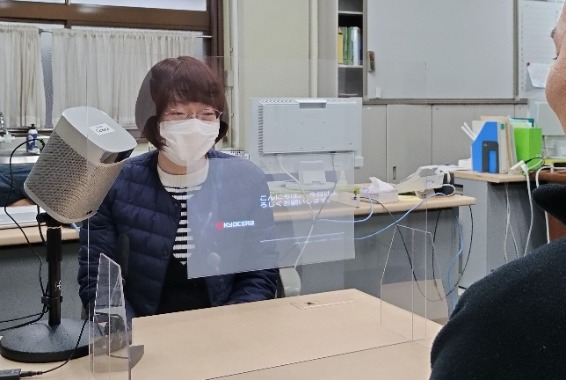

字幕表示システムをSDA室に導入

障がい者支援においては、障害者雇用促進法および障害者差別解消法に基づき、本学では、聴覚に障がいのある教職員や学生に対する合理的配慮として、手話通訳やPC通訳等を行っています。現在、支援技術(Assistive Technology)機器による情報保障も含めた制度設計を視野に入れており、このたび京セラ株式会社が開発した字幕表示システム「Cotopat」を今出川、京田辺両校地のスチューデントダイバーシティ・アクセシビリティ支援室(以下、SDA室)において導入しました。 本システムは、音声をリアルタイムで字幕として表示することができます。さらに文脈から同音異義語や区切りを認識し、適切な文字に変換することが可能な最新システムとなっています。本システムの活用により、従来は発言者の発話内容を把握するためには、発言者から視線を外さざるをえなかったのですが、当システムを用いることにより、アクリル板に発話内容が表示されることで、まるでテレビや映画を見ているように、発話者の顔の表情を見ながら、発話の内容を(瞬時の音声翻訳機能のおかげで)ほぼ同時に把握できるようになりました。

大学内において、音声発話を視覚情報として可視化することは、障がい学生(障がいのある教職員)のみならず、広く学生、教職員に対しても、「迅速かつ正確な情報の伝達」に寄与するものと考えています。また教育機関として、情報保障を必要とする方が世の中におられるという「アクセシビリティ」の問題に学生が触れる機会は大変重要であると考えております。さらに学生が大学内でこのような支援技術機器を目の当たりにすることにより、ダイバーシティに関わる理解を促進するとともに、知的好奇心を刺激し、新たな学びに誘うことも期待しています。

2023年12月7日 更新